论“海上画派”对“扬州八怪”的继承及其对现代水墨花鸟画的启示

摘要:

“海上画派”作为中国近代绘画史上的重要艺术流派,不仅在技法与风格上实现了创新,更在文化脉络上完成了对前代传统的创造性转化。本文聚焦“海派”与“扬州八怪”之间的承继关系,论证“海上画派”在继承“八怪”革新精神、个性表达与雅俗取向的基础上,进一步以开放姿态融合西方绘画语言,形成兼具传统底蕴与时代气息的独特艺术风貌。研究表明,“海派”画家如赵之谦、任伯年、吴昌硕等,在花鸟画创作中既延续了“八怪”“笔墨当随时代”的变革意识,又通过吸收西方绘画的造型、色彩与空间观念,探索出中国画应对现代性冲击的调适路径。这一“包容并消化”的艺术实践,为20世纪以来中国水墨花鸟画的现代化转型提供了关键范式,其在传统坚守与外来融合之间的平衡智慧,对当代水墨艺术的创作理念与发展方向具有深远的启示意义。

关键词: 海上画派;扬州八怪;水墨花鸟画;艺术传承;中西融合;吴昌硕;任伯年

一、引言

在中国绘画由传统向现代转型的历史进程中,“海上画派”(简称“海派”)扮演了承前启后的关键角色。作为19世纪中叶以后以上海为中心形成的艺术群体,“海派”不仅因其职业化、市场化与大众化的特征而区别于以往文人画派,更因其在艺术语言上的大胆创新与文化立场上的开放包容而成为近代美术变革的先锋。学界普遍关注“海派”与西方艺术的互动关系,但对其与中国本土前代画派——尤其是“扬州八怪”——的思想渊源探讨尚显不足。

事实上,“海上画派”并非凭空产生,其艺术基因深深植根于清代中期以来的写意画革新传统,尤以“扬州八怪”为直接先声。“扬州八怪”活跃于18世纪扬州,以金农、郑燮、李鱓、黄慎等为代表,主张“我自用我法”,突破“四王”正统的程式束缚,强调个性抒发与生活气息,开创了文人画世俗化与个性化的新风。而“海派”正是在这一精神谱系上继续前行,并在新的历史条件下——上海开埠、西学东渐、市民阶层崛起——将“八怪”的革新思想推向更深层次的现代转化。

本文旨在系统梳理“海上画派”对“扬州八怪”绘画思想的继承与发展,重点分析其如何在花鸟画领域实现传统与外来艺术的融合,并探讨这一历史经验对现代水墨花鸟画创作的启示价值。研究认为,“海派”的成功在于其既非固守传统,亦非全盘西化,而是在“承扬”与“融通”之间构建了一条具有中国特色的现代艺术路径。

二、“扬州八怪”的艺术遗产:“海派”革新的精神源头

“扬州八怪”虽非严格意义上的画派,但其共同的艺术倾向为“海派”的兴起奠定了重要的思想基础。其核心遗产可归纳为三方面:

(一)个性张扬与主体意识的觉醒

“八怪”画家反对因袭摹古,强调艺术家的主观能动性。郑燮提出“眼中之竹—胸中之竹—手中之竹”的创作论,揭示了艺术创造的主观转化过程;金农自称“砚田生计”,以卖画为生,公开承认艺术的商品属性;李鱓直言“笔墨当随时代”,主张艺术应反映当下生活。这种对个性与时代性的强调,打破了文人画“崇古拟古”的封闭体系,为“海派”画家追求个人风格提供了理论依据。

(二)题材拓展与世俗化倾向

“八怪”大量描绘日常物象,如郑燮的墨竹、李鱓的瓜果、黄慎的人物市井,题材贴近生活,富有民间趣味。他们常以题跋点化画意,如郑燮题竹诗“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声”,将个人情感与社会关怀结合,赋予作品现实意义。这种“雅俗共赏”的取向,直接影响了“海派”对市民审美需求的回应。

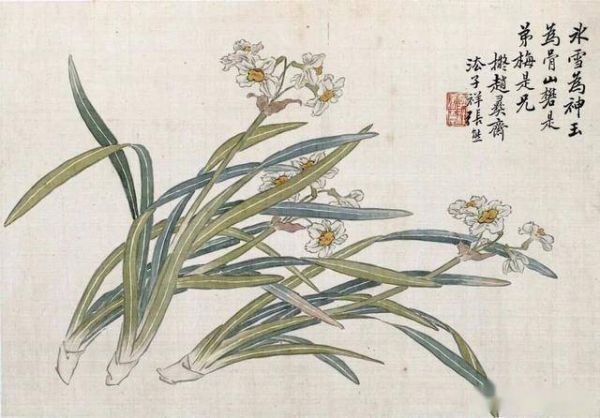

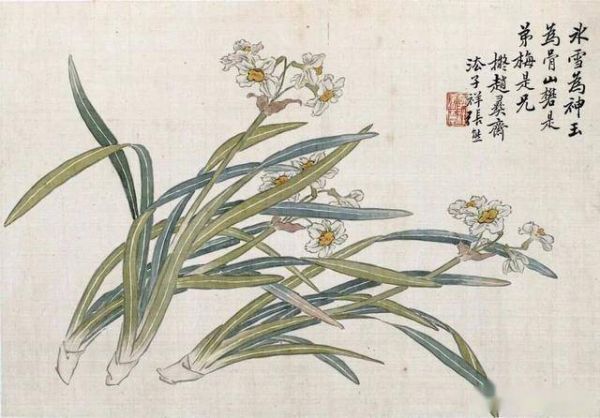

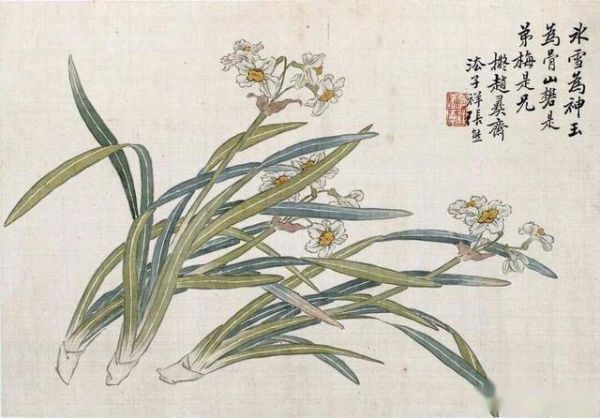

(三)笔墨解放与形式创新

“八怪”在技法上不拘成法,笔墨奔放自由。金农创“漆书”,以拙朴方硬之笔入画;黄慎人物衣纹勾勒迅疾如草书;汪士慎画梅枝干虬曲,富于表现力。这种对笔墨表现力的极致追求,为“海派”大写意花鸟画的雄浑气象开辟了道路。

因此,“扬州八怪”实质上开启了文人画的第一次现代性尝试,其“反叛正统、张扬个性、贴近生活”的精神内核,成为“海上画派”最直接的思想资源。

三、“海派”对“八怪”传统的继承与深化

“海上画派”诸家多明言尊崇“八怪”,并在实践中将其精神遗产加以深化与拓展。

(一)从“个性表达”到“风格自觉”

“八怪”虽主张个性,但其风格仍受地域与师承影响较大。而“海派”画家则在更为开放的市场环境中,将个性发展为明确的“风格品牌”。任伯年融合陈洪绶的变形与西洋写实,形成生动传神的人物花鸟体;吴昌硕以篆籀笔法入画,创造出苍劲雄浑的“金石大写意”;虚谷以方折冷逸的线条描绘蔬果动物,格调孤高。这种强烈的个人风格,既是市场竞争的需要,也是艺术主体意识高度自觉的体现,可视为“八怪”个性思想的现代升级。

(二)从“世俗化”到“雅俗共赏”的机制化

“八怪”的世俗化多表现为题材的生活化与情感的平民化,而“海派”则在此基础上建立了完整的“雅俗共赏”机制。一方面,他们延续“八怪”对吉祥题材的偏好,如任伯年画《群仙祝寿图》、吴昌硕画《百子图》,满足市民的祈福心理;另一方面,他们通过诗书画印一体的形式,提升作品的文化品位。吴昌硕常以金石考据入题跋,任伯年以文人典故点景,使“俗题”获得“雅意”,实现了“俗不伤雅,雅不离俗”的美学平衡。这种机制化策略,使“海派”艺术既能进入商贾厅堂,又能为文人称道。

(三)从“笔墨解放”到“笔墨重构”

“海派”在“八怪”笔墨解放的基础上,进一步进行系统性重构。吴昌硕将金石碑版的“金石气”注入花鸟画,使笔墨具有前所未有的力度与质感;任伯年强化线条的节奏与动态,使其更具表现力;蒲华以泼墨法表现藤蔓瓜果,拓展了水墨的视觉可能性。这种对笔墨语言的深度挖掘,使“海派”花鸟画在形式上达到新的高度。

四、融合西方:应对现代性冲击的“包容并消化”路径

如果说对“八怪”的继承使“海派”获得了传统的合法性,那么对西方绘画的吸收则使其具备了现代性的视野。上海作为通商口岸,为画家接触西方艺术提供了便利。这种融合主要体现在三个方面:

(一)造型的写实化

任伯年的人物与花鸟明显受到西方素描与解剖学影响。其《酸寒尉像》面部有明暗过渡,比例准确;《松鹤图》中鹤的结构符合生物形态,动态自然。这种写实能力增强了画面的真实感与感染力,是对传统“遗貌取神”的补充而非替代。

(二)色彩的丰富化

传统文人画崇尚“水墨为上”,而“海派”大胆使用浓烈色彩。吴昌硕引入西洋红(曙红),使牡丹、梅花色彩鲜艳夺目;任伯年善用朱砂、石绿,增强视觉冲击。这种对色彩表现力的重视,可能受到西方绘画或日本南画的影响,使作品更符合市民的审美习惯。

(三)空间的构成化

吴昌硕的构图常采用“满幅式”,极少留白,画面饱满有力,体现出对画面整体性的现代意识;刘海粟的山水则吸收后印象派的平面构成与强烈色彩,强化视觉张力。这种对空间与形式的关注,显示出西方现代艺术观念的渗透。

尤为可贵的是,“海派”并未简单模仿西画,而是将其“消化”于中国传统框架之中。写实服务于“传神”,色彩服务于“意境”,构成服务于“气势”,最终形成既具现代感又不失东方韵味的独特风格。

五、对现代水墨花鸟画的启示价值

“海上画派”的艺术实践,为20世纪以来中国水墨花鸟画的现代化提供了重要启示:

传统是创新的根基:真正的变革必须建立在深刻理解传统的基础上。“海派”对“八怪”精神的继承表明,创新不是断裂,而是延续中的超越。

融合需以我为主:面对外来冲击,应采取“包容并消化”的策略,而非被动接受或全盘否定。将西方元素转化为中国画的表现语言,是保持文化主体性的关键。

艺术需回应时代:无论是“八怪”的“笔墨当随时代”,还是“海派”的市民化取向,都表明艺术必须与社会现实对话,才能获得生命力。

个性与共性统一:在多元化的今天,艺术家应在追求个性表达的同时,关注公共审美与文化认同,实现“小我”与“大我”的统一。

这些启示对于当代水墨花鸟画摆脱程式化、概念化困境,探索既有民族特色又具现代精神的表达方式,具有非同一般的意义。

六、结语

“海上画派”是中国绘画从传统走向现代的关键枢纽。它既上承“扬州八怪”的革新精神,在个性表达、世俗化倾向与笔墨解放等方面实现深化;又下启现代水墨画的融合之路,以开放胸怀吸收西方艺术精华,完成“包容并消化”的创造性转化。其花鸟画创作所展现的传统坚守与现代适应的双重智慧,不仅塑造了“海派”自身的艺术辉煌,更为中国水墨艺术的持续发展提供了宝贵的历史经验。在当代全球化与数字化并行的时代背景下,重审“海派”的承扬与融通之道,有助于我们更自信、更理性地面对传统与现代、本土与外来的关系,推动中国画在新时代的创造性再生。

文章作者:芦熙霖(舞墨艺术工作室)

相关知识

看金陵八家 品扬州八怪

扬州八怪都怪在哪?

扬州八怪:清代书画界的特立独行者

广州艺博院“万壑争流”特展上新,金陵、扬州等四大画派压轴

齐白石对中国现代花鸟画的影响

“扬州八怪”郑板桥到底“怪”在哪里

扬州城有一座罗聘故居,隐藏在闹市之中,院主人曾是扬州八怪之一

论宋元花鸟画风格转型的内在逻辑与历史动因

55件(套)明清花鸟画精品亮相天津博物馆

(寻味中华|文博)海上画派:冲破文人画禁锢,引领平民化风潮

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49247

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44643

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40844

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36591

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32704

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29727

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25771

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21140

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20116

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19508