写作|一篇游记的文字考辨

文|周长风

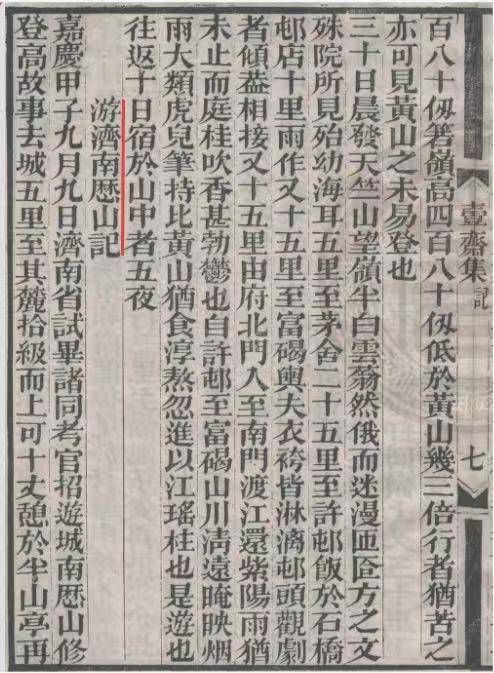

【黄钺《壹斋集》书影】

说起清代写济南三大名胜之一千佛山(又称历山)的游记,最有名的当数黄钺的《游济南历山记》和方宗诚《登千佛山记》。这里只说黄记。

黄钺(1750-1841),安徽当涂人,乾隆五十五年(1790)进士,嘉庆十八年(1813)以侍讲学士任山东乡试正考官,留任山东学政,官至户部尚书,谥勤敏。曾任《全唐文》馆总裁,参与编纂《秘殿珠林》《石渠宝笈》三编。

早在嘉庆九年(1804),黄钺即来济南,任山东乡试副考官,试毕,于九月九日应诸位同考官(协同正副主考官的助理考官)的邀请,遵循重阳习俗,到城南历山登高。

事后黄钺作《游济南历山记》,全文仅285字,洗练清脱,尤写景一段,短句似诗,简笔如画,寥寥数语,神焕韵远:

“去城五里,至其麓,拾级而上,可十丈,憩于半山亭。再折而上,又十丈许,始至寺门。东转,有屋三楹,题曰‘旷如’,全城在望矣。所谓‘鹊华秋色’者,并列于前。鹊山如屐,华不注如未开芙蓉。是日,天阴晦,时有小雨飞洒,两山明灭于烟霭迷茫中,犹可爱。明湖为芦苇所填,不见水光,又甚可憾。”

今人交通食宿方便,更是常写“到此一游”的游记,但许多文笔不佳,近乎说明词,即使“夹叙夹议”“即景说理”“卒章见其志”,也往往是俗套陈言,“为赋新词强说愁”。写游记首先要讲究文学性,其中语言又是第一位的。

《游济南历山记》收在黄钺的诗文集《壹斋集》,光绪年间被大型地理文献汇编《小方壶斋舆地丛钞》选入,题目简化为《游历山记》。旧时济南府治在历城县,1926年印行的《续修历城县志》收录此文,标注据《小方壶斋舆地丛钞》。

20世纪80年代以来的《济南诗文选》(齐鲁书社1982年出版)《中国历代游记精华全编》(河北教育出版社1996年出版)《中国游记散文大系·山东卷》(书海出版社2002年出版)《齐鲁山水诗文大观》(山东友谊出版社2003年出版)《中国古代山水游记菁录·清卷:一城烟火如绘》(哈尔滨出版社2021年出版)收录此文,亦皆标注选自《小方壶斋舆地丛钞》,但很可能其中有转自《续修历城县志》的。此类图书还有多种,不再列举。

《小方壶斋舆地丛钞》与《壹斋集》最大的不同,是将题目的“济南”二字删去,而这两字在黄钺笔下并非可有可无,盖因黄钺是在点明此“历山”是济南的历山。自古传说与大舜有关的历山,全国有数十处,除济南城南之外,山东的鄄城县、泗水县和今济南钢城区也有。

黄钺谒山上舜祠,内有大舜和他的二位妃子的塑像,写道:“历山本非大舜耕处。然有其举之,莫敢废也。则于木主宜。”此句意思是:这历山不是大舜耕作处,既然前人已建舜祠,那就没人敢废了,但是不应塑像,立个木牌位为宜。

尽管济南城南历山有文字记载的历史已达两千多年,但是史书所言的舜的时代,至今已四五千年。古人确信远古时有舜,对舜耕之历山位于哪里,认识却大不相同。黄钺游记题目拟作《游济南历山记》,或也隐含这样一层意思:所登乃济南的历山,而非大舜曾经耕种的历山。

《小方壶斋舆地丛钞》还改动了《壹斋集》的两个字。一是文中写到同游的有“刘司马大坤”,刘大坤时任山东武定府(治所位于今滨州市惠民县)同知。司马是唐代以前的职官名,后世称府同知为司马。“司马”《壹斋集》作“师马”,显然因音近而致误。二是文中写道:下山后“归于湖北铁公祠之小沧浪饮焉”。即回到大明湖北岸铁公祠旁小沧浪亭饮酒。“于”(原文为繁体字“於”)《壹斋集》作“我”,亦是不通。这两处改动很有道理。

但是文中还有一费解之处,尚须继续探究:“谒舜祠,塑像衮冕执圭,如三十许人,左右妃盲娅罃,珠冠蟒服,不觉失笑。”大舜虽为五帝之一,然其与二妃乃蛮荒时代之人,塑像却身着近世华贵服饰,故作者感到好笑。“左右妃盲娅罃”所言何人,前述当代各书编者皆确指,具体断句与解释则不一致,且皆欠圆融明晰。

《济南诗文选》写道:“左右妃:左右二妃配享。相传,舜娶尧的两个女儿——娥皇、女英作妃子。舜南巡死于苍梧(今属湖南),二妃哭临江南,同投湘水而死,成为湘水女神。”“盲娅罃,未详。或是‘左右妃盲娅罃’系‘左右娥皇女莹’之误。”

《齐鲁山水诗文大观》写道:“盲娅罃,未详。或是‘左右娥皇女英’之误。”

《中国游记散文大系·山东卷》写道:“妃盲娅罃:一个妃子失去了眼睛,另一个失去了头,像只长颈瓶子。娅,姐妹之夫的互称。但从文意看,这里是‘妃娅’并列,故可解为‘妃’的同义词。”

《中国古代山水游记菁录·清卷:一城烟火如绘》写道:“盲娅罃:一个妃子没了眼睛,另一个妃子失去了头,像只盛灯油的壶。娅,姊妹二人丈夫的互称。罃,盛灯油的壶。”

“娅”是两婿相谓,跟舜妃没有关系。而“罃”(音同英)本义是盛灯油的长颈瓶,但是先秦两汉典籍中,舜妃女英,也写作“女罃”或“女莹”。因此“盲娅罃”中的“罃”,应是舜妃的名字。后两本书对字句的注释,未免穿凿附会,强作解说。

其实“妃盲娅”三字是《壹斋集》的刻板工匠刻错了,同前面讲到的“师”“我”一样,只是这两字《小方壶斋舆地丛钞》径直改了,“妃盲娅”费思量,未改。古时刻工多无文化,刻板乃照猫画虎,原稿多手写,不会皆是正楷,即使翻刻旧书,旧书亦往往漫漶残缺,字迹皆须仔细辨认,若不用心,刻错了乃是平常事。成语“鲁鱼亥豕”“鲁鱼帝虎”即言这种情状。

《济南诗文选》此句“左右妃,盲娅罃”的标点不对,注释说“盲娅罃,未详。或是‘左右妃盲娅罃’系‘左右娥皇女莹’之误”,却是对的。若能合理释读“妃盲娅罃”,便可化解“未详”。

文字的书写识读错误中,有错分字(一个字分成两个字)、错合字(两个字合成一个字),以及像“月坡”看成“肚皮”之类,旧时竖行文字更是不乏此种现象。

如传世本《战国策·赵策》写道:“触詟愿见(太后)。”1973年长沙马王堆汉墓出土帛书《战国纵横家书》及《史记·赵世家》《说苑·敬慎》《汉书·古今人物表》“触詟”均'“触龙”。传世本《战国策·赵策》将“触龙言愿见(太后)”中的二字误合为“詟”。

再如传世本《吕氏春秋·本味》写有“隽觾之翠”。“隽觾”,传说中的一种鸟名。“翠”后作“臎”,鸟尾之肉。清代著名音韵训诂学家王念孙在其名著《读书杂志·余编(上卷)》认为,《说文解字》《玉篇》《广韵》《集韵》等古字书皆无“觾”字,隋代类书《北堂书钞》、唐代类书《初学记》、宋代类书《太平御览》等皆引作“燕”。“隽觾”当为“觽燕”,“觽”的“山”在错写误刻中脱失了,而“角”又下移于“燕”字之旁,“故讹为‘隽觾’二字”。清代学者毕沅、孙志祖也认为“觾”乃“燕”之讹。他们的考证,得到当代学者的广泛认同。

我对“妃盲娅罃”的解读是:“妃”为“娥”之误。“盲”为“皇”字的“白”,“娅”字的“亚”(繁体字作“亞”)为“皇”字的“王”。“娅”字的“女”则为单独之字。这应是刻工对手写原稿的字迹辨识不清而造成的误刻。如此“左右妃,盲娅罃”,黄钺原来写的是“左右娥皇女罃”。

宋代王安石七律《古松》云:“廊庙乏材应见取,世无良匠勿相侵。”世上不但要有人写出好诗文,还要有编辑印制的“良匠”啊。

相关知识

写作|一篇游记的文字考辨

如何写作一篇书评

陈小辉:《〈全宋诗〉重出考辨》

奇人奇书——徐霞客与《徐霞客游记》

潜在的写作

用文字与文学大师对话

静听幽谷深处的回响,无锡邹氏文史考索

在《青春环游记》中展现了极强的综艺感 青春环游记 fyp

当她们用文字“整理”自己的成长经验 “生命的写作”就开始了

职业技能等级证书如何考?怎么辨真伪?

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49211

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44558

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40777

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36569

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32640

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29684

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25741

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21076

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20059

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19470