大脑也怕“超载” 专家呼吁科学管理“数字摄入”

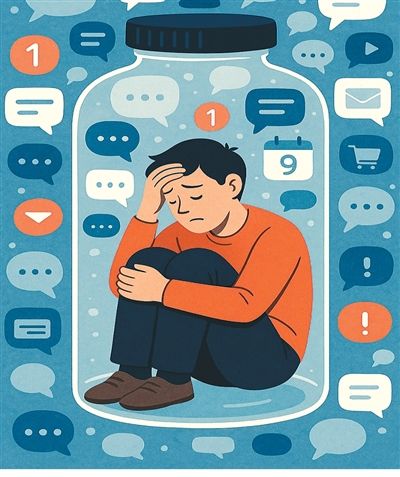

AI制图

每天,当你习以为常地刷了上百条短视频、在朋友圈点赞无数时,大脑正经历着信息“超载”的考验。失眠、健忘、注意力低下、隐性疲劳、孤独感和抑郁问题……大量碎片化、低质量信息,正悄然加剧着人们的身心负担。

不堪重负的大脑

“脑腐”,牛津大学出版社评出的2024年度热词之一,因为形象描述了一种信息时代“病症”,引起许多人的关注。

中国科学技术大学类脑智能技术及应用国家工程实验室副主任孙晓艳说,“脑腐”并不是指大脑真的发生病变,而是对信息“超载”导致认知下降或精神疲劳的一种感觉描述,“这就像让大脑在高原上持续负重奔跑”。

中国科学院心理研究所副所长、认知科学与心理健康全国重点实验室研究员蒋毅认为,从目前研究成果来看,海量信息会对大脑的认知方式产生影响,使大脑对信息处理的方式从原本更适应深度思考的模式,变成注意力转移更为频繁、记忆巩固减少的浅层认知模式。

陷在手机里,是许多人的生活状态。随着物联网基础设施及智能手机、可穿戴设备的普及,我们每个人既时刻产生大量数据,同时也被大数据所包围。

“当前信息海洋的80%都是用户生成信息,比如人们在社交或电子商务平台发布的文本信息、音视频、图片等。”信息科学学者、中国科学技术大学预聘副教授王超说,这种“随时随地”的信息加工、分发,造成了数据量前所未有的大爆发。而未来,生成式人工智能(AIGC)带来的信息洪流则更加汹涌。

在过量信息“挟持”下,大脑不堪重负。发表于《神经元》(Neuron)杂志的一项最新研究显示,人类的感官系统能以每秒约10亿比特的速度收集信息,但大脑的整体信息处理速度却只有每秒10比特。换句话说,大脑能处理的信息远远小于接收到的信息。

北京天坛医院认知障碍性疾病科副主任徐俊打比方说,“我们感官系统收集信息的速度就像一个巨大的瀑布,每秒有海量的水流下来;而大脑处理信息的速度就像一个滴管,每秒只能滴出一滴水。”

人们为何停不下来刷手机?

根据中国网络视听节目服务协会数据,中国每人每天花在各类短视频平台的时长超过150分钟,居所有互联网应用首位。如果再加上用手机打游戏、刷微博、逛电商的时间,日均4小时屏幕使用时间就算是“人间清醒”。

为什么人们刷手机停不下来?基于算法推荐技术的“投其所好”是一个重要原因。当算法将人类注意力拆解为可量化的商业指标,我们正经历着比印刷术更剧烈的认知革命,许多人的思维和生活方式在即时满足中悄然改变,陷入愉悦性的信息“暴食症”。

“信息‘暴食症’与大脑的奖赏机制有关。”中南大学湘雅医学院副院长、神经外科专家李学军说,大脑最主要的奖赏机制是中脑边缘多巴胺系统,主要由杏仁核、海马体和其他中脑区域组成。当人们从浏览信息中获得知识或情绪价值,大脑中的奖赏环路就会不断被激活,在多巴胺的刺激下,不知不觉就陷入愉悦性的信息“暴食症”。

人们放不下手机的另一个原因,是手机功能太强大了。

今天的人们已经习惯于多屏切换、强“多巴胺刺激”的信息环境。“人类并不善于处理多任务并行的信息流,很容易过载。”徐俊说,大脑以并行和分布式的方式处理信息。不同脑区各司其职,通过神经网络彼此通信。而前额叶皮质(PFC)在整合信息和决策中扮演执行控制的角色,特别是涉及注意力的专注或分散时,大脑前额叶皮质起关键作用。

信息过载对青少年的负面影响和潜在风险是明确的。湖南省脑科医院儿少心理科主任周亚男说,青少年因为信息“暴食”导致身心问题的情况越来越多。她接诊的一名从小学开始沉迷短视频的男孩,已表现出语言逻辑混乱、叙事能力薄弱等问题。

“长期输入碎片化、低质信息,影响了孩子构建完整思维框架的机会。”周亚男说,不少沉迷于手机的青少年儿童,当参与讨论学业或人际关系时会表现出焦虑与抵触,但对游戏和短视频话题却异常兴奋,这种认知偏好差异暴露了其思维深度的匮乏。

如何给大脑“减负”?

“数字极简”,作为数字时代一种新的生活方式,正在被越来越多的人接受。这种生活方式强调审慎地使用一切数字工具,让使用者恢复对生活本身的掌控。

比如,可以尝试为期30天的“数字清理”过程。你不需要真的“戒掉”手机,但可以选择真正需要的手机App,清理你的屏幕;定期不带手机进行漫步,让自己置于“不听”“不读”状态;参与高质量的休闲活动,投入更多精力到现实人际关系中。

多位专家认为,大脑“超载”的危害并非不可逆,通过科学管理“数字摄入”、重建健康生活习惯,大脑功能可恢复张弛有度的“弹性”。

首先应设定数字行为边界。比如,规定每天娱乐性上网的时间,限制单次使用时长、划定“无屏幕时段”,逐步恢复面对面社交的习惯等。

其次是替代性认知训练。通过纸质书阅读、逻辑思维游戏、体育运动等,重建大脑的持续思考能力。

此外,合理安排作息时间,睡前1小时禁用电子设备,通过调整光照环境促进褪黑激素分泌,保障充足时间的高质量睡眠。

专家提醒,目前关于信息过载对大脑影响的研究还比较简单,医学、脑科学、信息技术和社会学的交叉研究滞后于技术迭代的速度。关于信息技术的伦理问题,需要国家从法律和社会治理的层面以前瞻视角给予更多关注。

(据新华社电 记者戴威、宋晨、侠克)

(责编:张恬恬、孙娜)本文分享自人民网科普频道,更多精彩内容,请下载科普中国客户端。

相关知识

专家呼吁:痛风需长期管理、定期测血尿酸水平

专家呼吁关注儿童身高管理

大脑最怕的10件事,很多你可能每天都在做

这个会让大脑变笨的事情,很多人天天做

最强大脑第二季介绍 最强大脑2简介

数字艺术IP赋能新消费,20位专家大咖共论产业升级

世界多发性硬化日:早诊早治是关键 科学管理很重要

摄入多样类黄酮食物可防病延寿

这记忆力就算最强大脑来了也得认输

守护孩子的记忆力

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49218

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44590

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40803

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36572

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32665

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29692

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25758

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21103

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20078

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19486