沈阳游子的异国重阳

(来源:沈阳晚报)

转自:沈阳晚报

何当载酒来,

共醉重阳节。

——孟浩然

《秋登兰山寄张五》

孟浩然期待与友人载酒共醉重阳,这份诗意在今天转化为对美好生活的向往。生活在异乡的沈阳人与家乡人民一样,思乡感怀,共话重阳,用各自的方式诠释着重阳的当代意义。

千年前孟浩然的诗意邀约,如今在南北半球的时空交错中,被赋予新的内涵。当沈阳的银杏开始泛黄,墨尔本的蓝花楹正绽放紫云,于旸一家在异国的春光里,以独特的方式延续着重阳的文化记忆。

于旸今年46岁,沈阳出生沈阳长大,大学本科就读于辽宁大学,毕业后只身远赴墨尔本求学,妻子是他的大学同学,也是土生土长的沈阳人。如今于旸带着妻子和两个女儿定居墨尔本。

重阳节“云登高”

十月的墨尔本,春风拂面。于旸清晨特意穿上了那件从沈阳带来的薄卫衣,妻子在厨房蒸着重阳糕,两个女儿正用稚嫩的汉语背诵王维的《九月九日忆山东兄弟》。“独在异乡为异客”,大女儿念到这一句时,于旸的目光飘向了窗外,仿佛要穿越九千公里的距离,望见故乡沈阳的模样。

“在墨尔本过重阳,我们自创了一套仪式。”于旸笑着说。晴朗的天气,他们会驱车前往丹德农山脉——这是墨尔本附近最适合登高的地方。山路两旁,桉树散发着独特的气息,与记忆中沈阳东陵的松柏香气截然不同。登顶后,全家面朝北方,用微信视频与沈阳的亲人一起“云登高”。手机屏幕上,母亲指着辽大院里的银杏说:“叶子刚开始黄,就等你们回来看呢。”

记忆中的鲜明味道

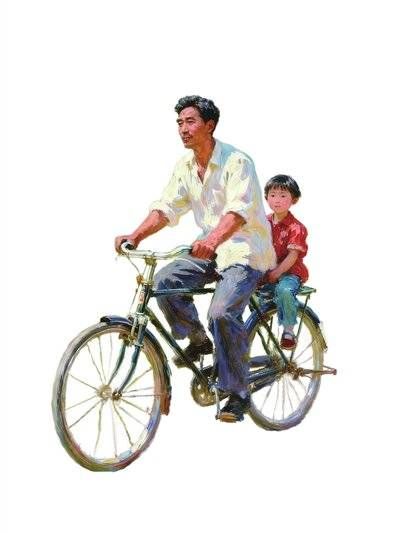

在于旸的记忆里,上世纪八十年代的沈阳人过重阳节,是带着烟火气的温暖。父亲会骑着二八大杠自行车,载着他去棋盘山登高。那时的棋盘山,重阳前后满是出来“走百病”的市民。人们踩着沙沙作响的落叶,在棋盘山的古松林间穿行。母亲总会准备一布袋的南果梨和苹果,登完高坐在长椅上,一家人分食着酸甜多汁的水果。

“最难忘的是有一年重阳,父亲破例带了一小瓶老龙口。”于旸回忆,“登山登到最高处,他让我用小指蘸了点白酒,抹在嘴唇上。说重阳登高饮酒,来年无病无忧。”那个瞬间,白酒的辛辣与梨子的清甜在口中交织,成了他记忆中重阳节最鲜明的味道。

思念不分远近

为了让孩子记住这种味道,于旸在墨尔本的家里建了个“沈阳角”。书架上摆着沈阳地理文化书籍,墙上挂着沈阳故宫的图片,冰箱里常备着从华人超市买来的沈阳特产。妻子更是做得了一手地道的东北菜,酸菜白肉、小鸡炖蘑菇,都是重阳家宴的必备。

“语言是文化的根。”于旸坚持让两个孩子学习中文。每年回沈阳,他都要找老师专门给孩子们补语文课。去年重阳节,大女儿在中文课上写了一篇作文:“我的重阳节有两个——一个在春天,一个在秋天;一个在墨尔本,一个在沈阳。爸爸说,这是因为爱没有季节,思念不分远近。”

土壤中新开出的花

今年十二月,于旸一家又将踏上归途。他计划着,重阳节虽然错过了,但要在春节时带着全家补上这次登高。“要去东陵,那儿的雪景最美。还要去中街那家老店,买最新鲜的重阳糕。”

在于旸看来,新时代的重阳节,不再仅仅是“遍插茱萸少一人”的怅惘,更是“天涯若比邻”的从容。“我们这代新移民,用新的方式传承着古老的传统。在墨尔本过重阳,我们品出的是文化的包容与创新。”

正如孟浩然期待与友人载酒共醉,今天的于旸一家,在跨文化的语境中,重新诠释着重阳的意义:它可以是南北半球的双重庆典,可以是线上线下的同步团聚,更可以是传统文化在异域土壤中新开出的花。

重阳节即将到来,上个周末,于旸在墨尔本家中举办了一个小型诗会。来的都是在墨尔本的沈阳老乡,大家带着各自准备的重阳节食物,分享故乡的记忆与新生活的故事。窗外是澳洲特有的霞光,屋内飘荡着乡音不改的谈笑。

“何当载酒来,共醉重阳节。”于旸举杯,与屏幕那头沈阳的亲人,与身边的同乡,共同吟诵这句千年古诗。酒是澳洲红酒,情是故土深情。在时光的流转中,重阳的诗意穿越时空,在新时代沈阳人的生活中,续写着温暖的新篇。

沈阳晚报、沈阳发布客户端记者 寇俊松

图片由AI生成

相关知识

沈阳游子的异国重阳

重阳节:这首重阳元曲,写尽暮色苍茫,也写尽游子思乡

今日重阳!别忘了向家中父母长辈道一声问候

美式辣妹 异国风情

岁岁重阳,今又重阳

共度重阳 同庆安康

重阳重读长城的故事

忆王孙·重阳

古风动画:重阳画中游

(图表·插画)[重阳节]重阳赏菊

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49208

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44551

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40774

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36564

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32637

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29684

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25736

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21071

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20054

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19470