魏雪慧:王小波致信赵朴初——一次黑色幽默式实践

2023年12月12日,中贸圣佳国际拍卖有限公司2023年秋季拍卖会“万卷—名人信札·古籍善本”专场,一封1984年初王小波致时任中国佛教协会会长、中国佛学院院长赵朴初的信札备受关注。信札一经亮相,未拍先火。开拍前一日,“王小波曾致信中国佛协会会长想出家”的微博超话,获两千余万阅读量,激起网络社交平台的广泛讨论与关注。该信札最终由3万底价起拍,官方小程序围观次数达2758次,由网络、现场、委托的多方买家激烈竞价,溢价超7倍,以25.3万成交价由网络买家收入囊中。这封引起公众热议的王小波咨询“出家”信札,既拍出目前中国当代作家信札的最高价,也是该类信札影响范围最“破圈”的一次。

本次拍卖事件表明王小波的读者影响力犹在,但与此同时,舆论场对此信札的传播,以“出家”“离婚”为关键词,进行娱乐化讨论,极易引起误读,因此有必要对信中的若干信息进行考释。按照一般书信格式,祝颂语应另起一段。但在这封信札,王小波为了将所有内容写在一张信笺,祝颂语与正文内容同写一行,并将签名、日期写在信笺最底端的格子外。

王小波

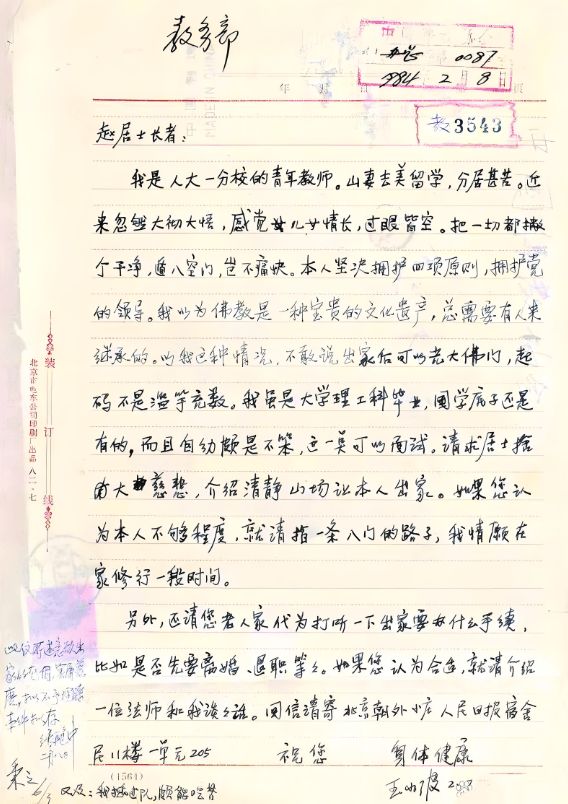

信札原文如下:

赵居士长者:

我是人大一分校的青年教师。山妻去美留学,分居甚苦。近来忽然大彻大悟,感觉儿女情长,过眼皆空。把一切都撇个干净,遁入空门,岂不痛快。本人坚决拥护四项原则,拥护党的领导。我以为佛教是一种宝贵的文化遗产,总需要有人来继承的。以我这种情况,不敢说出家后可以光大佛门,起码不是滥竽充数。我虽是大学理工科毕业,国学底子还是有的,而且自幼颇是不笨,这一点可以面试。请求居士舍大慈悲,介绍清静山场让本人出家。如果您认为本人不够程度,就请指一条入门的路子,我情愿在家修行一段时间。

另外,还请您老人家代为打听一下出家要办什么手续,比如是否先要离婚、退职等等。如果您认为合适,就请介绍一位法师和我谈谈话。回信请寄北京朝外小庄人民日报宿舍民11楼一单元205祝您身体健康

又及:我插过队,颇能吃苦

王小波2.7

除王小波所写的书信正文外,信笺左侧的两处签报语,也引人关注。

签报语一:

此信意欲出家的原因,实属荒唐,拟不予理睬,本件拟存。

张范中

二月八日

签报语二:

秉之6/3

此外,信札左上方标明“教务处”字样,右上方有中国佛教协会红印,可推断出该信1984年2月8日被归档,编号“教3543”。信封背面有钢笔书写:

中国佛教协会

赵朴初居士收

内详

张范中居士生于1913年,二十世纪40年代在周叔迦居士创办的中国佛教学院半工半读,50年代参与中国佛教协会的工作,并担任《现代佛学》编辑直至1965年该刊物停刊。改革开放后,他同时承担中国佛教协会教务部及图书馆工作。晚年,他校勘、倡印大量与居士信仰有关的佛教经典。这位毕生投入佛教义理研究,长期参与中国佛教协会工作的居士,对王小波来信批示“实属荒唐”属情理之中。他勘破来信者的戏谑,于是留中不发。签报语二的书写人陈秉之,是赵朴初夫人陈邦织的堂兄,时任中国佛教协会教务部主任,80年代寄给赵朴初及佛协教务处的信件多经其手。因此,他在当年3月6日的签名,代表佛协教务部已阅,无特别意见。

写信人王小波时年32岁。两年前,他刚大学毕业,到中国人民大学第一分校任教,并发表小说处女作《天长地久》,开始酝酿《黄金时代》。在此期间,其妻李银河赴美国匹兹堡大学读书。寄出这封信半年后,即1984年8月中旬,王小波顺利赴美,在匹兹堡大学东亚研究中心求学,在1986年获得硕士学位。写这封信的1984年2月,王小波的生活状态如何?王的大学同学兼挚友刘晓阳1997年曾撰文,细致地讲述了他们当年的状态:“整个上半年我和小波都在忙联系出国的事。我们俩三天两头见面,互通声息……年前小波忽然得到消息,允许伴读的文件批下来了。他赶快告诉我。国内这边有了着落,还要等国外那边的消息。又是小半年过去了,忽然福星光临到我们头上,俩人都拿到了老婆所在学校的入学许可。于是开始办理出国手续。”

王小波著《黄金时代》

上世纪80年代初,我国留学人员滞留不归现象较多,造成人才外流问题,于是1982年前后,留学政策渐趋收紧。1982年3月31日印发的《关于自费出国留学若干问题的规定》,重申、强调并提出十项限制自费留学的新政策,包括“大学本科和专科毕业生必须服从国家统一分配,并在国内工作两年后,经过组织批准,方能对外联系自费出国留学”,并严格限制国家干部与配偶同时留学。但政策时有变化,王小波与刘晓阳此前一直在等待。终于,在“广开渠道,力争多派”的留学工作方针鼓励下,我国留学政策开始松动,渠道愈发多元,带动“出国热”尤其是“留美热”升温。尤其是1984年,中央提出“对自费留学,要坚决大胆放开”的口号。当年年底,国务院印发《关于自费出国留学的暂行规定》,打破此前对申请人员资格的严格框定。在上述时代背景与氛围中,“分居甚苦”的王小波终于远渡重洋与妻子相聚,并继续深造。1984年夏天来临前,王、刘两人双双申领护照并一同办理签证,王拿到J-1公派留学签证。

若刘晓阳的回忆无误,那么1984年2月7日是农历大年初六,彼时王小波已得到允许伴读的国内许可,迈出夫妻团圆的关键一步。对等待已久的他而言,是一桩令人振奋的好事,他为何会在这个节点,对“遁入空门”起心动念?又为何给时年78岁的赵朴初写信?

纵使当时王小波确有“出家”之意,但提笔给一位身居高位、年近耄臺、素不相识,也无人引荐的老人写信,注定是无言的结局。他为何几乎明知无回应,仍然寄出这么一封信?信札一经公布,众说纷纭,主要有几种猜测。一是“精神危机”,认为王陷入精神空虚的困境,加上夫妻两地分居,愁苦无人诉说,产生“出家”想法。二是“找乐子”,认为这封信是王一时兴起,为苦闷的日子增添乐趣,并无“出家”打算。三是“曲线出国”,认为当时出国手续难办,加入宗教团体有助加快进度,因而是有目的性的“出家”。以上几种“推己及人”的猜测,均站在各自视角,尝试理解王小波的行为方式。其中,“曲线出国”一说与实际情况明显不符,按当时留学政策,宗教信仰非但不是“加分项”,反而有可能增加难度。斯人已去,无人能向当事人求证来龙去脉。但文字有痕,王小波生前文字及采访包含大量的思想记录,表露出他对相关问题的基本态度,根据种种资料,笔者认为,“出家”信札是王小波的一次黑色幽默式实践,他对“出家”不感兴趣,也不可能付诸实践。如若他真有出家之心,获取相关信息的渠道无疑有很多。目前尚无关于王小波“出家”信札的任何资料,从一定程度也意味着这是一次偶然发生的事件。

王小波的个人成长轨迹,印刻着很深的“社会文本”痕迹,这是“50后”的共同代际特征。作为“共和国长子”,他们生在新社会,长在红旗下,不少人从名字到命运都与大时代紧扣,容易呈现“宏大叙事”的特征。然而,从“青春无悔”到“失落的一代”,当中的部分人痛定思痛,由揭露伤痕继而反思“何以至此”。王小波的小说具有鲜明的怀疑底色,他的集束式追问,通过种种不理性、不合理,甚至是吊诡的现实图景发出追问。其杂文更是始终贯彻这种不断怀疑、不停追问的精神。上世纪90年代,王发表了一系列讨论“知识分子”问题的杂文,这些文字反复强调思想的乐趣,认为知识分子应当成为思维的精英。学者房伟在《王小波传》中,认为此时的王小波“将对专制的警惕和信仰的怀疑推向了极致,彻底拒绝信仰的强制性作用”。

《知识分子的不幸》发表于王小波去世前的一年,该文十分直白地阐明他对“皈依”的拒斥,不仅是对宗教,更是对所有既定信念、信仰的态度:“作为一个知识分子,我对信念的看法是:人活在世上,自会形成信念。对我本人来说,学习自然科学、阅读文学作品、看人文科学的书籍,乃至旅行、恋爱,无不有助于形成我的信念,构造我的价值观。一种学问、一本书,假如不对我的价值观发生作用(姑不论其大小,我要求它是有作用的),就不值得一学,不值得一看。……到目前为止,我还看不出自己有要死的迹象,所以不想最终皈依什么——这块地方我给自己留着,它将是我一生事业的终结之处,我的精神墓地。不断地学习和追求,这可是人生在世最有趣的事啊,要把这件趣事从生活中去掉,倒不如把我给阉了。”“不思考毋宁阉”自然是王小波惯用的黑色幽默笔法,但他用短暂的生命与丰足的作品诠释着这段话,即便在极度苦闷匮乏的年代,他也未将思考的权利拱手相让。虽然佛教蕴含着高深的哲思智慧,但其本质与王追求的现代科学理性迥异,甚至有相矛盾处,故其不能成为“一生事业的终结之处”。

其次,以王小波稳健的处世态度与方式,他不可能因生活遇挫出家。王小波是文坛“异数”,生前未受重视与认同。虽两次获得中国台湾《联合报》文学大奖,《黄金时代》在大陆也开过研讨会,但学界反应平平。《北京文学》的编辑李静,是国内最早向文学圈推介王小波作品的几个人之一。王小波曾对她说过两句话,令其印象深刻——“我的大半生都在抑郁中度过”“我是一个自由主义者”。45岁嗑然离世的王小波,一生颇多不顺,与世俗意义的“成功”相去甚远。作为写作者,他的小说发表与出版都很困难,初版《黄金时代》直至去世仍未卖完。身为“50后”一代,他还未出生便遭遇家庭波折,成长过程又亲历一次次“运动”,当过知青、民办教师、街道工人,体验过高考失利、爱情受挫。“生活就是个缓慢受锤的过程”,这是普通人王小波的真实感受。但他并未因此消沉,相反,他从虚空走出找寻真实,不断怀疑眼前发生的事,也对自己的判断保持质疑。王小波以人的原欲为基点,在层层探索与多重否定中,擎起理性的武器,反对“无智无性无趣”。

在精神世界里,王小波仿若大战风车的堂.吉诃德,而现实生活中,他有责任感且做事踏实。遭遇挫败后,他是采取实际行动的实干家,是生活上的实用主义者,而非避世者、空想者。《黄金时代》出版后,因为没有正规的发行渠道,无法参加订货会,不能打广告,书店不卖,销路一直不好。王小波和责编赵洁平推着自行车,后座绑着两捆书,到小书摊、图书批发市场走街串巷地推销。去世前不久,已辞去教职五年,当自由撰稿人以稿费为生的王小波,考取了货车驾驶执照,他与友人半开玩笑地说“实在混不下去,我就干这个”。王小波虽孤独但入世,精神自由而行为稳健,生活寂寥却不空虚,即使他自言半生孤独抑郁,但始终执着地在理性的思维乐园寻找精神慰藉,尽力远离“无智无性无趣”的生活。因此1984年获准出国前,即使他遭遇了我们未知的挫折,以其行事风格,断不会回避困难,不会“大彻大悟”后为追求“痛快”而“遁入空门”。

第三,由于工作原因,王小波与李银河从恋爱开始便不时分隔两地,且当时出国团聚胜利在望,他不至于因“分居甚苦”而相思成疾出家。私人书信是记录作家日常生活信息的重要载体,有学者提出“一个作家的故事越多,他的经典化程度就越高”。就此而言,王小波经典化程度颇高。目前集结出版的几十封书信,主要包含他与李银河恋爱期间的书信,另有与朋友、工作伙伴的交流。通过这些书信不难发现,从1977年王、李二人相识到1980年结婚(1982年李出国留学),直至1997年王小波辞世,李银河时常出差、访学。分隔两地几乎是他们生活常态,尤其是1984年王赴美相聚前。

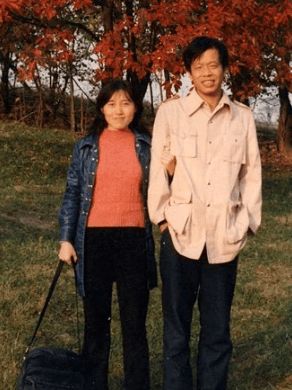

王小波与李银河

两人已公开的书信往来,记录了他们拉开物理距离后的精神交流。信中王小波常常表达思念,自嘲是“害了相思病的愁容骑士”:“我和你分别以后才明白,原来我对你爱恋的过程全是在分别中完成的。”或许这是热恋期的甜蜜,但纵使结婚多年,当分隔两地时,王小波依然为此愁苦。虽然二人婚后信件未完全公开,可是“愁容骑士”的形象不时出现在王小波给友人的信中。例如,1992年王小波致刘晓阳的信:“近来李银河出差,只余我一人在家。日子过得有一搭没一搭,愁眉苦脸,不多赘。”

王小波与李银河之间的已公开书信,数量多且故事性强,既有情感的强烈表达,也有思想的交流碰撞,很好地契合了李银河塑造出的王小波形象——“浪漫骑士、行吟诗人、自由思想家”。这一形象已成为大多数读者心中的王小波精神画像,然而浪漫化的形塑,遮蔽了生活的日常性。离别自然愁苦,但生活仍将继续,信中“山妻去美留学,分居甚苦”,叙述的不是王小波从未经历的、特殊的偶然状态,而是他熟悉的、不得不适应的常态。有讨论者以信中“山妻”(意为“隐士的妻子”)一词为佐证,认为王小波归隐之心不言自明。其实王与挚友书信时,惯常使用这一称谓,特别是给刘晓阳的信,常以“山妻问候”结尾,因此它不能证明王有“隐士”或“归隐”之意。

既然王小波对宗教保持普遍怀疑,也不会因生活遇挫而避世出家,害“相思病”已久的他,更不可能在团聚前夕放弃出国。通过以上的排除性分析,我们推断王不是真要“出家”,张范中“实属荒唐,拟不予理睬”的批示勘破了真相。那么,他为何要写下并寄出这封信呢?

这是王小波的一次黑色幽默式实践。一方面,表达、写作本身就是一种发泄情绪的方式,他通过书写这封难有回应的信排遣愁苦。另一方面,万一收到答复,于他的生活而言,将是一件“有趣”之事。举重若轻、举轻若重是王小波写作的准则之一,与李银河书信时,他曾说“越悲怆的时候我越想嬉皮”,他善用黑色幽默化解沉重话题的苦难感。纵使写信时的王小波思念成疾,但落笔时,并未叙述或渲染愁苦,反倒自我夸耀一番,形成荒诞效果:“我以为佛教是一种宝贵的文化遗产,总需要有人来继承的。以我这种情况,不敢说出家后可以光大佛门,起码不是滥竽充数。我虽是大学理工科毕业,国学底子还是有的,而且自幼颇是不笨,这一点可以面试。”信中这段话,与王自述的“大彻大悟”无甚关联,也与佛门讲求的“本心若虚空,清净无一物”对立。出家并非国学功底、智力水平的选拔,王小波越是这样“一本正经”地自我介绍,越是偏离出家本心,越是证明他正在黑色幽默,实则无出家之意。王小波认为,黑色幽默无须刻意为之,“看到什么,感觉到什么,把它写下来,就是黑色幽默。这件事当然非常地有意思”。综上所述,这封充满黑色幽默的信,正是王小波在苦闷中的一个思维片段、一次情绪宣泄,用王式笔调记录下来,使严肃与诙谐并立,一时间真假难辨。

1995年王小波第二次获得《联合报》中篇小说奖,他发表感言时说:“人在写作时,总是孤身一人。作品实际上是个人的独白,是一些发出的信。”两地分居甚苦,文学创作何尝不是件苦乐相间的差事?不可否认,写“出家”信札的王小波必然愁云惨淡,通过写作这种独白方式,他已将苦闷一定程度地排解出去,而这封发出的信是否得到回音,已不重要。如若王小波真有出家之心,获取相关信息的渠道无疑有很多。

这封讨论“出家”的信札,是青年王小波心路历程的珍贵片段,它也很能体现王小波亲切简洁的书信文风。《黄金时代》的责编赵洁平形容王小波,“为人最大特点就是真实。他不会客套、没有废话,真实得令人不免替他担心,担心他与人交往、相处的能力”。王小波写这封信时32岁,赵朴初77岁,两人从年纪到社会身份地位都十分悬殊。但王在信中直陈其事、直言所需,毫不迂回地提出几则请求:“请指一条入门的路子”“请您老人家代为打听一下出家要办什么手续”“请介绍一位法师和我谈谈话”。从头到尾都不做庸俗的抒情与客套,直叙所思所想所求,似与老友闲谈,简单明快。

本文所论及的相关信件

生前未受充分重视的“文坛外高手”王小波与佛学大师赵朴初,两位看似毫无关联的已故名人,竟通过一份信札,在四十年后的新媒体平台激起水花,证明已故去近三十年的王小波持续在民间“主流”着。自新世纪初,互联网出现“王小波门下走狗”同好者联盟,到如今“两微一端”的新媒体,二十余年间一批批年轻人喜爱着这位“文坛外高手”,其作品不断被再版,成为稳定的畅销书、长销书。他的爱情故事与英年早逝,不断被浪漫化、戏剧化,其“文化符号”价值也随之放大。在中国当代作家中,王小波的生平资料与相关研究相当充分。既有亲朋好友从其幼年到其去世的详细回忆,也有同代作家学者几十年来的研究论文,更有爱人李银河对二人爱情点滴的宣传与出版。它们不断为这位故去的作家赋能,使他不曾远离大众传媒与学术研究,同时获得了大众化与经典化。但网络虚拟平台的讨论与炒作,不应脱离真实,忽视作为普通人的王小波,简单以浪漫、自由“想象”这位作家,有失偏颇,也削弱了王小波作品的丰富度。

来源:《文学自由谈》2025年第5期。

相关知识

这是王小波写给赵朴初的信,以25万元成交,这字水平有点出人意料

王小波咨询“出家”信件被拍卖,批注称所述起因“实属荒唐”

太子约见雪慧 立下誓言立她为妃,谁知雪慧却胆怯了

“一封天价书信”曝出荒唐旧事,专家称名人手迹文化价值很高

王小波是如何“炼”成的?《王小波传》推出

房伟《王小波传》:只要荒诞存在,王小波就不会过时

TVB演员孙慧雪生下二胎 大儿子想为弟弟取名

书法号:赵朴初书法近年的收藏行情依旧火热

早期的韩式型男 魏大勋

赵朴初书法艺术馆在上海博物馆东馆落成

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49211

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44558

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40777

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36569

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32640

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29684

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25741

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21076

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20059

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19470