论倪瓒山水画中“平淡”美学的视觉建构与心灵投射

摘要:

倪瓒(1301–1374)作为“元四家”之一,以其独特的艺术语言在中国文人画史上占据举足轻重的地位。其山水画作普遍呈现出“空寂疏静”的心理感受,不仅体现为视觉形式上的空疏平旷,更蕴含着心灵层面的高逸淡雅,开创了以“平淡”“空寂”为核心的美学新境。本文从视知觉理论与文人精神双重维度出发,探讨倪瓒如何通过艺术主体的主观加工,将自然景物转化为具有高度象征性的精神图式。

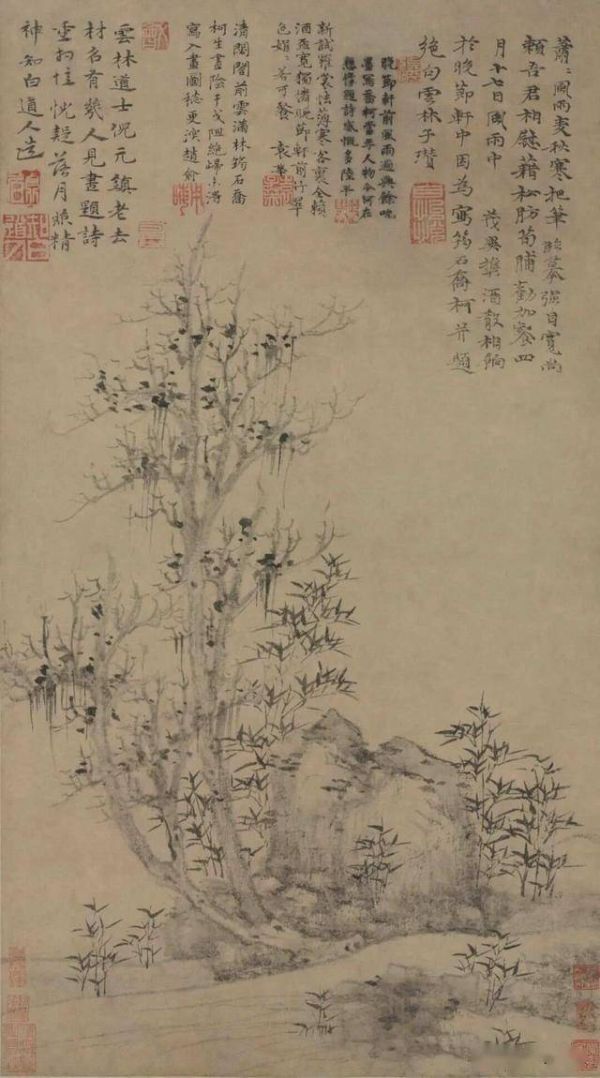

研究指出,倪瓒的“平淡”并非贫乏寡味,而是“绚烂之极归于平淡”的哲学升华;其“空寂”亦非虚无,而是“虚实相生”的道家空间观与禅宗“空观”的融合。通过对《容膝斋图》《渔庄秋霁图》等代表作品的构图、笔墨、意境分析,本文揭示其“一河两岸”图式、“折带皴”笔法与诗文题跋如何共同构建一个超越现实的精神空间,实现视觉形式与心灵体验的高度统一。倪瓒的艺术实践表明,中国传统绘画的本质并非对自然的摹写,而是艺术家主体精神的创造性转化,其“空寂之境”为山水画史开辟了新的审美范式。

关键词: 倪瓒;山水画;平淡;空寂;视知觉;文人画;美学境界;主体性

一、引言

在中国绘画发展史上,元代是文人画走向成熟与自觉的关键时期。在这一历史语境中,黄公望、吴镇、王蒙与倪瓒并称“元四家”,各具风貌,而倪瓒则以其极端简淡、孤高清绝的艺术风格,独树一帜。其山水画作,无论尺幅大小,皆给人以强烈的“空寂疏静”之感——画面空疏,笔墨枯淡,意境幽远,仿佛时间凝固,万籁俱寂。这种独特的审美体验,不仅源于其视觉形式的创新,更植根于其深刻的精神世界。

传统观点常将绘画视为对自然景物的摹写或再现,然而,倪瓒的艺术实践恰恰挑战了这一认知。他的画并非太湖真山真水的写生,而是经过艺术主体深度加工后的“心象”呈现。正如其自述:“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以写胸中逸气耳。”这表明,其创作的核心在于“写意”而非“写实”,在于“写心”而非“写物”。本文旨在探讨倪瓒如何通过其艺术语言,将自然景观转化为“平淡”“空寂”的美学符号,实现视觉建构与心灵投射的统一,从而开启山水画史的新篇章。

二、“平淡”与“空寂”:倪瓒美学的核心范畴

倪瓒山水画的美学特质,可概括为“平淡”与“空寂”两大核心范畴。二者既相互独立,又互为表里,共同构成其艺术世界的基石。

(一)“平淡”:绚烂之极归于平淡的哲学升华

“平淡”是中国古典美学的重要范畴,源自老子“道常无名,朴且鄙”与庄子“朴素而天下莫能与之争美”的思想。苏轼进一步提出“发纤秾于简古,寄至味于澹泊”,将“平淡”提升为艺术的最高境界。

倪瓒的“平淡”,并非色彩的单调或内容的贫乏,而是一种高度提炼后的审美纯粹性。其画作摒弃浓墨重彩,不施青绿设色,仅以水墨枯笔表现山水;构图极度简化,舍弃繁复细节,仅保留最本质的结构。如《容膝斋图》,全画几近单色,墨色清润,笔法瘦劲,无一丝烟火气。这种“平淡”,实为“去伪存真”的过程,是画家在历经世事沧桑后对生命本真的体认,是“绚烂之极归于平淡”的哲学升华。

(二)“空寂”:虚实相生的空间哲学与心灵栖居

“空寂”是倪瓒艺术最直观的感受。其画面常有大片留白,中景为平阔水面,远景为淡淡山影,近景为疏林坡岸,整体营造出一种“无人之境”的孤寂氛围。

这种“空”并非物理意义上的虚空,而是“虚实相生”的道家空间观。《老子》云:“凿户牖以为室,当其无,有室之用。”空白处正是画面呼吸与意境延展的空间。倪瓒的“空”,既是江南水乡地理特征的抽象化,也是其内心世界的投射——一个远离尘嚣、洁净无染的精神栖居地。

“寂”则体现为时间的凝固与生命的静默。其画中树木多为枯枝,不画树叶;人物极少出现,偶有亦渺小如点;亭阁空置,无人往来。这种“寂”,是对喧嚣世界的主动疏离,是对“动”与“争”的否定,是对“静”与“定”的礼赞。它不是死寂,而是“静极生动”的禅意体现,是心灵在动荡乱世中寻得的安顿之所。

三、视觉建构:形式语言中的“空寂”表达

倪瓒的“空寂”美学,通过其独特的形式语言得以实现,主要体现在构图、笔墨与章法三个方面。

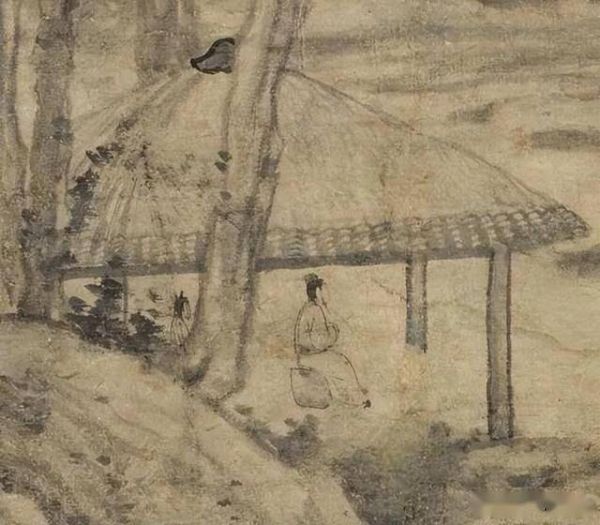

(一)构图:一河两岸的程式化图式

倪瓒最具标志性的“一河两岸”构图,是其“空寂”美学的空间载体。近景为坡石、枯树或空亭,中景为大片留白的水面,远景为平缓山峦。此图式高度程式化,几乎贯穿其成熟期所有作品。

这一构图的视觉功能在于:

强化空间纵深:通过近、中、远三景的明确分隔,形成开阔的视觉纵深,增强“平旷”之感。

突出“空”的存在:中景水面占据画面中心,成为视觉焦点,使“空”本身成为被观看的对象。

营造心理距离:前景与远景之间由“空”隔开,形成不可逾越的心理距离,暗示画家与尘世的疏离。

(二)笔墨:枯淡萧疏的书写性语言

倪瓒的笔墨语言极为独特,以“折带皴”最为著名。此法用干笔侧锋,横拖斜擦,笔势顿挫,如折带般方硬而富有节奏,用以表现太湖石的层叠结构。其用墨极淡,常以渴笔干擦,墨色清润而不浑浊,线条瘦劲而不失骨力。

这种笔墨风格与其“洁癖”性格高度契合:不施浓墨重彩,避免“脏”“浊”之感;不作繁复渲染,追求“清”“净”之境。其笔法带有强烈的书写性,每一笔皆如书法运笔,讲究起承转合,体现出文人“以书入画”的艺术理念。这种“逸笔”,非为描绘物象,而是为“写胸中逸气”,是其精神节奏的直接外化。

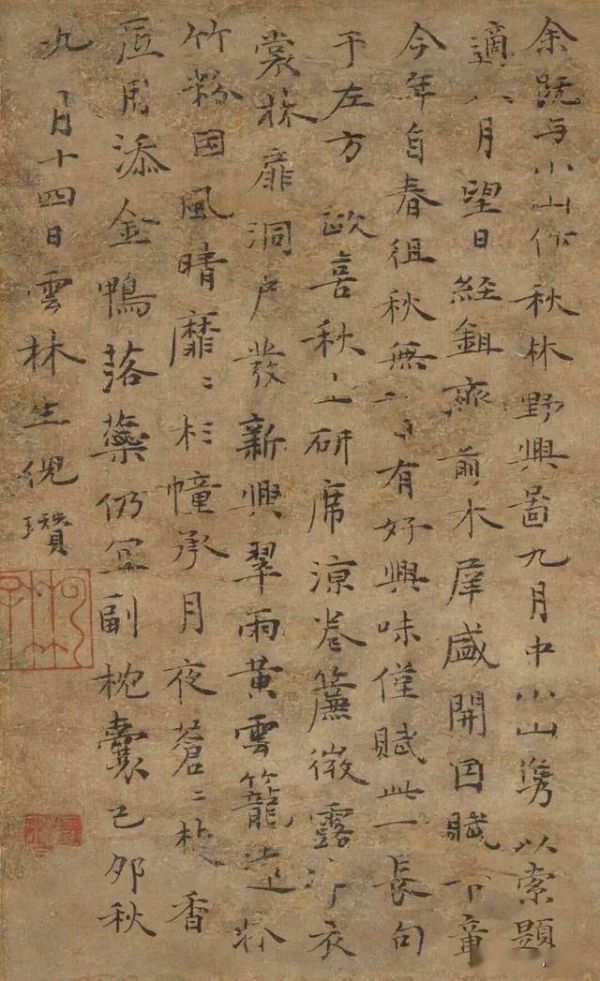

(三)章法:诗书画印的有机融合

倪瓒画作几乎皆有自题诗文,常位于画面右上或左上角,与画面构图形成呼应。其诗风清冷,语言质朴,多涉隐居生活、自然景物与交游感怀。如《渔庄秋霁图》题诗:“秋水净如拭,遥山翠欲流。孤亭无客到,独坐看云浮。”诗中“净”“孤”“独”等字,与画面意境高度契合,实现“诗中有画,画中有诗”的互文效果。

其书法清瘦疏朗,结字宽绰,行距开阔,墨色枯淡,与画面风格统一。印章位置考究,常钤于题跋下方,起到平衡构图的作用。诗、书、画、印四者融为一体,共同构建完整的审美整体。

四、心灵投射:艺术主体的视知觉加工

中国传统绘画的本质,正如材料所言,“不仅是对自然景物的摹写,而是通过艺术主体的视知觉加工创作出来的”。倪瓒的艺术,正是这一命题的完美诠释。

(一)视知觉的选择与简化

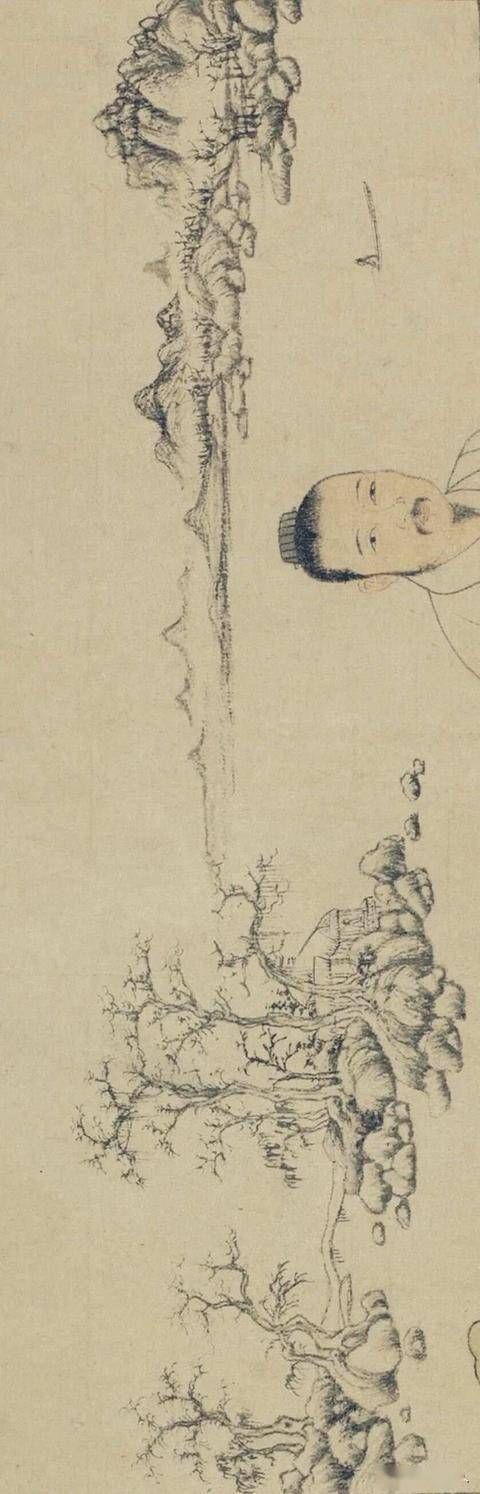

倪瓒并非不画实景。其长期生活于无锡、苏州一带,熟悉太湖山水。然而,他并未如实描绘,而是通过视知觉的选择与简化,提取最具象征性的元素:平坡、远山、疏林、空亭。这些元素经过高度抽象,成为其精神世界的符号。

例如,其画中树木多为五株或六株并立,象征“君子五德”或“六君子”,已非自然之树,而是人格理想的象征。这种“视知觉加工”,使自然景物升华为精神图式。

(二)情感的内化与意境的生成

倪瓒的漂泊经历(1353年散尽家财,泛舟五湖)使其对“安定”与“洁净”产生强烈渴望。其画中“空亭”名为“容膝”,取义于陶渊明“审容膝之易安”,表达知足常乐、安于简朴的生活态度。亭中无人,却似有主人静坐其中,与天地精神相往来。

这种“无人之境”,实为画家在乱世中寻求精神安顿的象征。其艺术不是对外部世界的反映,而是对内部世界的建构。画面之“空寂”,正是心灵之“高逸”的视觉对应。

五、代表作品分析:《容膝斋图》的“空寂”完成

《容膝斋图》(1372年,台北故宫博物院藏)是倪瓒晚年绝笔之作,亦是其“空寂”美学的巅峰。

画面极简:近景空亭一座,旁立枯树二株,中景水面空阔,远景远山淡淡。题跋云:“壬子岁七月,写此图以赠敬夫先生。时年七十有二。”其后题诗:“苍雪在檐,白云在天。不出户庭,心游八埏。”

此画将“空寂”推向极致:

形式之极简:构图、笔墨、色彩皆至简,几无多余之笔。

意境之极寂:空亭无人,却似有主人静坐,与天地对话。

精神之极逸:诗中“心游八埏”一句,道出其精神已超越物理空间,遨游于宇宙之间。

此画不仅是艺术的完成,更是生命的完成。倪瓒以其一生的漂泊与坚守,在此画中实现了“空寂之境”的终极表达。

六、艺术史意义:山水画美学的范式转移

倪瓒的“平淡”“空寂”美学,标志着山水画从宋代“全景式”宏大叙事向元代“小景式”心灵抒写的范式转移。他不再追求“可行、可望、可游、可居”的理想山水,而是创造“可思、可悟、可安”的精神空间。其艺术影响深远,明代沈周、文徵明、董其昌皆受其启发,清代八大山人之孤寂意境,亦与倪瓒一脉相承。

更重要的是,倪瓒以其实践证明,中国绘画的最高价值,不在于技巧的繁复或题材的重大,而在于人格的真诚与精神的自由。其“空寂之境”,是“不可复制”的,因为它表现了“一个面目,一种精神”,而每个人都是唯一的。

七、结语

综上所述,倪瓒以其“空寂疏静”的山水画,开创了中国绘画史上以“平淡”“空寂”为核心的美学新境。其艺术不仅是视觉形式的创新,更是心灵世界的深度投射。通过对自然景物的视知觉加工,他将外部世界转化为内在精神的象征系统,实现了“技”与“道”、“形”与“神”、“物”与“我”的高度统一。倪瓒的艺术提醒我们,中国传统绘画的本质,从来不是对自然的摹写,而是艺术家主体精神的创造性转化。其“空寂之境”,不仅是一个视觉图式,更是一曲穿越时空的心灵独白,在中国艺术史上回响不息。

文章作者:芦熙霖(舞墨艺术工作室)

相关知识

论倪瓒山水画中“平淡”美学的视觉建构与心灵投射

倪瓒的洁癖与清冷

倪瓒《凉亭消夏图》中的清风凉意

家民:为什么说倪瓒是最高级的?

格局小了,倪瓒他不止有洁癖

be美学要来了吗?!这是你心中的宋冉和李瓒吗陈哲远 be美学

起拍价2000万!元代著名画家倪瓒稀世画作正在这里展出

倪瓒的洁癖害死人,找个美姬留宿又嫌脏,洗到天明也未成事

品鉴 | 中国山水文化及首饰设计

天真的与平淡的

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49271

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44702

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40872

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36619

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32727

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29750

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25804

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21176

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20156

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19550