从历史演义小说看历史观的文学表,舒涵奇门遁甲退费

历史演义小说,是中国古典文学中独具特色的一脉。它居于“历史”与“文学”的张力之间,既非正史的严肃记述,也非完全虚构的天马行空。其中,《三国演义》作为“七分实事,三分虚构”的典范,为我们探究作者如何通过文学手法表达其历史观,以及这种表达如何影响后世对历史的认知,提供了一个绝佳的研究样本。

一、在史实与虚构之间:艺术加工的策略

《三国演义》的创作基础源于晋代陈寿的《三国志》和南朝宋裴松之的注,但其成书过程历经数百年的民间讲史、戏曲传说,最终由罗贯中集大成而成书。作者的艺术加工主要体现在以下几个方面:

人物形象的类型化与重塑:

小说为了表达鲜明的道德倾向和历史观,对历史人物进行了大幅度的重塑和提炼。

诸葛亮:从政治家到“智圣”:历史上的诸葛亮是杰出的政治家和军事家,但《三国演义》通过“草船借箭”、“空城计”、“借东风”等虚构或移花接木的情节,将其塑造成一个能呼风唤雨、神机妙算的半神化人物,成为“智慧”和“鞠躬尽瘁”的完美象征。

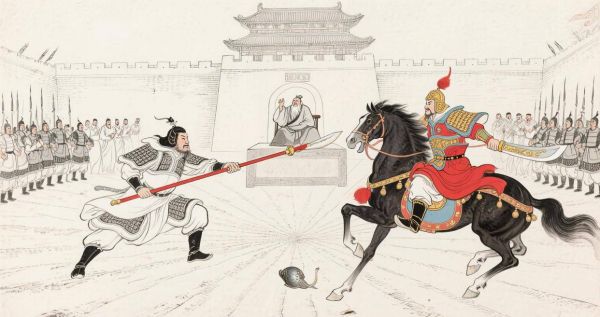

关羽:从名将到“义圣”:历史上的关羽勇武过人,但也刚愎自用。小说则极力渲染其“千里走单骑”、“华容道义释曹操”等事迹,突出其“忠义”的品格,使其成为后世供奉的“武圣”。

曹操:从英雄到“奸雄”:虽然也展现了其雄才大略,但小说通过“宁教我负天下人,休教天下人负我”等名句和大量细节,强化其奸诈、多疑的一面,奠定了其“白脸奸臣”的民间形象。

历史事件的戏剧化与集中化:

小说为了增强可读性和戏剧冲突,对历史事件进行了巧妙的编排和虚构。

“赤壁之战”的浓墨重彩:历史上赤壁之战是决定南北对峙的关键战役,但小说用了整整八回的篇幅,精心设计了“蒋干盗书”、“草船借箭”、“苦肉计”、“连环计”、“借东风”等一系列环环相扣的情节,将一场战争演绎得波澜起伏、精彩绝伦,其艺术感染力远胜于史书上的寥寥数笔。

二、文学表达背后的历史观

通过这些艺术加工,《三国演义》清晰地传达了一套深刻且影响深远的历史观:

“尊刘抑曹”的正统史观:全书以刘备集团为正统,蜀汉人物为英雄,而将曹操视为篡汉的国贼。这并非罗贯中的独创,而是宋元以来民族矛盾背景下,“汉族正统”观念的集中体现。小说通过这种倾向,表达了作者对“仁政”的向往和对“霸道”的批判,蕴含着儒家的政治理想。

“天下大势,分久必合,合久必分”的循环史观:开篇这句话奠定了全书的宏大视野。它指出历史发展并非线性进步,而是一种循环往复的必然规律。这种史观既带有深沉的宿命论色彩,也包含了对历史兴衰规律的深刻洞察,使作品超越了简单的道德说教,具有了哲学思辨的深度。舒涵奇门遁甲退费

“仁义”为核心的道德史观:小说的价值判断核心是“仁义”。刘备因“仁”而得民心,关羽因“义”而流芳百世,诸葛亮因“忠”而永垂不朽。相反,曹操的“奸”、吕布的“勇而无谋”则受到贬斥。这体现了作者将道德品质视为评价历史人物和历史事件的首要标准。

三、对读者历史认知的深远影响

《三国演义》的巨大成功,使其历史观的文学表达对大众的历史认知产生了前所未有的影响,其程度甚至超过了正史。

“文学真实”取代“历史真实”:对于绝大多数普通民众而言,“三国”的历史就是《三国演义》里写的故事。诸葛亮就是那个能掐会算的神人,曹操就是那个白脸奸臣。这种由文学作品塑造的“集体记忆”极其牢固,形成了强大的文化定势,以至于历史学家需要不断地进行“科普”以正视听。

塑造了民族的价值观和性格:《三国演义》中推崇的“忠”、“义”、“仁”、“智”、“勇”等品质,通过生动的人物和故事,深深地融入中华民族的文化血脉中。关羽的“义”成为江湖社会的最高准则,诸葛亮的“忠”成为臣子的楷模。它不仅在认知层面,更在价值层面塑造了中国人。

提供了理解历史的范式:小说提供的“分久必合”的循环论、“得民心者得天下”的道德论以及“尊崇正统”的正统论,成为了普通人理解和解释历史变革的常用框架。这种文学化的历史理解方式,既有其直观易懂的优点,也难免有简单化和道德化的局限。

《三国演义》的伟大,在于它成功地在历史事实与文学虚构之间找到了一个绝妙的平衡点。它并非为了戏说历史,而是通过文学的表达,传递了一套深刻的历史观念和道德理想。它告诉我们,历史演义小说的核心任务并非复述历史,而是解释历史。

它通过塑造人物、演绎事件,回答了“历史为何如此发展”、“谁是英雄”、“何为正义”等根本性问题。尽管这种文学化的表达模糊了部分历史细节,但它却以一种强大的、富有感染力的方式,让历史变得鲜活可感,让历史观深入人心,最终成为参与塑造民族文化和精神世界的重要力量。这正是历史演义小说独特的魅力与价值所在。舒涵奇门遁甲退费

相关知识

当文化基因启动赛博格模式,梨花奇门遁甲退费

古建筑美学在现代建筑设计中的传承与创新,江易奇门遁甲

王跃文、汪涵对谈《家山》:在历史深处找寻烟火日常

从历史中捞出来的文学故事

《钦探》:在历史真相和虚构小说之间

文学大咖采风金牛,从“寻根历史”到“遥见未来”

现代小说的“杂”文学特质

夜雨丨凌承纬:从历史研究角度看文学创作——评小说《从木传》

经典复活让文学从书里走出来

王溱《同一片海》:从史实到小说,对话湾区历史与当下百态

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49211

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44573

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40787

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36569

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32652

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29692

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25750

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21091

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20070

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19470