广角 | 李新华:再不重视编剧,小心粤剧变“粤语歌剧”

今年是当代著名粤剧剧作家秦中英诞辰100周年。在长达60余年的创作生涯中,他创作、改编、整理的粤剧作品有近300部。在缅怀这位编剧界楷模的同时,反观广东编剧界尤其是粤剧编剧现状,颇有启发意义。

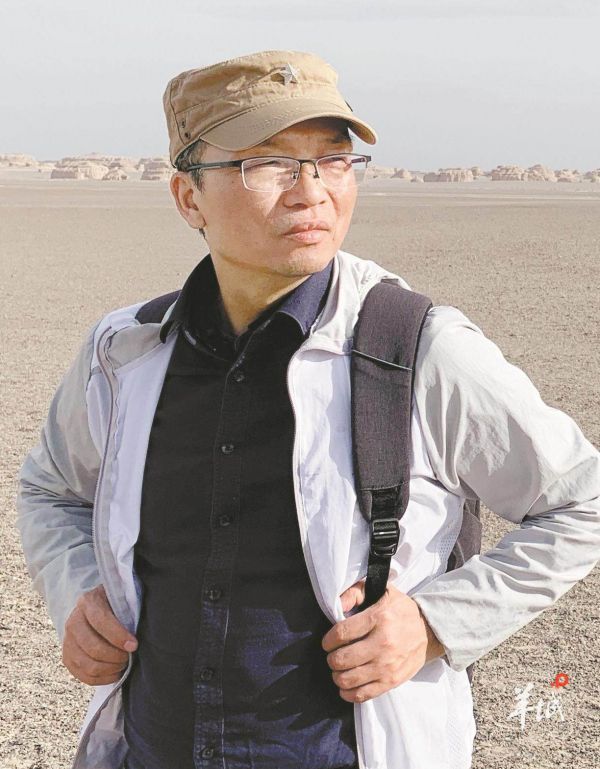

本周,羊城晚报记者独家专访了秦中英的学生,广州文学艺术创作研究院副院长、一级编剧李新华。他发出了这样的呼吁:再不重视编剧,粤剧或会变成“粤语歌剧”。

好戏未必出自好剧本,但“临时爆肚”不是主流

羊城晚报:作为一名专业编剧,您如何看待剧本的作用?

李新华:我从事编剧工作已有20多年。从一开始,我就认为剧本非常重要,都说“剧本是一剧之本”,是剧目的基础。但后来经过观察和思考,我开始怀疑剧本是否真的这么重要。

坦白地说,有些好剧本搬上艺术舞台后,呈现出来的效果很糟糕;而有些我们专业编剧看来很“烂”的剧本,却能演很多场、拿很多奖项。

所以,剧本和舞台的关系,不一定是好剧本就有好戏,好戏未必出自好剧本。

戏剧、电影等是综合的艺术,不是剧本决定所有东西。除了剧本,它还与演员、导演、包装等密切相关。就算是“烂”剧本,如果遇到好导演、好演员、好包装等,也能变成一出好戏。

羊城晚报:据说,有些戏不需要剧本也能演?

李新华:以前香港的某些粤剧演出,的确存在不需要剧本也能演的情况。他们把这些叫做“提纲戏”,几个演员临时凑在一起,决定故事的走向和现场唱法。

但其实,这属于演员的“临时爆肚”(粤语中的一种行话,指演员或主持人临场即兴创作表演)。这些演出是非主流的,只是临时用来应急、撑场。这种情况逐渐消失,是历史的必然。目前,某些小话剧的演出可能还遗存这种“临时爆肚”的痕迹。

不创作就会“荒废”自己

羊城晚报:广东艺术院团的剧本主要来源于哪些渠道?

李新华:艺术院团做的主题项目,如果是有项目经费支持的,一是直接找省外的剧本;二是请省外的名作者来写剧本;三是找本地的作者来写剧本,但这种情况很少,我估计达不到三分之一。

羊城晚报:您认为,目前广东编剧界最真实的状态是怎样的?

李新华:现在有些广东的文艺院团,喜欢请省外的作者来写戏。所谓外来的和尚好念经,有些院团为了剧目能评上奖项,就邀请名编、名导等加盟创作团队,增加获奖的砝码。

编剧与演员一样,需要创作的舞台,同样有艺术生命。编剧如果一两年都没有写一部戏,没有作品能搬上舞台,慢慢就写不出作品了。

所以,本地编剧为了延续艺术生命,也要写一些小品、小戏、小曲,或者与相对小的文艺团体合作,以此来保存创作动能、创作冲动。不继续创作,就是自己荒废了自己。

“‘编剧荒’或周期性出现”

羊城晚报:目前,广东还存在“编剧荒”“剧本荒”吗?

李新华:“编剧荒”“剧本荒”的说法,是本世纪初提出的,那时“编剧荒”“剧本荒”的确很严重,不仅是广东,全国都一样。就广东的粤剧剧种来说,老一辈的粤剧编剧慢慢写不出来,而新的编剧又接不上。

当时,秦中英、潘邦榛、何笃忠等一批老编剧都六七十岁了,再年轻一些的编剧屈指可数。连粤剧名家红线女都说,这样下去,我们没有新戏演了。

为了解决“编剧荒”“剧本荒”,当时省剧协、省艺研所等办了不少短期培训班,培养了一批年轻的编剧。所以,我认为,近十几年来,“编剧荒”“剧本荒”是基本得到缓解的。

目前,这批编剧的年龄处于四五十岁,还处于“当写之年”。但“编剧荒”“剧本荒”也有周期性,下一个“编剧荒”“剧本荒”或会在十年八年之后出现。

羊城晚报:广东前不久启动的2025年舞台艺术选题征集,会不会给编剧带来惊喜?

李新华:我关注到这个选题征集了。我认为,选题征集的确能吸引公众的关注,其中一些创意、点子或会为编剧带来创作的灵感。从创作、转化的角度来看,三五万字的短篇小说更容易被创作成舞台艺术作品。

【追 思】

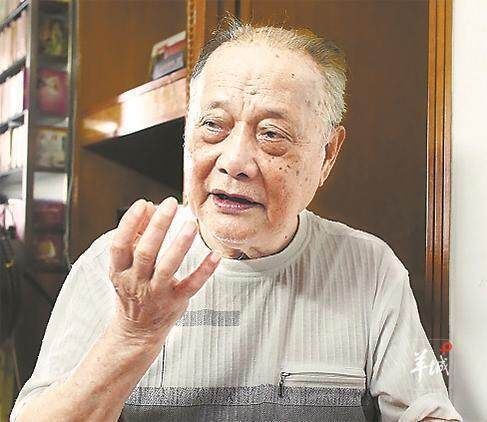

他的剧本演员爱演,观众爱看

近日,一场主题为“豪情劲笔 百年戏文”的纪念晚会在广州举行。众多粤剧名家倾情出演当代著名粤剧剧作家秦中英创作的经典名段,深情缅怀这位为粤剧艺术奉献一生的“文字老倌”。

秦中英(1925-2015),广州黄埔人,毕生致力于粤剧编剧事业。在长达60余年的创作生涯中,他创作、改编、整理粤剧作品近300部,其中搬上舞台的超过200部,成为编剧界的楷模。

其代表作包括《王大儒供状》《绣襦记》《朱弁回朝》《昭君公主》《白燕迎春》《豪门千金》等,滋养了红线女、陈笑风、倪惠英、罗家英等省港粤剧名家。

秦中英的剧作以结构严谨、文学性强著称,尤重刻画人物、抒发真情。

在音乐创作上,他既扎根传统粤剧精髓,又勇于创新,做到“古为今用,用而化之”,其作品音乐编排流畅优美,常谱新声。

其艺术成就屡获国家级、省级奖项肯定,深受观众喜爱,成为粤剧宝库中的璀璨明珠。

“秦老是一个文学功底非常深厚的人,也是一个多产的编剧。”粤剧名家倪惠英回忆,“秦老令我最难忘的,是他的好学。在90岁高龄时,他每天还要诵读两篇古文。”

晚年,秦中英倾力于艺术传承,培养了一批粤剧编剧人才。

“秦老师传授的不仅是编剧技巧,更涵盖曲牌运用、唱腔流派理解、故事情感表达以及对传统艺术的深刻领悟。”

李新华回忆,“秦老师经常对我们说:‘写戏情节必须简洁,情感必须浓烈。’他又说,王国维用‘以歌舞演故事’来定位中国戏曲并不全面,‘演故事’只是基础,‘演人物’才是中心,‘演情感’才是终极。秦老师的剧作中没有太多的宏大叙事,也没有去图解政策和讲大道理,但一定有浓烈的生旦情感,一定有好唱、好听的唱段。因此他的剧本演员爱演,观众爱看。”

李新华概括秦中英的艺术精髓为三点:其一,“戏的一半是曲”,强调音乐在粤剧中的核心地位;其二,“戏可以假,情必定真”,追求情感的真实性;其三,主张“戏曲更重要的是歌舞演情感、歌舞演人物”,并谆谆教导学生“一定要写好人物,而不仅仅讲一个故事”。

【征 集】

目前,广东省剧目策划中心联合羊城晚报共同推进“广东省舞台艺术选题征集计划”,面向全社会公开征集优秀舞台艺术创作选题。

本次征集“无门槛”参与,题材“不设限”,作品可以创意选题、剧本或故事大纲等形式提交。 投稿请扫二维码——

文 | 记者 黄宙辉

图 | 受访者提供

相关知识

救援:不要在电梯上求婚,小心喜剧变悲剧

微粤 粤了40% 叶珂 珂学 直播录屏分享 粤语 黄晓明 黄晓明

叶珂讲粤语 粤了40% 叶珂直播时嫌阿姨洗衣服太吵,突然飚起了粤语…

十五运会开闭幕式展示粤语粤剧粤乐

感受粤语歌曲魅力,《珠江人家》词曲作者畅聊背后故事

民族歌剧《义勇军进行曲》将亮相国家大剧院

裴文宣被吓得面色剧变,及时接住了李蓉

春晚粤语金曲回忆杀!

编剧解析歌剧《马可·波罗》:向世界传递人类命运共同体理念

广州举办“粤讲越掂粤唱越强”岭南文化书系读者见面会

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49211

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44573

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40787

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36569

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32652

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29692

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25750

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21091

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20070

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19470