威廉·莫里斯:有时像个理想主义的愤青,有时又是个沉迷幻想的中世纪骑士

他是维多利亚时代最具影响力的人物之一:设计师、诗人、小说家、翻译家、社会主义者……他让壁纸、织物、彩绘玻璃与书籍装帧成为艺术与生活融合的典范;他以理想主义者的激情投身社会运动,主张“艺术属于人民”;他更以奇幻小说启发了托尔金,成为现代文学与美学思想的重要源泉。他,就是威廉·莫里斯。

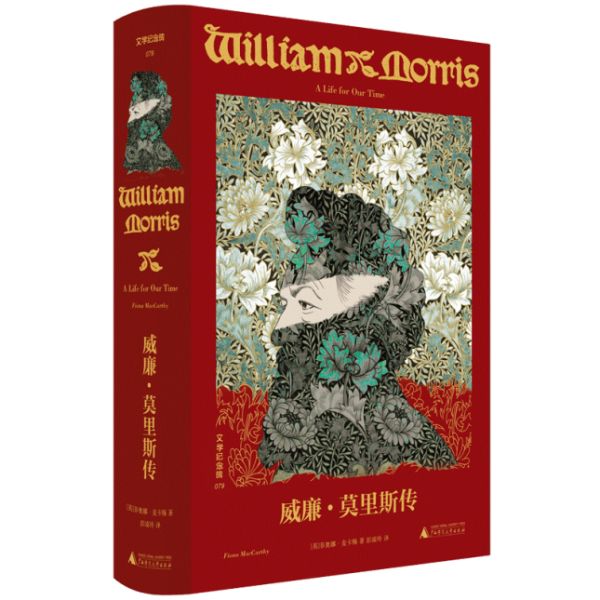

广西师范大学出版社“文学纪念碑”系列新近推出的《威廉·莫里斯传》,由英国著名传记作家、艺术史学家菲奥娜·麦卡锡撰写。这部荣获“沃尔夫森历史奖”的传记,耗时多年完成,近千页厚度与300余幅精美插图,呈现出一部跨越设计、文学与思想史的全景式作品。

麦卡锡以艺术史家的洞察力与传记作家的同理心,全面剖析了莫里斯复杂而矛盾的人格。书中不仅展现了他在壁纸、织物、彩绘玻璃、书籍设计等领域的磅礴创造力,也深入探讨了他作为诗人、小说家和翻译家的文学成就;更重要的是,作者敏锐地揭示了莫里斯如何在怀旧与革新的矛盾中,成为英国社会主义运动的先驱者。

传记同时再现了莫里斯丰富的情感世界,以及他与罗塞蒂、伯恩-琼斯、萧伯纳等艺术家、思想家之间的交游互动,生动描绘出那个充满激情与变革的维多利亚文化圈。

《威廉·莫里斯传》既是一部重量级学术著作,也是可读性极强的文化传记。麦卡锡用翔实的史料与优雅的文笔,将莫里斯的艺术、文学、政治、爱情乃至愤怒与挣扎,一一还原,勾勒出一位理想主义者如何在设计、文学与政治三重领域中燃烧自己的一生。书中那个留着大胡子、胖胖的莫里斯,有时像个匠人,有时像个理想主义的愤青,有时又是个沉迷幻想的中世纪骑士。他复杂而真实,遥远却依旧灼热,至今仍让人感受到理想主义燃烧的力量。

《威廉·莫里斯传》,[英]菲奥娜·麦卡锡 著,彭凌铃 译,广西师范大学出版社出版

>>内文选读:

序言(节选)

莫里斯临终之际,他的诊断书上写着“就因为他是威廉·莫里斯,所做的工作要比十个人加在一起还多”。莫里斯—维多利亚时代知名且多产的诗人,也是那个时代最伟大的艺术家和手工艺者。他不仅成功经营着一家室内装饰公司,还在伦敦市中心拥有一家受人瞩目的零售商店。此外,莫里斯还是一位富有激情的社会改革家、早期环保主义者、教育家以及潜在女权主义者。他在50岁时,又跨过内心的“烈火之河”,成为一名社会主义革命者。莫里斯的工作涉猎如此广泛,在专业日趋细分的时代,他的全才简直令人难以理解。

在研究莫里斯生平的过去五年,我着重表达了莫里斯之于同时代人所表现出来的那种怪癖,并探讨了他特立独行、英勇无畏的生命历程对社会主义人士和生态主义者持续至今的影响。显而易见,他的远见卓识正是造成深远影响的关键,而他自身则是他所提出的“整体性”的最佳诠释。莫里斯倡导,城市和国家、现在和过去、公众和个人道德应融为一个整体。其中,莫里斯更关注人在工作及娱乐中的正当职责。在20世纪末的西方社会,这尤为紧要。因为,当科学技术的发展使手工技艺和行会精神变得多余,人就会与生活脱节。

莫里斯是个博学而天真的人。即便到了垂暮之年,他的精神状态看上去也犹如孩童一般。如果你觉得书中过于侧重描写莫里斯的童年时代,那也是有意为之。因为童年的记忆显现在他的字里行间,弥漫于他的诗歌内外,贯穿于他整个人生远景。他的乌托邦小说《乌有乡消息》就是这样一本洋溢着希望与童真的书。面对未来,莫里斯总是保持开放心态,他的特别和重要恰恰在于这种与当时时代结构的脱离。他就像沙滩上玩乐的孩子,一遍遍推倒沙堡,想象着在原地再立起一座更精美的。

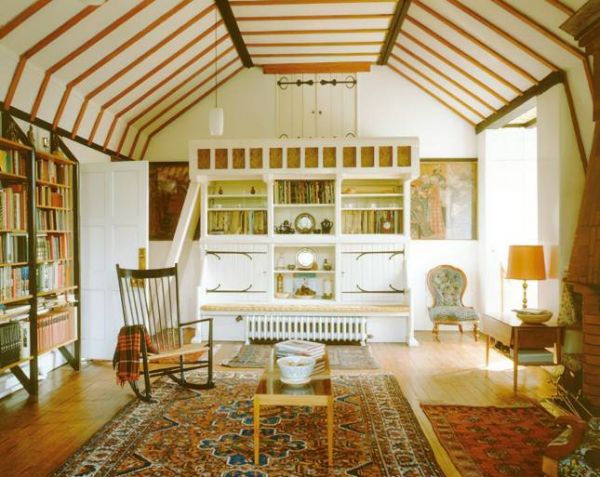

红屋二楼客厅,摄于20世纪90年代

即使在莫里斯的同代人看来,莫里斯也是非常古怪之人。在维多利亚时期的回忆录中,充满着对他的诸多描述,诸如“有古怪离奇的举止”,“是暴躁而苛刻的合伙人”,“他有个扰人的习惯:常在房间里来回踱步以消耗过剩的精力,如同一头困于牢笼的狮子”。据说,曾经有位消防员在肯辛顿的一条街上拦住他:“冒昧地问一下,您曾是‘海燕号’的船长吗?”“不是。”莫里斯回答。但是当他穿着那件结实的蓝色水手夹克,在街上阔步而行,其派头简直宛若“海燕号”船长本人。

近些年出版的关于莫里斯的书,普遍倾向于以某种专业眼光来看待他。譬如,马克思主义视野下的莫里斯、荣格视野下的莫里斯、弗洛伊德视野下的莫里斯,如今又出现绿党视野下的莫里斯。我认为,这些主张都过于片面,模糊了其人格的整体性。我希望抛开理论窠臼,还原一个真实的莫里斯。如果可能,也希望能够像莫里斯的首位传记作家麦凯尔那样,探寻他不为人知之处。麦凯尔于1899年出版了两卷本传记《威廉·莫里斯的一生》,相当精彩。相比之下,如果我不能再现莫里斯异于常人的活力、绷紧“弛缓神经”的天赋、从北欧人的坚忍到近乎女性的柔情的异常转向,以及他从狂暴到甜蜜的起伏历程,那么这本书将一无是处。

莫里斯有一种强烈到病态的故地情结。故地总是令他魂牵梦绕。一旦某个故地面临被摧毁、破坏或重建的命运,他就会感到这故地的哀伤。正因如此,本传记在莫里斯生活、工作和旅行的地方进行了大量调研。读者可能会为我在资料中罗列这些地名感到奇怪,但我认为其重要性绝不亚于文本资料。因为只有当我们以莫里斯的视角来观察某一风景图式、建筑关系、田野位置等,才能真正了解莫里斯其人。如果不去凯尔姆斯科特的周围走走,不去寻找那些启发了莫里斯的隐蔽教堂,不去看一眼那蜿蜒的河流和中世纪的谷仓,就很难理解凯尔姆斯科特对他意味着什么。如果不去追溯他在法国北部和冰岛的旅行,就不可能明白,这些他梦想着要回去的地方,如何影响了他的一生。

《美丽的伊索尔特》,也被称为《桂妮维亚王后》,莫里斯唯一现存的架上绘画,现藏于泰特美术馆。

莫里斯恋物,并对其背景、渊源知之甚详。甚至牛津大学的博德利图书馆,以及当时的南肯辛顿博物馆都认同、推崇他的判断。他深得维多利亚时代鉴赏家的真传,又与大多数鉴赏家不同——他同时还是制造者。莫里斯心怀狂热的信念,致力于复兴失落的手工技艺,探索领域涉及刺绣、彩色玻璃镶嵌、灯具、书法、纺织印染和立经挂毯。即使在他生命的最后几年,也在自己的凯尔姆斯科特出版社中忙于复兴手工印刷。莫里斯的旧物与他的故地一样,在我的资料中至关重要。我试着与莫里斯感同身受,如获物品主人的许可,我还会仔细地观察、抚摸、检视莫里斯所做的东西。与他人一样,我与莫里斯联结,向作为他杰出之作的壁纸、印花棉布,以及数量庞大的凯尔姆斯科特出版社的刊本致敬在遍寻他现存的手工艺品之后(我的笔记本上密密麻麻记满了上百次走访的细节),我认为莫里斯公司的彩色镶嵌玻璃窗是其巅峰之作。它继承发扬了拉斐尔前派的绘画,以生动的画面感、超越架上绘画的艺术性和极强的故事性,将信息传递给维多利亚时代众多目不识丁之人。

莫里斯讲话总是滔滔不绝,他言语的流利来自敏锐的感知力。状态好的日子,他能挥洒出一千行诗歌,而大多数专职作家能写一千字的散文就很欣慰了。他逝世后,他的次女梅为了表达对父亲的敬意,从他的作品中整理出了24卷作品集。如今,除作品集之外,很少有人会拜读他的其他著作。我不以为然。我不会强推《沃尔松格家的西格尔德》这部莫里斯本人的得意之作,它像过于冗长的赞美诗。沃尔松格家族的故事过于老套,《西格尔德》感觉就像旅途中的仓促之作,可能也真是如此(莫里斯经常在乘火车出差的途中,或在摇晃的伦敦公共马车座位上写诗)。反而是莫里斯早期的许多诗歌,值得现代读者去细读,比如《桂妮维亚的辩护》就以简练的文字,讲述了关于“暴力”和“失去”的故事。他90年代的大部分小说,都值得一读。写于1894年的《世界之外的森林》、1895年的《奇迹岛的水》,以及莫里斯去世前(1896年)写的《世界尽头的水井》,都是以奇怪的古体语言创作的虚构故事,可以看作早期的科幻小说。莫里斯的崇拜者詹姆斯·乔伊斯常把这些诗歌当作创作的灵感源泉。莫里斯的故事往往使用梦境叙事,兼具象征主义和超现实主义风格。鉴于这些小说和莫里斯本人一样具有现代启迪意义,我们非常有必要将其重新出版。

相关知识

威廉·莫里斯:有时像个理想主义的愤青,有时又是个沉迷幻想的中世纪骑士

回望食物的中世纪光环

《波莱罗》:当莫里斯遇到莫里斯

听我说,可以听我说,我有时懒惰,有时脆弱

托尔斯泰:人不是一个确定的常数,而是某种变化着的,有时堕落、有时向上的东

魔都怎么样|我与庞麦郎的距离,有时很远有时很近

2025-1-29JJ被私生跟到家门口,有时晚上22点来,有时还会按门铃

生日快乐 长风破浪会有时

花开有时,颓靡无声

命里有时终须有,命里无时莫强求

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49211

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44573

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40787

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36569

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32652

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29692

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25750

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21091

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20070

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19470