【新闻评论】中国音乐土壤上回响的小泽征尔

◆《日本华侨报》评论员 程千凡

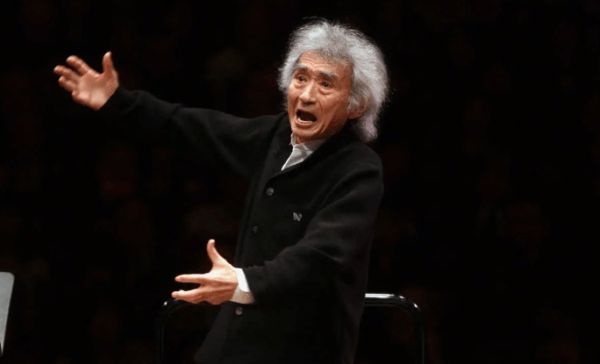

7月的北京,中山公园音乐堂在暮色中亮起灯光。离故宫不远的这片天地,曾经见证过无数历史的沧桑,而今却被一场纪念音乐会点亮。人们为的是缅怀那位早已走向世界,却始终心怀中国的指挥大师——小泽征尔。舞台中央,指挥台被空空地保留下来,这是弟子们对他的致敬:一个永远属于小泽的位置。

这场音乐会不仅仅是一场追思,更像是一种历史的回响。小泽征尔1935年出生于沈阳,童年在北京度过。他总说“我出生在中国”,这不仅是生理意义上的记忆,更是一种精神认同。他对这片土地的感情,并不因国界而减弱。或许正因如此,他在1978年第一次访华时,听到《二泉映月》而潸然泪下。他明白,那种从土地深处、从民族心灵深处涌出的旋律,和他指挥过的贝多芬、布拉姆斯一样,具有穿越时空的力量。

在中国的音乐史上,1978年是一个节点。那个时代结束,封闭的国门逐渐打开,小泽征尔应邀指挥中央乐团。那是许多中国音乐人第一次近距离看到世界级的指挥家。圆号演奏家韩小明的回忆尤其动人:正是因为小泽的发现,他才获得了赴美深造的机会,从此改变了一生的轨迹。这不仅是个人命运的转折,更是整个时代的缩影。小泽征尔仿佛成了一座桥梁,把中国音乐人引向世界,也把世界的艺术视野带回中国。

桥梁的价值在于连接,而非占有。小泽征尔并没有把自己的名声当作资本,而是把大量精力投入到年轻一代的培养。自2000年创办“小泽征尔音乐塾”以来,他在中国教授的学生超过200人。这些学生如今散布在各大乐团,有的已经成为独当一面的指挥家和教育者。他们在此次纪念音乐会上再度汇聚,用仅仅9小时的排练,演绎出高水准的合奏。陈琳说,这是因为“大家头脑中还留有当年排练的细节”。换句话说,小泽已经把一种音乐的标准和一种合作的精神,深深刻进了他们的心里。

如果说小泽征尔之于中国音乐的意义,仅仅是技术上的提升,那未免太狭隘。他的影响在更深的层面:让中国音乐走向世界,也让世界音乐在中国找到共鸣。那天的曲目选择颇有意味:贝多芬的《第十六弦乐四重奏》、二胡名曲《二泉映月》的弦乐版,以及贝多芬的《第七交响曲》。这三首曲子各自有不同的历史脉络,但又通过小泽的经历和弟子的记忆,被编织到同一条叙事中。

空置的指挥台,是缅怀;《二泉映月》的改编,是融合;而《第七交响曲》则是延续——它曾在“小泽征尔音乐塾”的中国公演上响起,如今又被再次奏响。这不再只是“演奏一首曲子”,而是把小泽的生命轨迹、艺术理念和中国音乐发展的进程叠合在一起,奏成了一首跨越国界的乐章。

当人们说“小泽征尔在中国播下的种子正在开花结果”,这并非虚言。他的播种是一种姿态——相信音乐教育的力量,相信年轻一代的可能性,相信跨文化交流的价值。播种需要耐心,也需要信任。小泽征尔显然具备这种胸怀。

小泽征尔并非偶然与中国发生联系,而是自觉地把中国看作自己的文化根基之一。正因如此,他在晚年仍然不厌其烦地提起“我出生于中国”,并把教授中国学生视为一件理所当然的事。种子之所以能够生根,是因为他从未把中国当作外来土地,而是把这里当作自己的一部分。

如今,当那些昔日学生们站上舞台,演奏出充满自信的旋律时,我们看到的不仅是音乐的回响,更是文化的回响:小泽征尔用他的一生证明,音乐可以超越国界,情感可以超越语言,教育可以超越世代。

音乐会结束时,观众起立鼓掌,经久不息。那一刻,人们可能并未意识到,眼前的场景本身就是小泽征尔留下的最好遗产:一群中国音乐家,因他而聚首,因他而精进,因他而走向世界。

小泽征尔已经离开,但他留下的并不是空洞的怀念,而是一个清晰的方向:让艺术成为沟通的桥梁,让教育成为成长的基石,让音乐成为跨越国界的语言。

或许有一天,这些曾受他影响的中国音乐家们,也会在年轻人身上播下新的种子。那时,花朵将继续开放,乐声将继续回响,而小泽征尔的名字,将化为一种精神,长久地留在中国音乐的沃土之上。

相关知识

著名指挥家小泽征尔去世

纪念|小泽征尔:像小孩一样可爱的老先生

日本指挥家小泽征尔去世

小泽征尔纪念音乐会在北京举行

“漫天飘落的花瓣,洒在春天的土壤上”

日本著名指挥家小泽征尔逝世 曾与中国结下深厚情缘

《中国音乐大典》全面梳理中国音乐历史文化脉络

日本著名指挥家小泽征尔去世,与中国有着不解之缘

娱乐新闻连连看 娱乐评论大赏 娱乐

呼唤中国音乐的“新风格”

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49211

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44573

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40787

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36569

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32652

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29692

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25750

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21091

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20070

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19470