“牵牛”“织女”遥相望

鲁 颖

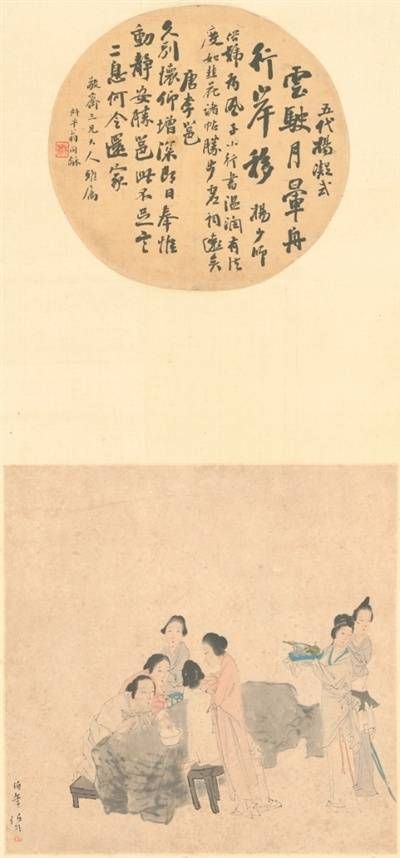

清任颐《乞巧图》。

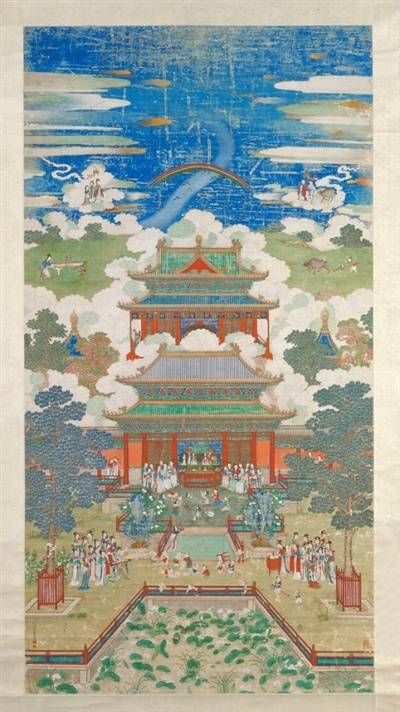

清姚文瀚《七夕图》。 故宫博物院供图

进入农历七月,有一个重要的传统节日——七夕节。在古代,节令关乎生产活动,是祭祀、农事、饮食和娱乐休闲的综合,亦是礼和乐的统一体。无论宫廷还是民间,姑娘们有在这一天乞巧的风俗,又叫“乞巧节”,又因节日的主要活动者是女性,亦称“女儿节”或“少女节”。

“牵牛”“织女”在上古时本是两个星座的命名,后来慢慢演化成家喻户晓的神话爱情故事。早在三四千年前《夏小正》中就有“七月初昏,织女正东乡(向)”的记录,七月的黄昏,织女星发出明亮的光华,高悬于夜空。《诗经•小雅》中就有了这个神话传说的雏形:“维天有汉,监亦有光。跛彼织女,终日七襄,虽则七襄,不成报章。睆彼牵牛,不以服箱。”

七夕节真正形成是在汉代,逐渐形成了“穿七孔针”“晒衣”“晒书”的习俗,到了魏晋南北朝,以瓜果祭牵牛、织女双星的风俗初步形成。《荆楚岁时记》载七月七“是夕,妇人结彩楼,穿七孔针,或以金、银、石为针,陈瓜果于庭中乞巧,有喜子网于瓜上,则以为符应”。喜子是一种红色长腿小蜘蛛,如果它结网在瓜果上,就会被认为得到织女的青睐。宋、元之际,七夕乞巧相当隆重,京城中还设有专卖乞巧物品的市场,世人称为乞巧市。明、清时期,七夕风俗愈盛,各地还呈现出不同的地域特色。

清代宫廷画家姚文瀚绘制的《七夕图》分绘七夕之夜天上与人间两个场景,画面上方,长空静谧,牛郎牵着老牛与驾乘祥云的织女遥相呼应,鹊桥相会。画面下方,则是人间女子们正在进行各种乞拜活动。

明、清以后,流行“丢针验巧”的游戏。在七月初六晚上,将碗盛满清水,放在廊檐下太阳能照到的地方,使水面晒出一层薄膜来。初七日中午,将针投入碗中,针便会浮在水面上。如果水下有花朵、鸟兽、云彩之影等,便是“巧”的象征。清代宫廷画家陈枚所绘《月曼清游图册之七月》和海派画家任颐所绘《乞巧图》分别描绘了宫廷与民间“丢针验巧”的情景。只见精心梳妆打扮的女子们围在盛满清水的瓷碗旁边,小心翼翼地向碗中投入绣花针,观者皆屏气凝神,希望好运降临。

清代宫廷,凡逢节令,都会上演节令戏,七夕这一天上演的应承戏主要有《七襄报章》《仕女乞巧》《银河鹊渡》《鹊桥密誓》等,故宫保存的戏本和戏衣,反映了当时演出的场景。一件香色绉绸缀绣花蝶纹牛郎衣,领口及下摆缀有丝线排穗,形如遮风避雨的蓑草,以显示牛郎穷苦人的身份;一件雪青缎绣平金喜字花蝶纹织女衣,绣有表现牛郎织女恩爱的纹样,华丽飘逸。

直到今日,七夕仍是一个富有浪漫色彩的节日,“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”的美好令人向往。

(作者为故宫博物院研究馆员)

《 人民日报 》( 2025年08月23日 08 版)

相关知识

七夕节的由来与习俗

萧放:鹊桥源起与七夕节俗的文化变迁

慕容璟眉林男织女耕的生活多美好啊…

钟振振|宋·贺铸词笺注(33)

夭柳红衣隔海相望,简直不要太虐

被春花焰的男织女耕硬控住了,刘学义吴谨言你们要不要这么会啊!

至亲离别只能远远相望,思念无声,却震耳欲聋

两两相望,唯余失望,如懿最后还是走了

孤寂中绘鸳鸯相望 原来是我自作多情 眼神戏

这就是爱! 隔空相望的眼神甜到多少

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49218

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44573

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40787

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36569

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32652

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29692

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25750

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21095

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20070

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19473