2025上海书展|陈尚君:唐诗文本与文献研究的十个层面

2025年上海书展期间,复旦大学文科特聘资深教授、中国唐代文学学会名誉会长陈尚君新著《唐诗文本与文献研究十讲》亮相上海展览中心第二活动区,此书是他在完成《唐五代诗全编》之后出版的第一部著作。一年前的8月15日,就在一墙之隔的中央大厅,陈尚君教授投注数十年心血完成的一千二百二十五卷《唐五代诗全编》首度面世,震动学界。编纂这样一部巨著涉及哪些关键问题呢?陈尚君教授与读者分享的“十讲”,也是其个人研究的十个主要面向。以下是陈尚君教授讲演全文,内容经主讲人审定。

很高兴今天下午和大家见面。这是我自去年《唐五代诗全编》出版后完成的第一部著作。写这本书,是想说明从一般性的唐诗阅读到对全部唐诗进行系统整理,其间过程有多么复杂,涉及哪些方面的问题。就像在座的许多年轻朋友,读一两首唐诗可能觉得很喜欢,但若要成为一个专业研究者,面临的问题就非常多且复杂,远不像读一首诗那样轻松愉快。但我还是很愿意和大家分享自己的一点心得。

首先,我要特别介绍一下复旦大学出版社的这个“十讲”系列。我印象中,这个系列已持续了十年左右,目前出版了四五十种。我这本书是其中第七辑最后一种,原因是我在编纂《唐五代诗全编》时耽搁了很久,但出版社始终没有放弃,希望我最终能完成此书。所以我稍加努力,才有了今天和大家见面的机会。

这本书的书名是“唐诗文本与文献研究十讲”。需要说明的是,它既非探讨唐诗的思想艺术,也未能涵盖全部的唐诗文献研究。原因在于后世对唐诗的大量阅读心得、分析、注释、评点(尤其是明清人独特的体会),本书并未包含。我的立场是回到唐代,尽可能利用第一手文献,全面展示唐诗的原始面貌。

大家知道,唐王朝从公元618年建国,到公元907年灭亡,历时289年。但自明代以后有一个习惯,将唐亡后的五代十国也算在“唐”的范围之内,称“闰唐”(因唐亡后有五代十国,就如同阴阳历之间有闰月,本月就是闰六月,明人借称五代十国为闰唐)。这样加起来,差不多跨越三个半世纪。我希望尽可能地为研究者提供最可靠的唐诗文本。

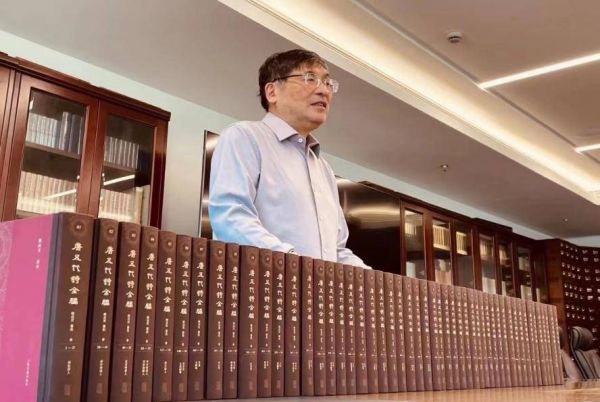

去年《唐五代诗全编》新书出版时,规模如此巨大,分量如此厚重。上面这张照片是我在出版社看到第一部样书时拍的,非常高兴。人生在世,能做一点有意义的事情,能完成这样一部大书并使之与读者相见,且它有望流传下去——它的生命可能比我的生命还长——这让我觉得非常幸运。

那么,编纂这样一部巨著涉及哪些关键问题呢?这就是我今天要和大家讲的“十讲”,也是我个人研究的十个主要面向。我在本书前言中已作了概述。今天时间相对充裕,我争取在半小时内概括完这十个方面的核心内容。

首先,是《唐五代诗全编》取代清代所编《全唐诗》的价值。清代的《全唐诗》是如何完成的呢?它主要依据了更早的文本基础:明末胡震亨的《唐音统签》和清初季振宜的《唐诗》。这两部书现在都保存着。我们知道康熙年间在扬州开馆修《全唐诗》,主要就是依据这两部书。那么,该如何评价它们?我在书中有几篇短文专门讨论:一篇是为《唐音统签》写的提要(为《续修四库全书提要》所写),说明其编纂方向、成就与局限,以及它在《全唐诗》编纂中的参考作用;另一篇是为《中国大百科全书》第二、第三版所撰条文,即《〈全唐诗〉〈全五代诗〉述要》,评述《全唐诗》的成就、文本来源、存在的问题及如何利用。此外,《全唐诗》完成后还有一部《全五代诗》,我个人评价不高,书中也有一小段评述。

在近两百年中,唐诗的补遗辑佚工作取得不少进展。其始于日本学者市河世宁(号宽斋)的《全唐诗逸》(其五世孙加以补正),以及大家熟悉的王重民、孙望、童养年等学者都做了大量工作。我在1992年中华书局出版的《全唐诗补编》中,对唐诗补遗增加六千多首。书中收录了一篇该书面世三十年后(即我获华东师范大学思勉学术原创奖时)写的个人学术汇报文章,可以看到这三十年间文献变动之快、研究条件改善之大,是以前难以想象的。最后收入的是我为《复旦学报》写的《唐五代诗全编》简介,旨在说明:此书规模太大,普通读者难以通读,虽然学者们多有肯定,但其得失我最清楚。相对客观的评述即在此文中。这是我今天讲的第一部分——关于《全唐诗》的整理与超越。

第二部分是关于“别集”的研究。什么是“别集”?即古人个人的文集,一个人的作品被收录到一部书中,包括赋、诗、文、墓志等各体诗文。别集保存下来的唐诗约占全部唐诗的三分之二左右,因此别集研究是做好全唐诗整理的关键。我要特别说明的是:我们现在能看到无数唐人别集,一般爱好者拿到什么就读什么。但对我这样的专业研究者而言,必须探究这些集子流传下来是否保留了作者原貌,它们在流传过程中经历了怎样的变动,能否接近其写作的最原始状态。

因此,关于唐诗别集,我写了一篇《唐代别集的十种层次》。这是什么意思呢?我是想说明:原始的唐诗是在人际交往中写下的,现在我们看到的唐诗大多经过了一再的改写。是否存在保存下来的最原始文本?有,但极少,以我的眼光能辨识出来。第二个层次是作者自己编定的诗集(如杜甫、白居易都做过),这已对最初写作有所改动(我有具体证据)。第三是作者委托朋友、家人编的集子,虽非作者亲改,但仍较接近原貌。此外还有北宋、南宋、明清时期编的集子。不同时期编定的集子流传下来,本身就是一部唐诗的“变形史”。因此,在我的研究中,对所引用的每一本书,都极其讲究其文本的原始性和可靠程度。

基于此,我特别重视宋刻本的价值。因为宋人离唐代较近,刻书态度严谨忠实,不太受商业利益驱动(不像后世为卖好价钱而随意改动)。所以我特别关注宋人刊刻的唐诗文本,用以纠正明清两代编录中随意改写的情况。

今天要讲的第二部分的核心,是指出唐人别集存在很多层级。虽然像陈伯海先生的《唐诗书目总录》罗列了众多书目,但从我的立场看,必须加以区分,认识到不同版本在传承中的差异,以及不同编纂者的处理方式,才能尽可能接近唐人诗歌的原貌。在这部分,我收录了几篇关于唐人文集的介绍和说明,如聂巧平点校整理《新刊校订集注杜诗》序、《朱庆余诗集》述要、《宋蜀刻本唐人集》序、河南大学齐文榜先生《唐别集考》序等。齐先生的书今年上半年刚出版,我为之作序,充分肯定其成就,供大家参考。这是第二部分。

第三部分是唐诗“总集”的研究。所谓总集,就是收录多人作品的集子,是古籍分类中的重要门类。唐人的总集,最重要的是“唐人选唐诗”(如《河岳英灵集》等)。此外还有几部最重要的——《文苑英华》《唐文粹》《乐府诗集》《万首唐人绝句》《唐诗品汇》以及大量唐诗类选本,这些都算总集。《全唐诗》也是总集,我把它单列出来。唐诗的选本在文本流传中最重要的作用是注意选择优秀作品,对唐诗流传影响巨大。但总集也有一个问题:编选者常按自己的立场选诗。如果忠实于原始文本,就照原样收录;如果觉得某诗写得不够好,就可能擅自改动。这种情况很常见,比如我们现在读李白的《静夜思》,你读到的版本不是李白的原文,而是明代李攀龙改动过的。李白原诗应该是“床前看月光”“举头望山月”,李攀龙将其中的“看月光”改成了“明月光”,后一句“望山月”改成“望明月”。这种改动后的诗句虽广为流传,却令我们深感遗憾。再如选本中最重要的《文苑英华》,收录近万首唐诗,成书于宋初,但其流传文本错讹甚多。我在工作中,对所有这些总集的文本都需要逐个加以鉴别和处理。因此,在研究总集方面,我查阅、收录了大量文本,如《乐府诗集》的各种宋本和明本,尽量参考今人的整理本和考证成果。但这个过程非常艰难,很难说完全无误。这是第三部分。

第四部分,我讲的是唐代诗人的生平研究。大家要理解,这是编纂一代总集的重要基础工作。首先要说明,像李白、杜甫这样的大家,生平研究已有清楚的框架,但两《唐书》中的李白、杜甫传记并不可靠。唐代有名诗人的生平已有无数论著研究,我在书中做了概括和改写。而对于无数没有那么大名气的诗人,则需要从文献中一一爬梳。我在《唐五代诗全编》中为近四千位诗人写了小传。其中约有三百人生平仍不清楚,上千人只能略知一二,能做到这一步已很不易。从去年到今年,我看到了三位唐代著名诗人的新出墓志。新见梁锽墓志,我认为很重要。梁锽有一首诗,传为李白所作,也传为唐玄宗所作。其内容是写木老人的,即《傀儡戏》,“刻木牵丝作老翁”,这位老翁,“须臾弄罢寂无事,还似人生一梦中”。在生平研究中,我也收录了四五篇文章,通过小的个案分析诗人生平。其中一篇是关于杜甫的(今年“五一”在成都杜甫草堂讲过),探讨杜甫为何离开成都(草堂生活安逸,风景优美)。这个问题我学生时代就思考过,现在仍有新的理解。文中分析杜甫《客堂》诗,指出他离开成都实因病重,有生命危险。他在夔州短暂停留,实在是病得太重,因病而栖泊于此。杜甫诗中诙谐地说“死为殊方鬼,头白免短促”,觉得自己可能死在三峡,但已五十多岁,头发白了,不算短命。另外还收录了几篇,比如考辨一位诗人在《全唐诗》中被分散成五人实为一人;再如《三英诗》几位作者的时代归属,存在跨代的情况,是五代人还是宋初人?我过去认识有误,现也借此机会向方家请教。这是第四部分。

第五和第六部分内容相关,我讲的是文本在流传中的歧互变动以及唐诗的流传、辨伪与辑佚。所谓“歧互变动”,是指一首唐诗从最初的文本演变为第二文本、第三文本的过程中产生的差异,以及这种差异是如何造成的。这部分第一篇就讲李白如何改写自己的诗歌,西方学者多认为是唐诗流传中有后人改动。我说不对,李白的很多诗是他自己改的。就像在座的每位朋友,你们的人生、家庭都有秘密,只有自己知道。李白一生也有很多秘密,只有他自己知道,但我在他的诗中读出来了,这得益于我读书较多。我也特别说明,很多诗有第二、第三甚至第四、第五个署名作者,一首诗出现在五个人名下,到底是谁的?这是流传中出现的讹误。这就像一个人犯罪有故意和无意之分,唐诗流传也是如此:有时是某人无意记错了;有时是名人不懂装懂,历史上很多名声大的人如苏东坡、黄山谷,特别喜欢这样。这里我虽稍有唐突古人之嫌,但他们的话影响很大,却未必有可靠证据。唐诗流传中出现的文本差异,我们称之为“互见”“误收”“传讹”“托名”。这几个词其实指不同情况:“互见”指一首诗收在两个到几个人名下;“误收”指此诗非彼诗,或因传抄致误……我告诉大家,很多脍炙人口的诗,其是否为唐诗、真相如何,可能永远不会有定论。我在此提醒大家注意这样几首诗:《清明》(“清明时节雨纷纷”)、《江南逢李龟年》(“最是江南好风景,落花时节又逢君”)、《赠李司空妓》(“司空见惯浑闲事,断尽苏州刺史肠”)、《戏赠杜甫》(“饭颗山头逢杜甫,顶戴笠子日卓午”,传为李白所作)。这些诗都是唐诗史上的存疑作品,其作者归属争议可能永无定论。我这话虽似有些绝对,但大家要知道我也是努力追寻真相的。这情况就好比二十多年前上海电视台有档节目叫“拷贝不走样”:一句话经过八个、十个人传递,最后变得面目全非。唐诗流传千载,错误甚多。好在有些可以定论,有些难以定论,有些还需留待后人。这是我们做唐诗研究中必须注意的现象。这是第五点(异文与讹误)。

第七部分我罗列了唐代女性与诗歌。至今我梳理了与女性有关的文献,写成超二十篇。我要说明:《全唐诗》中女性的诗歌传讹的很多,我曾有种感觉,明清人因女性诗好卖,有伪造女性诗的风气。可靠的女性诗人目前能确认的约110至120人,我不断有新的发现,对前人说法也有新的补充和说明。唐代女性诗其实写得很好,最著名的是四位:李季兰、薛涛、鱼玄机、花蕊夫人。她们每一位都有无数谜团待澄清。其中三位(李、鱼、花蕊)都死于非命,只有薛涛活到了七十多岁。薛涛名下最有名的即《十离诗》,我认为是元稹在浙东幕府下薛书记的作品。花蕊夫人的诗则涉及身份问题,到底是前蜀王建妃还是后蜀孟昶妃,以及现存诗作的真伪。这个问题在上世纪40年代开明书店成立二十周年时,浦江清先生有过精妙考证,结论是现存的花蕊夫人的诗歌是前蜀王建的妃子徐氏所作。我特别推荐大家去四川成都的永陵博物馆,它保存了民国时期的重要考古成果,在那里发现了前蜀王建陵墓,墓中有完整的棺椁,内容丰富,最难得的是保存了唐代人物的真人形象(即王建石像)。据我所知,唐代人物真人相貌能保存下来的可能只有两三位。另一个我推荐的是,大足石刻的北山第一窟中有唐末一位昌州刺史韦君靖的造像。而其他的真容可信度不高。这是第七点。

第八个方面是石刻文献与唐诗研究。石刻文献现在所见甚多。近二三十年,考古发掘收获丰硕,盗墓在中原等地也非常泛滥,各地文管部门对石刻调查也做了大量工作。我很早就提倡唐代石刻研究对文史研究的价值。我特别强调:唐代石刻与史书作品的编纂目的不同。石刻(墓志)就像我们现代人的墓志铭,唐代很有人死后都会认真制作墓志埋葬,记录行迹,请名家撰文、书写、刊刻,埋入墓中。而正史能立传的人极少。但人有生必有死,所以唐代墓志提供了唐代社会各阶层生活的丰富面相。正史中有传者男性占九成以上,女性不到十分之一;而墓志中男女比例相对均等。墓志为研究唐代家庭、婚姻、妇女及丧葬礼仪提供了重要线索。当然,从唐诗研究角度,我用石刻文献考订诗人生平,也纠正石刻文本本身的错误(如录文、释读),书中有很多好例子。这是第八部分。

第九个部分,我讲的是唐诗地域分布和“唐诗之路”研究。“唐诗之路”是三十多年前浙江一位业余学者竺岳兵先生提出的概念,指以浙东剡溪到天台山为代表的路线,是浙江重要的文化景观。此观点提出后,现已成为浙江文化发展的重点。我们唐诗研究的专业学者也支持这项工作,近年成立了唐诗之路研究会,在全国推动。我提过一个说法:人走过的路,路上留下了诗,有人、有诗、有路,就是唐诗之路的研究。书中收录了两篇相关文章。还有一个问题,我专为本书新写了一篇:《唐诗人占籍考》(增订本)。这涉及唐代诗人实际出生地或户籍所在地。说起来简单(如说李白生于碎叶,杜甫生于河南),但个案非常复杂。通读李白所有的诗,我可以肯定地说,李白自己都说不清家世。说李白是中亚碎叶人,重要证据是他自称“陇西布衣”或“本家陇西人”,但他又说“奔流咸秦”(指咸阳附近)。郭沫若曾认为“碎叶”繁体字与“咸秦”二字下半部分形近,这种考证实不可取。杜甫也有类似问题,我们现在说他是河南巩县人(现合并后为巩义市),但他家宅应在偃师。情况复杂,所以为几千位诗人归纳其出生地,是为唐代地域文学研究打基础,是非常复杂的工作,书中尝试做了简明表述。这是第九部分。

最后一部分(第十讲),我列举了唐诗文献研究的典范学者。我举了四位:第一位是岑仲勉先生,是中山大学与陈寅恪先生齐名的一位老辈学者。但是岑仲勉先生研究工作的影响力目前看来不如陈寅恪先生大。原因我说得很明白:陈寅恪是站高望远、意气浩然的大学者;岑仲勉先生则是勤奋耕耘、关注细节的学者。因为关注细节,他关注唐代所有常见文献中的疑问及其史料价值,并加以系统梳理。这种方法深刻影响了研究唐代文学的学者。第二位是傅璇琮先生(原中华书局总编辑)。傅先生的工作是把诗人置于唐代特定的社会环境中考察,受法国社会学派和丹纳艺术哲学理论影响很深,关注一流诗人,也关注二三流诗人,在唐诗中区分可靠文本,致力于还原唐代诗人生平的真实图景。第三位是湖南科技大学的陶敏先生。陶先生治学勤勉,精于考据。他实际开始研究的时间与我差不多,但年长我约十五岁。书中收录的是我在他去世当天写的悼念文章,彰显其贡献。还有一篇是关于台湾老辈学者杨承祖先生的。如果大家有兴趣了解我的治学之路和对前辈学者的评述,可以参考我在商务印书馆出的另一本书《出入高下穷烟霏:复旦内外的师长》,2022年春出版,正值疫情期间宣传不多,知道的人可能较少。

我自己觉得人生很幸运:经历过农场劳动的艰难和知青岁月,进入复旦大学后又赶上改革开放,有机会到境外大学访学交流,接触很多一流学者,也接触到现代科技手段,所以能有所进步,是多方学习的结果。昨晚我在友谊会堂参加活动,纪念我的老师朱东润先生的“陆游三书”(《陆游传》《陆游研究》《陆游选集》)。今天在这里讲我个人的工作,内心其实充满感恩。个人的进步是时代发展、学术传承以及个人努力共同作用的结果。

活动现场

问答环节

提问者一:陈老师好!我记得有人曾说,古籍整理的主要目标是形成一个所谓“最佳定本”。请问您是否同意这个观点?如果同意,您心目中“最佳定本”的具体标准是什么?另外,您在《唐五代诗全编》前言中提到对诸多唐诗别集做了版本研究。您认为在万曼先生《唐集叙录》之后,是否有学者对唐诗别集版本做过较好的系统研究(写出续录或提要)?或者这仍是个空缺,有待您来填补?

陈尚君:必须说明,唐诗文本的校对,我们努力做到最好,但很难达到100%不可动摇的“定本”。因为我们毕竟现在看到的材料有限。比如敦煌文献,去年《唐五代诗全编》出版后,有朋友给了我新出版的高清敦煌遗书图录,我在家里补校,纠正了一些错误。但是那些写卷字迹过于潦草,有些自然认不清。未来还可能有新材料发现,也可能有些问题永远无解。在我的工作中,我明确意识到许多问题尚存疑问。例如《全唐诗》中“互见”的诗有6800多首,我大约解决了6500首,给出结论,但还有两三百首仍在等待新证据,而这个新证据包括好的版本或看似不相干实则可以帮助得出结论的证据。

举个例子:钱起的诗里有三首诗与“章陵”有关(章怀太子陵)。前人有两种说法:岑仲勉先生认为是章怀太子陵;吴企明先生认为是唐文宗的陵墓,故非钱起诗。但三四年前,陕西某地出土了一方钱起撰文的墓志,署名处虽有残缺,但清晰可辨其为“前章怀太子令钱起撰……”,这为这三首诗确属钱起提供了有力证据。我一直在广泛关注这类证据。从剔除1%的讹误,到追求100%的完满,我努力向好的方向靠拢,但过程中总会有疑问存在。

自去年8月15日《唐五代诗全编》在此首发,一年来,凡有相关文献、可靠记录,我都在不断关注、校改、订正。毕竟个人所见有限。比如上海古籍出版社刚出的《辽宁省博物馆藏敦煌文献》,其中有四首诗是我以前未见过的;再如我一位读书很多的学生,在福建文管会早期刊物中,发现了福州考古出土的一方墓志,内有二十首完诗或残诗,我当时仅见两三处残句。新的补充会不断出现。我今年73岁,自觉精力尚可,希望自己能随时代进步,不断有机会修订自己的工作。我很客观地说,我不怕别人批评,批评是对我的鼓励和帮助。谢谢你。

提问者二:陈教授您好!我是一个学生家长,想听听您对青少年读唐诗有什么建议或叮嘱?

陈尚君:青少年读唐诗,我想还是应以选择优秀的选本为主。比如李白的诗、杜甫的诗,可以看一些学者的选本,像萧涤非先生的《杜甫诗选注》,王运熙先生领衔的《李白诗选》等,都很亲切明白,且经过严格编选。我特别要说明的是,古人的生活环境与我们不同,唐诗中也有一些内容未必适合青少年。所以青少年还是以读选本为宜。

至于专业研究领域,那是对什么样的问题都会涉及。但在唐诗的阅读中,我总觉得最重要的是,你们在读书时不仅要背诵,更要理解唐诗中最精彩的部分——它们表达了对生活的热爱、对生命的热爱、对感情的热爱、对前途的信心。即使李白和杜甫风格迥异:李白像一个阳光少年,生活虽有挫折,却从不丧失信心(当然他也有一些不良习惯,如服食丹药——这是当时的士林风气,不值得提倡,也不必让青少年过多关注)。李白的好处是很单纯,所见之物皆简单明媚,他善于把复杂情感用最明白畅达的方式表达出来,对自然山水的描摹是天才手笔。而杜甫则让我们看到人在任何困境下都不改变对生活的信心。杜甫是一位非常复杂的学者和诗人。他的诗我通读过十遍以上,可以告诉大家,杜甫诗不容易读懂,但它表达了一种强烈的社会责任感,以及对普天下劳苦民众的深切关怀和同情。杜甫有一点特别难能可贵(一位与我相熟的台湾学者也持此观点):他是一个不断追求诗歌进步的诗人。一个人写一首好诗不难,难的是终生写诗,绝不重复自己,不断设定新目标、挑战新难度,并达到很高成就。

对于青少年,读唐诗可以从最简单的《唐诗一百首》《唐诗三百首》开始,进而读一些名家选集,最终进入专业领域自然会有信心。同时,把唐诗作为业余爱好,也能极大地丰富心灵、提升境界。这就是我对大家的建议。

相关知识

2025上海书展|陈尚君:唐诗文本与文献研究的十个层面

汇聚四十余年唐诗研究成果 陈尚君《唐五代诗全编》即将问世

展现一种“活化”的唐诗生态,《唐五代诗全编》将于今年问世

最全的50册《唐五代诗全编》将于今年问世

《唐五代诗全编》三人谈:回到唐人的立场全面修订《全唐诗》

出版了《敦煌文献全集》的出版社,上海书展上还有啥好书?

中日韩专家齐聚为唐诗研究注入新活力,第二届东亚唐诗学国际学术研讨会上海举行

文献、文学与文明:中国文献文化史研究的新进展

周末上海书展人潮涌动!尚长荣说起小人书 梁永安谈“恋”与“爱”

唐诗如何焕发新活力?这场国际研讨会在上海举行

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49298

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44756

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40891

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36644

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32758

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29786

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25825

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21215

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20187

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19565