论黄康俊小说的东方海洋诗学 /汪恒南

༺๑【文学评论✍】๑༻

论黄康俊小说的东方海洋诗学:文明对话与哲学突围

——以《雪鱼》《鲨拜》等为中心的生态寓言与叙事革命

□汪恒南

导语:潮汐深处的文明密码

在人类与海洋的永恒对话中,文学始终是丈量文明深度的标尺。当西方海洋书写以《老人与海》的悲壮骨架支撑起“人海对抗”的认知范式,当中国传统文学将海洋简化为渔舟唱晚的田园背景,一种关乎文明突围的哲学真空正在形成。黄康俊以雷州岛为精神灯塔,用《雪鱼》《鲨拜》等四十余部小说构建起浩瀚的“南海叙事宇宙”,不仅填补了中国海洋文学的哲学缺位,更以东方智慧劈开全球生态书写的惊涛——这里没有康拉德笔下被殖民凝视污染的“黑暗之心”,亦非海明威式英雄主义的祭坛,而是一座用潮汐节律书写的生态启示录。他的笔触潜入深海三重维度:

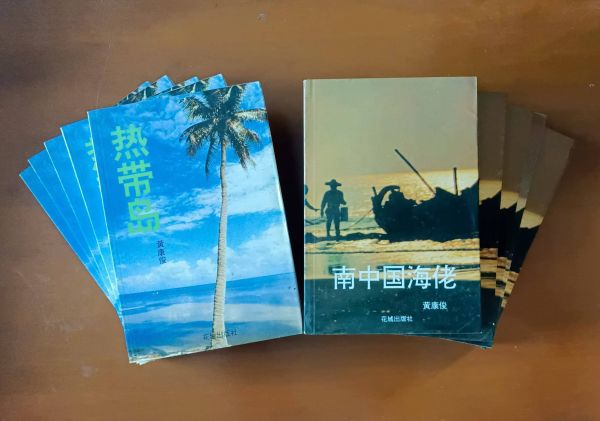

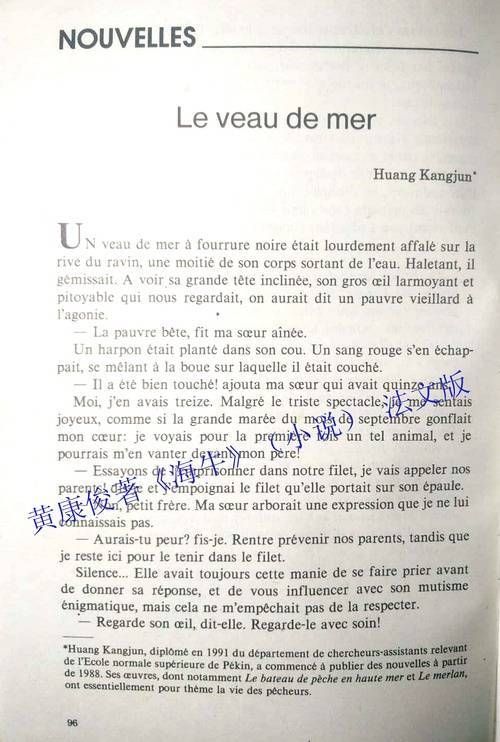

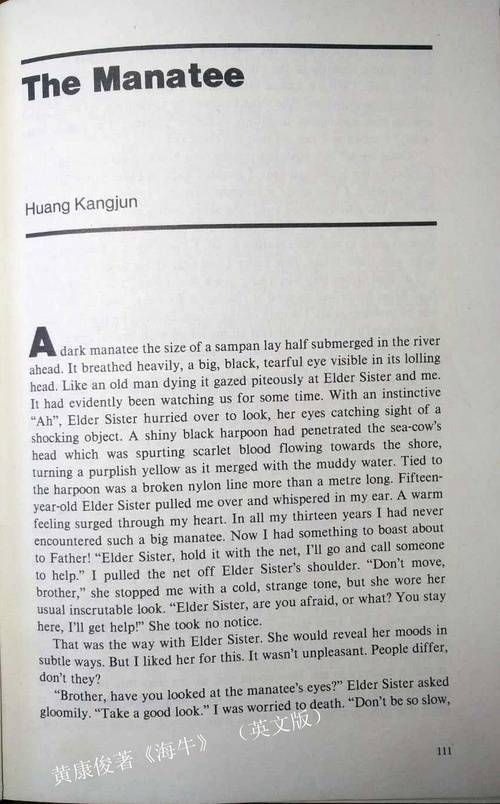

黄康俊 著《热带岛》(长篇小说)、《南中国海佬》(长篇小说)花城出版社1994年版

1.哲学维度。以“天人合一”为基座重塑人海伦理。鲨鱼化作“福禄寿爹”式的福星,接受珠民贝肉供奉(《鲨拜》);少年阿仔的蓝色额纹与潮汐共振最终化为人豚共生体(《雪鱼》),道家“身国同构”观在此升华为跨物种的生命诗学。

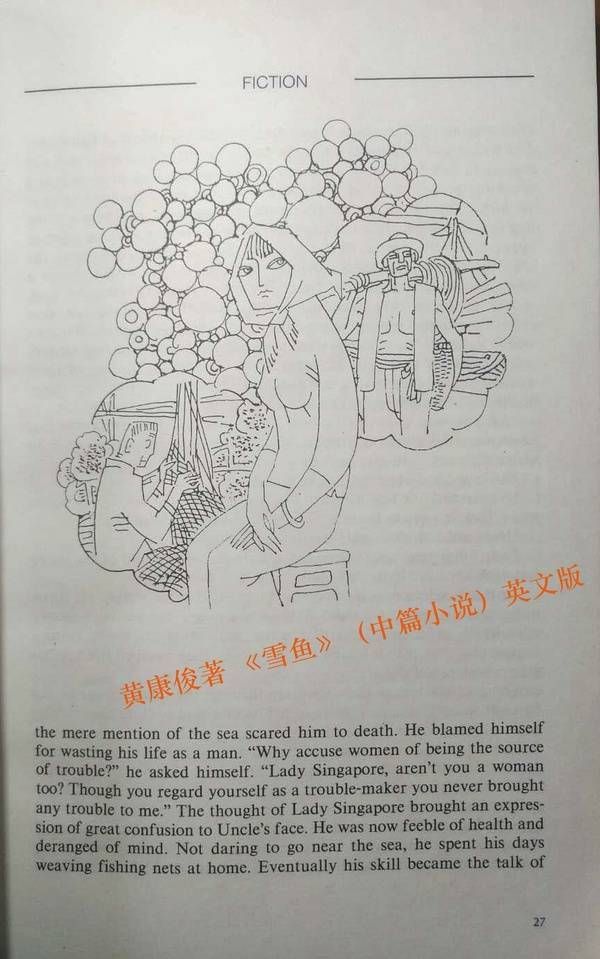

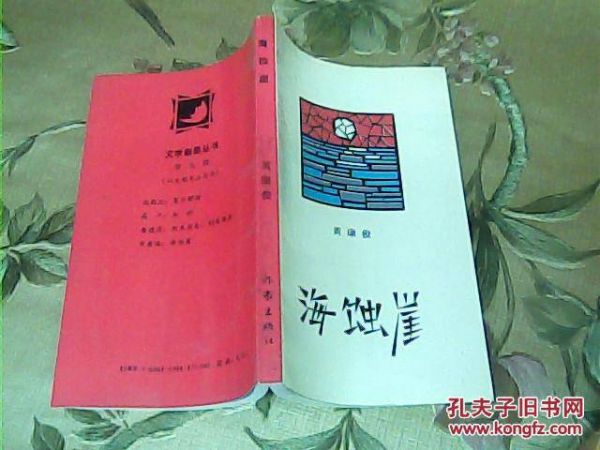

2.叙事维度。开创“咸水魔幻”美学体系。鼻梁缺失的老渔夫用嗅觉破解海洋密码(《海蚀崖》),雨水成为连接母体记忆的液态脐带(《雪鱼》),拉美魔幻现实主义在南海盐雾中淬炼出感官认知的革命。

3.时空维度。液态叙事瓦解现代性直线史观。鲨鱼祭仪随潮汐循环构建环形时间(《鲨拜》);海蚀崖岩纹镌刻千年风暴记忆(《海蚀崖》),地理空间由此蜕变为承载文明基因的活体档案。

黄康俊这场静默的文学远征,本质上是对人类中心主义的深海引爆。当GPS在《茫鱼》中失灵、军用声呐在《瓜头鲸》前失效,黄康俊用鼻图腾巫术与鲨鱼契约宣告:真正的救赎不在于征服海洋,而在于听懂潮汐深处那些被理性主义湮灭的文明低频——那正是东方献给这个生态危机时代最古老的智慧密钥。

一、世界海洋文学谱系中的中国缺席与黄康俊的坐标重构

1. 西方海洋文学的“人海对立”范式

西方海洋文学自启蒙时代以来,始终被一种根深蒂固的“人海对立”范式所主导。这一范式不仅塑造了西方对海洋的认知方式,也深刻影响了其全球殖民扩张的历史逻辑。约瑟夫·康拉德在《黑暗的心》中,将刚果河与海洋并置为“未知的深渊”,象征着非西方世界的“原始性”与“野蛮性”。海洋在此不仅是地理通道,更是帝国意志的延伸——船只成为文明的先锋,而波涛则成为被征服的沉默对象。这种叙事背后,是一种典型的殖民现代性逻辑:自然必须被命名、测量、控制,才能进入人类历史的合法性序列。海明威的《老人与海》虽以个体英雄的悲壮抗争赢得文学声誉,但其内核仍延续了这一对立结构。桑地亚哥与大马林鱼的搏斗,表面上是人类意志的胜利,实则是对自然生命力的单向消耗。他最终带回的仅是一副鱼骨,这具空壳既是胜利的象征,也是生态悲剧的隐喻——海洋生物的主体性被彻底抹除,只剩下供人类解读的“战利品”。更值得警惕的是,西方海洋书写常将海洋简化为“待书写的空白页”(tabula rasa),仿佛未被西方命名的海域便是无主之地,可供任意掠夺。这种认知不仅遮蔽了海洋自身的节律与意志,也否定了非人类生命体的能动性。在这样的文学传统中,鲸鱼、鲨鱼、海豚等生物从未真正“说话”,它们只是人类欲望的投射屏幕。而黄康俊的小说,正是在这一全球文学语境中,提出了根本性的质疑与颠覆。

2. 中国海洋文学的边缘化传统

相较西方海洋文学的强势叙事,中国文学中的海洋长期处于边缘地位。这一现象源于中华文明深厚的农耕根基。自《诗经》《楚辞》以降,山川河流多以“比兴”手法出现,服务于道德教化或政治隐喻,而海洋则因远离中原权力中心,难以进入主流话语体系。古代神话如“精卫填海”虽涉及海洋,却仍以复仇与执念为核心,强调人力对抗自然的悲剧性,而非建立一种共生关系。唐宋以后,尽管东南沿海已有发达的渔业与航海活动,但文学书写仍局限于“渔舟唱晚”式的田园牧歌,或将海洋作为仕途失意者的避世之所(如苏轼贬谪海南时的诗作)。进入20世纪,中国现代文学在民族救亡与阶级斗争的宏大叙事中,进一步将海洋工具化。所谓“革命渔歌”式作品,如某些描写渔民翻身做主的小说,虽具社会批判意义,却仍将海洋简化为生产资料与阶级斗争的舞台,忽视其生态复杂性与文化独特性。这种“去主体化”的书写模式,使得中国海洋文学长期缺乏哲学深度与美学独立性。即便在当代,多数涉海题材作品仍停留在风情画或生态警示层面,未能构建起系统的海洋诗学体系。正是在这一历史断裂处,黄康俊的写作显现出划时代的意义。

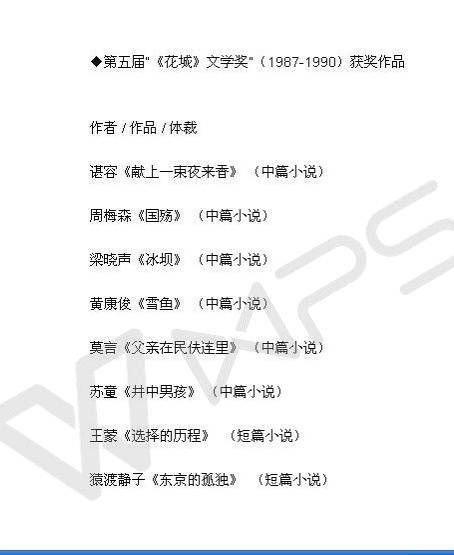

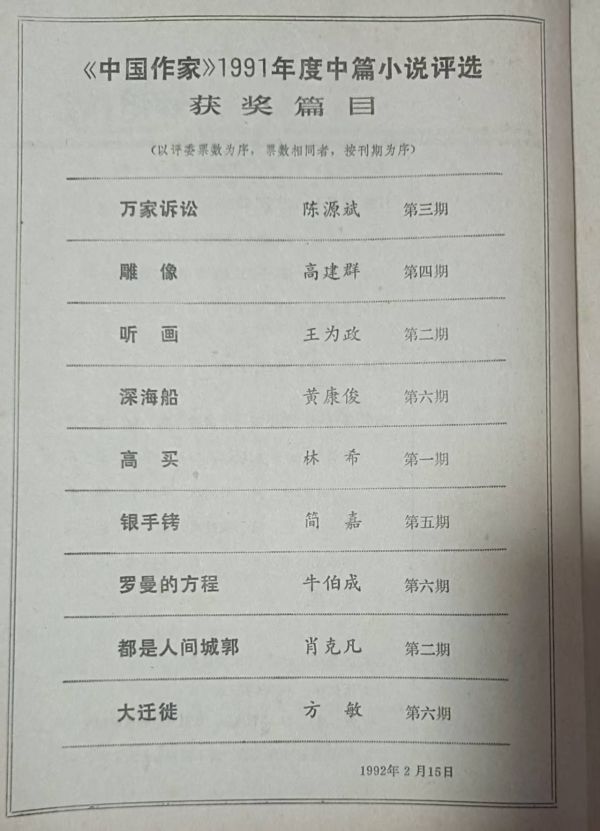

3. 黄康俊的破局:南海叙事的东方坐标

黄康俊以十余年持续创作,完成了中国当代文学中罕见的“南海渔民史诗”系列,包括《雪鱼》《鲨拜》《蓝岛》《鬼鳐·鬼海·鱼贼》《海蚀崖》《深海船》《两个太阳的海域》《海牛》《茫鱼》《靓仔鱼》《瓜头鲸》《七月水鼓岛》《在外婆岛那边》《蟹岛》《热带岛》《渔岛向晚》《南中国海佬》《老蟹头轶闻》《早知潮有信》《海葵号渔船》《蟹王》《海姑》《伢仔佬的海》《东北风海汛》《祖父与海》《驶出热带海》《海的诱惑》《三色海流》《潮汐》《潮泱》《潮涨》《红海榄,白海榄》等四十余部小说,构成了一个完整而深邃的海洋叙事宇宙。他的写作不再将海洋视为背景或象征,而是将其提升为具有意志、记忆与伦理的“行动者”。这一转变的地理基点是雷州岛——这片位于中国大陆最南端的火山岩地带,拥有独特的地质构造与海洋生态及另类的人文景观。黄康俊笔下的玄武岩礁石、潮间带生物、季风节律,不仅是自然景致,更是文化基因的载体。他将妈祖信仰、疍民巫术、海祭顺风、《更流簿》、渔民咸水歌谣等地方性风情与知识系统融入叙事,使海洋成为“活着的传统”。例如,在《鲨拜》中,鲨鱼不再只是凶猛掠食者,而是被尊称为“福禄寿爹”,珠民自觉举行“贝肉投喂”仪式,象征着人与海洋猛兽之间的神圣契约。这种仪式既是对殖民式“征服海洋”的彻底否定,也是一种重建生态伦理的尝试。通过将南海从“地理边缘”升华为“精神中心”,黄康俊不仅填补了岭南海洋文学的空白,更在全球文学坐标系中确立了一种全新的东方海洋诗学范式。他的小说不再是地方志式的记录,而是一场关于文明、生态与存在方式的哲学探险。

二、东方海洋诗学的三重内核:天人合一、魔幻共生与液态叙事

1. “天人合一”的哲学基座

黄康俊的海洋诗学,深深植根于中国传统哲学中的“天人合一”思想,但并非简单复古,而是通过文学想象实现了创造性转化。在《雪鱼》中,主人公阿仔自幼生活在海边,额头上有一块天然形成的蓝色印记,形如波纹。随着成长,他逐渐发现自己能与海水产生量子般的共振——每当潮汐变化,他的体温与心跳都会同步波动。这一设定并非纯粹幻想,而是对道家“身国同构”观的文学演绎:个体身体即微缩宇宙,海洋节律即生命律动。阿仔最终在一次风暴中化身“半人半鱼”或“海豚”的存在,既非完全人类,也非纯粹生物,而是一种跨物种的共生体。这种形象打破了西方人类中心主义的界限,呼应了庄子“天地与我并生,万物与我为一”的境界。而在《鲨拜》中,鲨鱼被赋予祖先般的神圣地位,渔民通过仪式性喂食维持与“海神”的互惠关系。这种“人鲨契约”不仅是一种生态智慧,更是一种伦理实践——它拒绝将自然视为资源库,转而承认非人类生命的主体性与尊严。黄康俊由此构建了一种“非对抗性”的人海关系,既不同于西方的征服逻辑,也超越了传统农耕文明中被动依附的生存模式。

2. 魔幻现实主义的本土转化

黄康俊并未照搬拉美魔幻现实主义的模式,而是将其与中国南方沿海的民间信仰与感官经验深度融合,创造出一种“咸水魔幻”风格。在《雪鱼》中,阿仔常在雨夜梦见自己漂浮于母体羊水中,而雨水则顺着屋檐流入海沟,形成一条“液态脐带”。这一意象将生理记忆、海洋起源与生命循环融为一体,构成“母体记忆的液态投射”。雨水不再是单纯的气象现象,而是连接个体与海洋的媒介。

“阿仔正跪在海榕树旁那片废墟上,仰起小蓝印的前额迎着哗哗大雨,放声咭咭大笑,他在和雨水嬉戏!他伸出长长的小手拼命去抓那雨条儿,好想要把它逮住,自然一次次落空,雨水总是悄然溜走;但他每张合一次小手,一定感受到雨水有一种妩媚动人的爱抚,让自己兴奋不已快乐无比,尽管是抓住一溜儿功夫。于是循环往复,无休无止,乐趣无边。他赤条条无牵挂,任由箭簇般雨条儿向自己飘洒亲吻,似乎感到自己嫩白的肌肤是被母亲纤细的手指轻轻地摩挲着,又像是被母亲温暖的嘴巴甜蜜地热吻着,皮层下正弹奏着一曲从母体里分离前的那种韵律,快乐迷蒙得让人忘乎所以。……啊,人与水同乐,水乳(人)交融,这赤条条无牵挂的小人儿,怎么看上去像极了一条快活的鱼。原来爱这么简单,快乐这么简单,爱上这没形没色的水,这么简单,爱上整个世界,其实也这么简单么……我们一时都惊呆了!”更令人震撼的,是《海蚀崖》中的“鼻图腾巫术”:老渔民崩鼻三叔天生缺失鼻梁,却因此发展出超常的嗅觉能力,能通过空气中盐分浓度、鱼腥气息的微妙变化,精准判断鱼汛方向与台风路径。这一设定挑战了现代科学依赖视觉与仪器的认知霸权,激活了被压抑的“野性思维”。在黄康俊笔下,嗅觉、触觉、听觉等感官不再是辅助工具,而是通向宇宙真理的门户。这种感官革命不仅丰富了叙事维度,也重新定义了“知识”的边界——地方性经验、身体记忆、民间智慧,皆可成为对抗技术理性的重要资源。

3. 液态叙事的时空革命

黄康俊的叙事结构本身即是一场对线性时间观的颠覆。在《鲨拜》中,全书以“鲨鱼祭仪”为轴心展开,而这一仪式随着潮汐周期重复,形成环形时间结构。过去、现在与未来在祭典中交融,渔民的口述史、祖先传说与当下危机彼此渗透,构成布罗代尔所言的“长时段”文明记忆。海蚀崖上的岩石纹路被描写为“人脸的年轮”,每一道裂痕都镌刻着一场风暴、一次海难或一次丰收。这种地理诗学将地貌视为活的历史档案,使空间本身成为叙事主体。此外,黄康俊大量使用液态意象组织情节:记忆如潮水般涨落,语言如泡沫般破碎重组,人物身份如海水般流动不定。在《茫鱼》中,主人公的记忆随洋流漂移,昨日之事今日已面目全非;而在《瓜头鲸》中,声呐探测器显示的“空白信号区”,恰恰是鲸群集体沉默的栖息地——科学无法捕捉的,正是生命最深的智慧。这种“液态叙事”不仅是形式创新,更是对现代性时间观的哲学反拨:历史不必是进步的直线,存在亦可如海水般循环、渗透、交融。

三、对比视野下的范式革新:超越西方与中国传统

维 度 | 西方/中国传统 | 黄康俊的东方诗学

----------|----------------------------------|--------------------------------|

人海关系 | 征服(康拉德)∕ 依附(渔村叙事)|共生(《雪鱼》的人豚共舞)|

认知范式 | 理性主义(航海技术) |野性思维(鼻观宇宙) |

生态伦理 | 人类中心主义 |非人类主体性(鲨鱼作为祖先|

此表揭示了黄康俊文学实践的革命性所在。他既拒绝西方以技术理性主导的海洋开发逻辑,也超越了中国传统中将海洋浪漫化或工具化的局限。在《雪鱼》中,阿仔与海豚共舞的场景极具象征意义:他们不借助船只或仪器,仅凭呼吸节奏与水流感应实现同步游动,宛如一场无言的仪式。这种“无中介”的交流,正是对“人类例外论”的彻底否定。而在认知层面,黄康俊提出“鼻观宇宙”的理念——通过嗅觉感知海洋的呼吸、鱼群的迁徙、气候的变迁,建立起一套与现代气象学平行的知识体系。这套体系不排斥科学,但坚持多元认知的共存。更重要的是,他赋予鲨鱼、鲸鱼、鳐鱼、跳鱼、鲍鱼、茫鱼、靓仔鱼、海牛、蟹、鲎等非人类生命以伦理地位,使其成为“生态议会”的成员。这种思想不仅呼应了当代生态哲学中的“多物种正义”(multispecies justice),也为全球生态危机提供了来自东方的解决方案。

四、文学史价值:三重范式革新与世界性意义

1. 地理诗学的本土重构

黄康俊成功将南中国海从“边缘海域”转化为“文明心脏”。在《鬼鳐·鬼海·鱼贼》中,疍民世代相传的占卜术——通过观察鳐鱼游动轨迹、海蜇群游动的沉浮来预测自然风暴变幻——被重新阐释为一种原始的生态预警系统。这些曾被斥为“迷信”的知识,在极端气候频发的今天显现出惊人预见力。黄康俊借此呼吁:地方性知识不应被现代科学轻易淘汰,而应作为多元认知体系的一部分予以尊重。他笔下的雷州岛,不再是地图上的一个小点,而是一个承载千年海洋智慧和人文体系的文化枢纽。

2. 敬畏叙事的哲学突围

《靓仔鱼》中一句“海里的鱼虾并不都是被你吃的”,看似朴素,实则蕴含深刻的伦理觉醒。它直接挑战了现代消费社会的“索取逻辑”,呼应列维纳斯“他者即神圣”的哲学命题——面对海洋生命,人类应持“面容伦理”,而非“占有欲望”。这种敬畏叙事,为中国生态文学注入了精神性维度。

3. 对现代性困境的回应

在《茫鱼》中,GPS导航在特定海域集体失灵,渔民被迫回归观星、辨潮、听浪的传统技艺。这一情节讽刺了技术万能论的虚妄。而在《瓜头鲸》中,军用声呐探测不到鲸群活动,因其已进化出“静默生存”策略——科学的“空白”恰是生命的智慧。黄康俊由此指出:真正的生态危机,不仅是环境破坏,更是认知方式的单一化。唯有重建多元感知与敬畏之心,人类才能走出现代性困境。

五、结语:潮汐深处的文明密码

黄康俊的东方海洋诗学,是一场静默而深远的文明对话。他以雷州岛为原点,通过“天人合一的哲学根基”、“魔幻共生的叙事实验”与“液态时空的感官革命”,实现了三重超越:对西方,以“互惠性赋魅”替代殖民创伤叙事;对中国,以“咸水语法”重写被农耕文明压抑的海洋记忆;对现代性,以鼻图腾、鲨鱼契约构建“生态议会”,提供“诗学救赎”的可能。其小说不仅是南海渔民的生存史诗,更在潮汐涨落间为全球生态批评注入了“道家式的东方智慧”——一种不征服、不掠夺、不割裂,而是倾听、共生、循环的生存哲学。在气候危机日益严峻的今天,这种文学不仅属于中国,更属于全人类。

(作者系北京大学文学博士)

相关知识

论黄康俊小说的东方海洋诗学 /汪恒南

黄康俊海洋小说创作浅论 /周雪峰

南方的海 ——黄康俊小说创作简论/文能

黄康俊《海姑》的海洋文学独特性与跨文化价值探析 /宋明宇

中国写海作家,北有邓刚,南有黄康俊 ——《南中国海的一叶孤舟》

广东有个黄康俊 文/陈国凯

从黄康俊《鲨拜》,看世界海洋文学视野下中国海洋文学的独特回响 /李斯

黄康俊诗词页:【沁园春·谒遂溪孔圣山】

【黄康俊诗词页】永遇乐·癸卯春日读辛弃疾

黄康俊:人在他乡心系家乡 文/李廷赋

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49218

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44573

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40787

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36569

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32652

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29692

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25750

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21095

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20070

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19473