刘亚伟作品【潘玉珂,一位不会哭泣的女人】

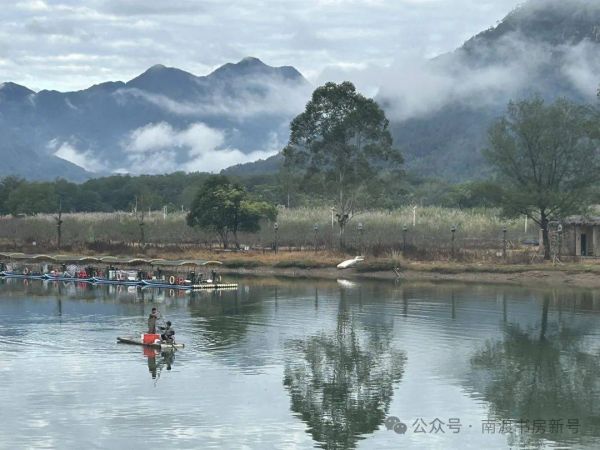

霍童溪风光 作者摄

【潘玉珂,一位不会哭泣的女人】

刘亚伟

去年11月收到一个邀请,去80公里外的另一个古镇霍童,参加了民国时期一位艺术家纪念馆的落成及作品讨论会。

是一位女艺术家,名字叫潘玉珂。她早年曾考入上海美术专科学校西洋画系,毕业后又转学国画,先后师从潘天寿和黄宾虹,后受聘为上海美专绘画研究所研究员。1945年曾在重庆举办个人书画展。

我来到此地住下已经六七年了,竟然不知道距离自己所居的双溪古镇80多公里外的地方有这么一位女艺术家,真是惭愧。

那天参观了潘玉珂先生的故居和艺术馆,观看了记载她生前生活和起居的一个纪录片,聆听了到会各位专家学者和艺术家的现场交流,回来又读了潘玉珂先生的一个传记《潘玉珂:画与未画的日子》,一种崇敬之情在心里油然而生。

潘玉珂一生中有几个大的转折点,仔细琢磨每次转折蕴含的意味,能给人许多启发和教益。我想把关注点放在这里。

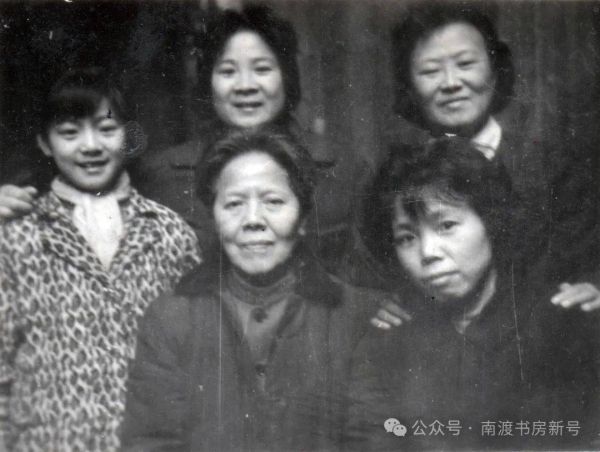

潘玉珂(后排右二)与家人合影(1929年)

第一个转折点是她16岁时。当地风俗,女孩16岁就到了谈婚论嫁的时候了。无论是在家里还是在外边,她耳朵里都能听到别人议论她婚嫁这个话题。她亲眼看着堂姐被逼嫁人,然后死去。她告诉自己,要赶紧做出选择,否则堂姐的遭遇就是她的命运。潘玉珂找到在福宁府当督学的堂兄,请他出面劝父母放自己去福州读书。如同预料的那样,任凭堂兄说破口舌,母亲死活不答应。潘玉珂转身跑到二楼货场拿了一瓶砒霜,站在母亲面前说:你让我去,以后年年我活着回来看你,你不让我去,我现在就喝了它。父母无奈只有让步。

这是她的自主选择,赢得了此后20多年自由自在追求自己的梦想,终于实现了成为一个艺术家的愿望。

与挚友王志渊摄于霍童匪劫之后(1930年 )

第二次是1947年回故乡给父母祝双寿,因为外界兵荒马乱和一系列家庭变故,一再耽搁,最后永远失去了外出的机会。她替亡父承担起了家长的全部责任,同时也戴上了地主和工商业主的帽子,成为受管制分子。这一次她没得选,只能接受历史和社会给定她的身份。

潘玉珂脱下长袍和鞋袜放下丹青之笔,拿起砍刀扛起锄头脚踩泥土下地上山干活,由一位被人景仰的艺术家回归一位村妇,每天出工,都要面对家乡人不同的表情和眼光,甚至议论、偏见和咒骂。

虽然如此,她还是在很有限的前提下,尽可能的做出了自己的选择。比如1951年,她送新婚就守寡的弟媳舍下不满两岁的女儿外出工作,一再嘱咐弟媳:以后无论多难,都永远不要再和潘家人联系。那种决绝的语气里,既有对弟媳的告诫,更有对自己未来命运的清醒认定和当仁不让的面对承担。

再比如对弟弟留下的四个孩子,她认定无论境况如何,所有的孩子都必须接受教育,读书是最好的出路。

当一个人没有任何选择空间的时候,他的行动就不叫选择。潘玉珂当年遭遇的情景就是这种别无选择的境况。面对一家七口人投向她的那种依赖的目光,她只能接受,而且必须接受。

不知道潘玉珂想过没有,自己回到一个农妇身份,相比她那些留在体制内的朋友,从某个角度看她也有幸运之处, 起码不用没完没了的认罪、检讨、表态、站队、拥护或相互间进行批判和斗争。

潘玉珂就学于上海美专(1929年)

第三次是1975年,在解除管制19年后,潘玉珂被摘掉地主分子的帽子,67岁,回归一个拥有正常生活的普通人,已垂垂老矣。

这应该是潘玉珂生活中的一件大事。但是在潘玉珂的日常生活中,我们基本上看不到这件事带来的影响和变化。心素如简,人淡如菊,也许是对此时的潘玉珂最恰当的评价。

潘玉珂16岁离家读书,40岁时永久地滞留于家乡,其间也是24年。前后这两个24年合起来几乎就是她的一生。与一般人相比,潘玉珂是幸运的,毕竟有过24年能够按照自由意愿选择自己想要的生活。

(潘玉珂(前排中)在宁德与家人合影(1982年 )

80岁之后的潘玉珂,发现自己似乎正重新被世人看见。南京艺术学院(前身为上海美专)来函邀请她出席80年校庆,她以沉默对之;宁德市举办纪念革命烈士蔡威牺牲五十周年报告会,希望她以一个曾经资助过蔡威烈士生前革命活动的老同志身份参加,她婉言谢绝;有热心人士建议她借上海美专校庆之时,纪念延安讲话之日举办自己的作品巡展,她以为“多一份吹捧,则增加我十分不安,乃至百分的麻烦”,因而决定已经准备好的画展顺延推迟一年,以避开敏感时间。

潘玉珂一位曾经的邻居回忆,潘玉珂为人谦和、慈祥,良善,邻里男女老少都叫她姑姐,邻里偶尔发生口角,潘玉珂总是劝架,调解。

1993年,时隔47年之后,潘玉珂的艺术展在宁德文化馆开幕,继而潘玉珂人生故事在宁德日报陆续刊出,当地人才知道身边这个不太爱说话,也不爱出门,出门也不与人搭讪的老妪,原来早在半个世纪前就已是书画双丰的艺术家,曾经是民国时期那个令人羡慕的艺术圈子里的一员。

潘玉珂在宁德自己的画室创作(1990年代)

潘玉珂人生中最后一次转折就是面对即将到来的死亡。

据《潘玉珂:画与未画的日子》这本传记记载,晚年的潘玉珂习惯靠在一把藤椅上,享受一个人的静谧时光。这几乎成为她生活常态。

几十年世事沧桑的洗涤冲刷,即便曾是高敏感的她,一切也已淡然。追过新潮,享过声名,也沦落为贱民,受过管制……千帆过往,喧嚣远去,落叶将尽……

她对前来探访的女作家赖灵珠说:唉,每天每天我总是这么靠在椅子上,从头到尾回想自己的一生,想着想着就双手紧紧地抱着头,对自己说:你哭出来吧,哭出来也许就不会这么痛苦了,可就是哭不出来。有时候我觉得自己死了,没有感觉了,就揪揪自己的脸颊,哎,又会感觉到疼,没有死……哎,你说,如果一个人能哭,那倒是好事哦?

潘玉珂一手拉扯大的侄女潘钧说,在她的记忆里,姑妈只流过一次泪,是祖母去世的时候。那是1962年8月9日,78岁的汤四维在54岁的女儿怀中静静死去。潘玉珂记得很清晰,那天宁德遭遇台风袭击,大暴雨,霍童溪水暴涨,“我的眼泪滴在母亲脸上,再从母亲脸上流淌到我的手臂上”。

赖灵珠对她说:我真希望自己能让你哭出来,真的!

潘玉珂听见这话,先是缓缓摇头;你?不会的,不会的……

继而喃喃:也许,也许有可能……

赖灵珠在书后创作手记里追问:哪里会有不哭泣的女人呢?

2005年9月24日,潘玉珂先生离开人世,享年97岁。

离世前一个月,她甚至没有再说一句话。

晚年的潘玉珂

我生于1953年,和潘先生中间隔着一代人。我常常想,我们这些生在新中国、长在红旗下的一代,与出生在民国,并在民国接受了完整教育的人,区别在哪里?

也许,他们曾有过另一种生活,因此他们拥有差异,可以比较,所以他们有选择。即便是选择沉默,不言,甚至不哭。

一群人呼喊着同一个口号,那不是声音,只是一种嘈杂的喧嚣。带着属于个人独特声调和感情的声音,才是真正的声音,包括一个人的沉默。

沉默,其实和声音一样实在。一个人的声音很微弱,一个人的沉默就更微弱了。但沉默毕竟显示了一种个性化的存在,在众口一词情境下,这种个体沉默就成了一种值得尊敬的存在。

她为什么不哭,甚至也不说,也许真的是无从说起。

是啊,说什么,该怎么说?

一个人只有摆脱了肉体上的不安全感和对匮乏的恐惧,之后才会进入某种精神性的生活状态,才会有写诗画画那种精神性追求。因此泯灭一个人精神性存在,让一个人自己放弃自己,只消做一件事:剥夺其财产私有权和个人选择权。

潘玉珂亲眼看着自己曾被自己放弃。

真个是叹人生何苦,只教人寄生此处!

2024年6月5日于闽东双溪古镇

此文2024年发表于《老照片》第157期

【 刘亚伟,笔名亚子,号南渡山人。鲁迅文学院暨北京师范大学文艺学、文学创作研究生班毕业。原籍山东曲阜,下乡插过队,入伍当过兵,长期从事新闻工作。著有《孔府大劫难》(另名《1966阙里纪事》)历史文化随笔《远去的历史场景》儿童教育专著《少儿科普三字经》(被教育部列入全国中小学阅读指导目录)《孩子可以说不》,以及《我是一个兵》《五十年谋杀》《拾麦女》《报社》《吉他手》等长中短篇小说多种等。】

相关知识

刘亚伟作品【潘玉珂,一位不会哭泣的女人】

闽籍书画名家抢救工程之“潘玉珂书画作品展”福州开幕

刘亚伟作品:有信仰的自由

刘亚伟《为什么说人命关天》

刘亚伟:放过人性,才算清醒

两种利己:精致的与粗鄙的 /刘亚伟

刘大锤说黄晓明叶珂婚礼不会大办,可能只是是亲属们小范围举办下…

雄鹰般的女人夜半哭泣,泪如雨下……

杨采薇说绝对不会和潘樾分开 潘杨之情始终如一,彼此信任不改!

透过有窗户的画室看到潘玉良们想活出的人生

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49218

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44573

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40787

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36569

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32652

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29692

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25750

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21095

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20070

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19473