陈子善 | 陈蝶衣与四十年代上海文学

陈蝶衣(1909—2007)是近代著名报人、作家,也是蜚声乐坛的词作家。近日,《陈蝶衣文集》(第一辑)整理出版(上海人民出版社,2025)。华东师范大学中文系教授陈子善在中国近现代新闻出版博物馆介绍了这位海派文人与四十年代上海文学的丰富关联,以及他在其中起到的作用。

1940年代的上海经历了三个时期,即孤岛时期、沦陷时期,以及抗战胜利后到上海解放三个不同的时期。陈蝶衣作为一个文学家,一个文学编辑,后来又成为一个著名的歌词作家,他在其间经历了哪些事,发挥了哪些作用?我从三个方面来介绍。

第一,主编《万象》和《春秋》,这两份杂志都是当时非常有影响的文学刊物,尤其是《万象》,具有将新文学与通俗文学并举的开拓之功。第二,在这一时期,他同时在不断写作,发表各种各样有特色的作品。第三,他的新拓展,即歌词创作,这直接影响到他去香港以后的发展。

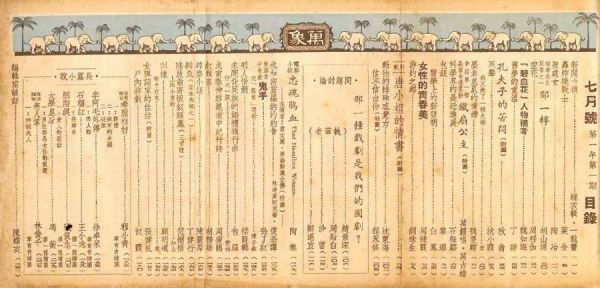

《万象》创刊号目录 图片来源:中国近现代新闻出版博物馆网站

主编《万象》《春秋》,促进新文学与通俗文学合流

近代尤其是五四新文学运动以来,文学形成了两股潮流,一是新文学,一是所谓旧文学、通俗文学,或又称鸳鸯蝴蝶派文学。新文学不断批评旧文学和通俗文学,通俗文学则很少公开、直接地回击,但却始终存在,而且也在发展,这是一个非常有趣的现象。

就我现在所看到的材料,这两股潮流何时合流,有一个标志。1936年10月,上海乃至全国非常重要的文学杂志《文学》第七卷第九号刊登了《文艺界同人为团结御侮与言论自由宣言》,其中谈及:

我们是文学者,因此也主张全国文艺界同人应该不分新旧派别,为抗日救国而联合。在文学上,我们不强求其相同,但在抗日救国上,我们应团结一致以求行动之更有力。

签名者有21位,都是当时中国文坛的一流作家,有鲁迅、郭沫若、茅盾、郑振铎、陈望道、林语堂、丰子恺、巴金等,但更引人瞩目的是包天笑和周瘦鹃这两位通俗文学的代表人物。故而,可以把《宣言》看作是新文学跟通俗文学第一次联手,抵抗外来侵略,主张求同存异。不过,这份声明是言论上、态度上的,真正的通俗文学与新文学的进一步合作,在我看来就是《万象》的创刊。

1941年7月,孤岛上海出现了一种新的综合性文化月刊,不仅有文学,还有科技、日常生活等方面的内容。这便是陈蝶衣主编的《万象》,由平襟亚主持的中央书店发行。

《万象》第三年第五期封面

《春秋》创刊号封面

陈蝶衣当时32岁。他是江苏宜兴人,1914年跟着父亲来到上海,先在报馆里面做练习生,边练习边学习写作,很快就开窍了,并崭露头角,给当时很多通俗文学刊物,如《半月》《紫罗兰》《香草》等撰文。他16岁就开始自己编报。到了1941年,有了跟平襟亚的这一次合作。从《万象》创刊号开始,他每一期都会写一个非常认真、详细的编后记,题为“编辑室”,“编辑室”实际上就他一个人。在创刊号的“编辑室”里,他表示了这样的态度:

我们的编辑方针……第一,我们要想使读者看到一点言之有物的东西,因此将特别侧重于对新科学知识的介绍以及有时间性的各种记述。第二,我们将竭力使内容趋向广泛化,趣味化,避免单调和沉闷,例如有价值的电影和戏剧,以及家庭间或宴会间的小规模游戏方法……此外,关于学术上的研究(问题讨论之类)与隽永有味的短篇小说,当然也是我们的主要材料之一。

《万象》内容丰富,不拘一格。从创刊号上我们可以看到,不仅发表了通俗文学大家名家的作品,如周瘦鹃的旧体诗,徐卓呆、王小逸、张恨水、冯蘅的长篇连载,程小青翻译的外国侦探小说等等——这些本来就是陈蝶衣所拿手的;除此之外,他还发表了胡山源、周楞伽、丁谛、赵景深、周贻白等新文学作家的作品,这是让人没想到的。陈蝶衣打破了壁垒分明的界限,还发表了重要的左翼作家阿英(署名魏如晦)的文章《〈碧血花〉人物补考》。《碧血花》是阿英创作的一个南明历史剧,歌颂爱国主义,赞扬民族气节,实际上是暗含抵抗日本侵略之意的一个剧本。

新文学和通俗文学在同一个刊物上亮相,这是第一次。能够做到这一点,迈出这一步的就是陈蝶衣。创刊号大受欢迎,印了六次。《万象》一炮打红,在上海滩站住了脚。

此后,还有予且、谭正璧、钱今昔、文载道、文宗山、吕伯攸、施济美、朱曾汶等新文学界的作家翻译家,都开始在《万象》上亮相。当时《万象》还有一个专门给学生办的专栏。朱曾汶那时候很年轻,他的文章第一次发表就是在《万象》的“学生文艺选”中,后来他成为著名的翻译家。

通俗文学里大家熟悉的范烟桥、孙了红、郑逸梅、唐大郎、周錬霞诸位,都给《万象》写稿。这时候也有不同的声音出来,说这个杂志好像趣味不高。所以到了1942年10月、11月,《万象》第二卷第四、第五期连续两期推出《通俗文学运动讨论专号》。陈蝶衣在专号上期发表了《通俗文学运动》,一万多字,大概是他在上海期间写的最长的一篇文章。八十多年过去,今天回看,这篇文章仍是一篇虎虎有生气的探讨通俗文学与新文学关系、探讨中国现代文学发展方向的力作。

文章从《万象》创刊一年多的历史说起,告诉我们:

(《万象》)拥有的读者不仅遍及于知识阶级层,同时在街头的贩夫走卒们手里,也常常可以发现《万象》的踪迹,这可以证明《万象》在目下,已经成为大众化的读物。

当时虽然战火纷飞,仍然有《万象》这样的杂志“以点缀安慰急遽慌乱的人生”,提供精神食粮。但是也“有人说《万象》是有闲阶级的消遣读物,甚至批评《万象》是迎合低级趣味的读物”,陈蝶衣明确表示,“这实在是莫大的冤诬”:

自从五四时代胡适之先生提倡新文学运动以后,中国文学遂有了新和旧的分别,新文学继承西洋各派的文艺思潮,旧文学则继承中国古代文学的传统。虽然新文学家也尽有许多在研究旧文学,填写旧诗词,旧文学家也有许多转变成新文学家的,但新旧文学双方壁垒的森严,却是无可否认的事实。尽管有人说“思想是有新旧的,文学是没有新旧的”,但是他却不能不承认新旧文学壁垒的对立,而且这现象直到现在,也还没有消灭。

陈蝶衣的分析很客观,当时确实新旧文学壁垒很分明,而他同时也指出旧文学家中也有转变为新文学家的,如施蛰存、张天翼、戴望舒;也有很多新文学家以前是写小说写新诗的,后来也都写旧体诗了,举不胜举。所以陈蝶衣说一般人区分新旧的见解有三种:

第一种是以写作的工具文言和白话来分新旧的,第二种是以个人和派别来分新旧的,第三种是以表现的形式来分新旧的。其实这三种分法都是皮相之谈,都不大正确。

他强调无论是旧文学还是新文学都各有它们的优缺点。他举例《三国演义》《水浒传》《红楼梦》都属于旧文学的范围,但其文笔的通俗、描写的生动,以及拥有读者数量的众多,则远非新文学作品所能及。另外,他说新文学的欧化体裁和倒装句法,也都是只有知识阶级能欣赏。但他对鲁迅、茅盾、巴金评价都很高,他后来还在文章里引用鲁迅的话,对鲁迅是很敬重的。他还进一步指出“通俗文学兼有新旧文学的优点,而又具备明白晓畅的特质,不但为人人所看得懂,而且足以沟通新旧文学双方的壁垒”。

根据他的这些论述,我们可以认为,陈蝶衣所主编的《万象》正是要大大倡导通俗文学,打破新旧文学之间的壁垒。这个努力不管结果怎么样,本身是值得肯定的。1943年4月陈蝶衣结束《万象》编务,7月柯灵接编《万象》。但陈蝶衣编杂志的兴趣并没有减弱。1943年8月,他又主编了一个新的杂志《春秋》,同样大受欢迎,创刊号出版后也重印,可以想象陈蝶衣作为一个文学编辑所能达到的水准。在编《春秋》期间,陈蝶衣又千方百计收集和邀请许多新文学名家的作品,他自己称之为“再出发的改革”,包括巴金、沈从文、何其芳、臧克家的文章都在《春秋》上亮相。抗战胜利后,沈从文继续给《春秋》写稿,李健吾、蹇先艾、罗洪等也都成为《春秋》作者,这是很难得的。

回看四十年代的上海,陈蝶衣编的《万象》是独树一帜的,因为他开创了新的方向,让新文学和通俗文学同时在一个刊物上亮相,某种意义上也可以说互相比试,看看读者能不能接受,会不会喜欢。这是陈蝶衣的一个很好的做法。

忠实记录海上文艺的专栏作家

陈蝶衣是《万象》《春秋》两个刊物的编者,于是他自己在各种报上开设的专栏,有一个内容是别人所没有的:他会不断评价他经手发表的作品,报道那些作者的动向。这种互相配合的处理方式,我在别的作家那里很少看到。这等于是即时报道,会让读者产生一种亲切感。陈蝶衣如果活在今天,肯定是微博微信的高手,肯定不断有新的帖子出来。他几乎每天都要写几个专栏,内容五花八门,涉及文学、电影、戏剧、绘画、社会日常生活、文坛交游和朋友趣事。这些专栏文章记录了十里洋场的五光十色。当时还有另一个小报作家唐大郎,两人都有自己独特的风格,各擅胜场。

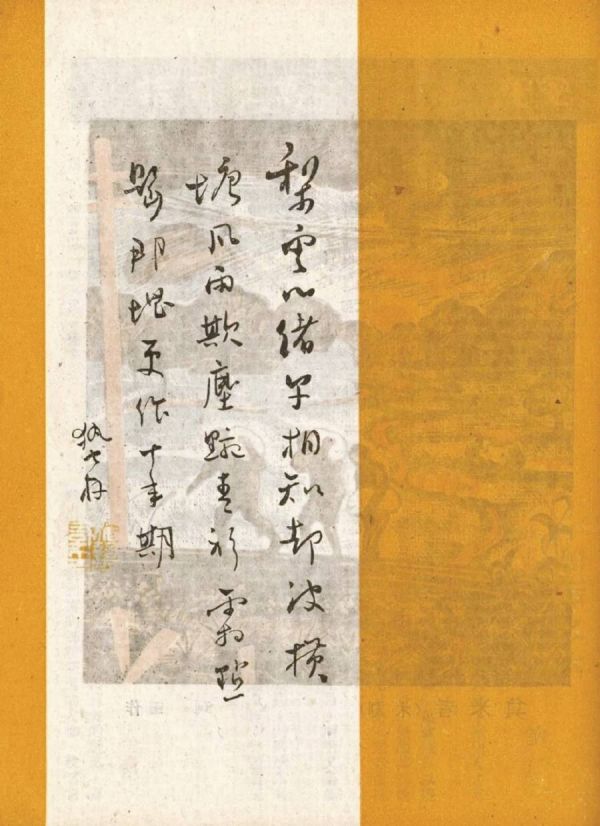

《万象》刊施蛰存诗歌手迹

与其他专栏作家有所区别的,是陈蝶衣对新文学作家作品的关心。如他一直在跟踪曹禺的话剧,写过好几篇关于《雷雨》的排演,还写过《看〈家〉》(1943年12月17日《大上海报》),一方面肯定曹禺对巴金小说的改编,同时也提出批评:

曹禺诸剧,无一不可取,独《家》之结构,乃勿能臻于美善,诚为憾事。

又进一步指出:

觉慧与鸣凤互相诉衷肠一场,恕我说句不客气的话:“完全是鸳鸯蝴蝶派的作风。”

陈蝶衣自己也被人家视为鸳鸯蝴蝶派,所以这句评论很有意思。他对鸳蝴派的态度,我们可以看他1944年4月19日在《力报》上发表的一篇《鸳蝴派之声明》:

下走非鄙薄鸳鸯蝴蝶派文字,特以世之批评家,往往采取一贯抹煞态度,以“鸳鸯蝴蝶派”之帽子,冠诸下走所辑刊物耳,真使人为之啼笑皆非。因之对于鸳蝴嫌疑,欲力求避免,期不复为高世高贤所笑。凡此情形,下走亦未尝“感慨系之”。下走雅篆中,且着“蝶”字,又乌能疾鸳鸯蝴蝶派如仇哉!

这个嬉笑怒骂,非常有趣。

陈蝶衣对新涌现的青年作家,都有所评论或介绍,常常在自己的专栏中先预告、推荐,以引起读者的注意。他在这一时期的专栏写作呈现了丰富多样的面貌,而这与他的文学编辑活动又密切相关,互相促进。

由《凤凰于飞》开启歌词创作新事业

陈蝶衣的歌词创作,是在四十年代的上海开始崭露头角的。

他在1944年6月25日《繁华报》上写过一篇文章,题为《梁乐音先生来晤》,提到方沛霖导演“谆谆相嘱,勉为其新作《凤凰于飞》作插曲”,引导他走上歌词创作的道路。7月9日,他在《社会日报》上发表了《电影插曲》。同一件事情的来龙去脉,他在不同的报纸上以不同的侧面来反映:

为《凤凰于飞》影片作插曲(此所谓插曲,盖指歌词而言,乐谱则别有他人制作也),全片插曲十一支,大致完成,自视无甚愜意者。而制谱之时,以必须配合声乐故,且不得不损及原词,于是吾作遂益复无可观。今日乃知虽然是靡靡之音的流行歌曲,亦正复不易为。以制作电影歌词著声于时者,迩年惟李隽青先生产量较丰,撰句亦颇能协于音律,此则所谓熟能生巧也。

由此可见他很谦虚,且在琢磨,写歌词要协于音律——不仅词要写得好,而且要跟音乐相配,而这些其实都是熟能生巧。他后来到香港又写了几千首歌词,成为一代歌词大家。

1944年8月17日,他又在《力报》上发表《〈凤凰于飞〉试曲记》:

《凤凰于飞》插曲十一支,词与谱先后完成。昨日上午在华影一厂试唱《云裳队》与《感谢词》两曲,由于这是我的处女作,在方沛霖、陈歌辛两位速驾之下,我也怀了一颗惴惴不安的心,踏进了丁香花园,作试曲时的旁听生。

事实上,《凤凰于飞》最后电影里出现的插曲只有八首,不是他文章里预告的十一首。八首插曲,谱曲者有四人,作词者就他一人独挑大梁。

1947至1948年,陈蝶衣还在《幸福世界》上发表了一组打油诗性质的旧体诗,总题叫《艺人百态图》,非常生动有趣。他写了很多人,有影星、歌星、画家,也写了作家,当中有新文学的,有通俗文学的。

他写老舍:

妙笔最能写诡奇,皋比坐拥亦名师。骆驼祥子登银幕,歆动世人定一时。

写徐訏:

灵和蜀柳想清标,闻写文章破寂寥。时下作家齐敛手,一编争诵风萧萧。

写丰子恺:

戒杀护生入画图,未殊七级建浮屠。年来只爱西湖好,湖畔结庐且隐居。

写张乐平:

舞场曾记共春宵,十二年前旧挚交。胜利归来犹契阔,闻从报上读三毛。

把四位的代表作《骆驼祥子》《风萧萧》《护生画集》和《三毛流浪记》都写进去了。

总之,陈蝶衣与四十年代的上海文学有着密切关系,他也在其中起到不可或缺的作用。这样能够兼顾新文学和通俗文学的人,在当时是不多的。陈蝶衣视野开阔,是非常出色的海派作家、编辑家。我们今天回顾他的多方面文学贡献,当会获得很多启示。

相关知识

陈子善 | 陈蝶衣与四十年代上海文学

创《万象》、词三千,海派文人陈蝶衣的传奇一生

陈子善|范泉先生与《文艺春秋》

文学家陈子善眼里,此人比肩鲁迅和张爱玲,还为其作了2本作品集

《陈西滢日记书信选集》:陈西滢后半生的足迹填补文学史空白

男人四十一枝花,唯有陈楚生

汇聚四十余年唐诗研究成果 陈尚君《唐五代诗全编》即将问世

历时五年编纂 《沈子善文集》《沈子善年谱》首发

陈楚生王栎鑫 白干文学 王栎鑫:“重来这件事我擅长”

昨天粉丝放了一段陈奥的视频,陈奥说这啥年代的,junji今天评论,是姐拍的

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44662

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21156

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20122

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19527