三个人的风云际会,展开了一场轰轰烈烈的思想革命——新文化运动

原创创作不易,感谢各位关注,咱们一起共同探讨吧!

1912年,清朝灭亡,中华民国宣告成立,标志着中国延续了两千余年的封建帝制走到了终结。然而,这一变革并不意味着中国社会迅速实现了现代化与民主化的转型。尽管王朝的统治不复存在,支撑着其存在的伦理体系却依然牢牢把控着社会,特别是程朱理学所形成的思想阴霾,依旧笼罩在中国的天空之上。父权思想和皇权意识的束缚,依然牢牢禁锢着大多数民众的思想。诸如女人裹小脚、烈女殉夫、三年守孝、父权家庭、女子无才便是德等旧道德观念,深深地烙印在了社会生活的各个角落,进一步加剧了新兴制度与传统伦理之间的深刻冲突。

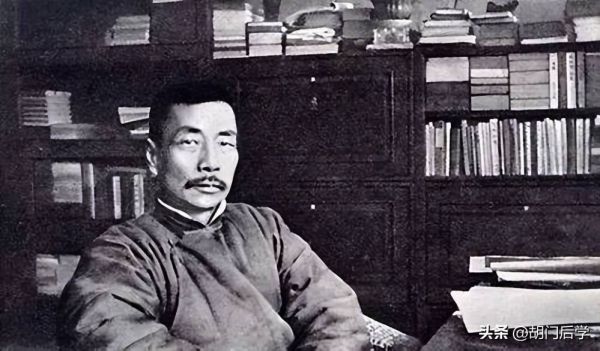

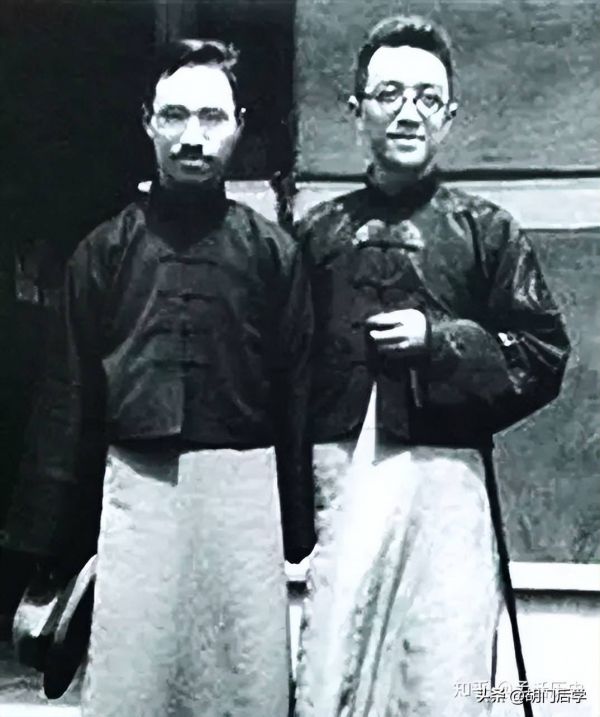

在这种背景下,一场深刻的文化变革呼之欲出,正是时代的迫切需求所推动。于是,这场变革最终如期而至。率先站出来的便是陈独秀。

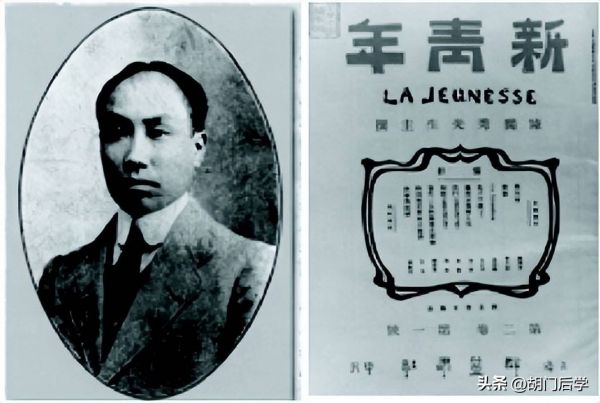

1915年9月,陈独秀在上海创办了《青年杂志》,开始广泛宣传民主和科学的理念,并大力倡导推翻陈旧的道德观念和文化传统。该杂志设立了专门的文艺板块,积极刊登西方文学作品,并介绍西方的文艺思潮。陈独秀亲自撰文,严厉批评中国的旧文学在形式上过于拘谨,内容上又脱离现实,无法反映社会的变迁和人们的需求。他号召与时俱进,推动文艺的革新。

这时,陈独秀无疑是旗帜的撑起者,然而他自己却并未立即找到突破的方向。由于当时他对文学的研究尚浅,尽管他意识到需要进行改革,但却无法准确把握问题的关键所在。结果,他的杂志依然刊载着一些过时且无甚实际意义的旧体诗,这些诗歌无法推动他所期望的文艺革命。

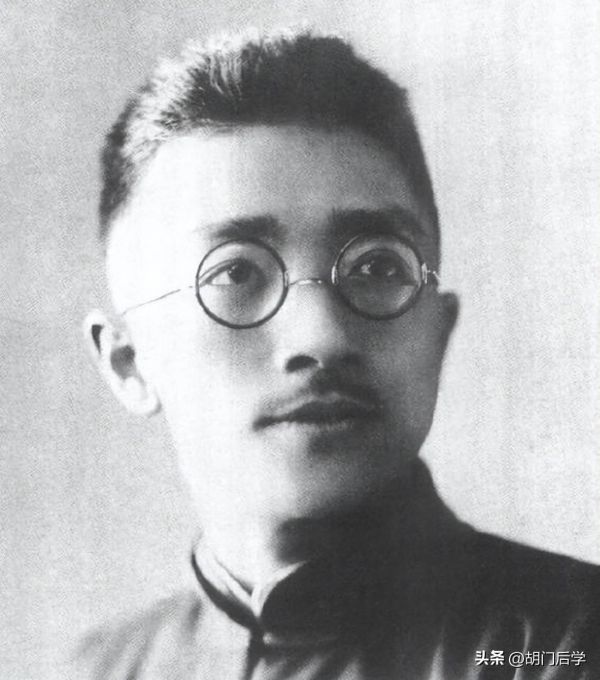

在这一关键时刻,第二位人物登场了——胡适。

胡适此时正远在美国哥伦比亚大学攻读哲学。他的成长背景与陈独秀有所不同,胡适来自一个传统家庭,年幼时就广泛阅读了古籍,尤其是许多明清时期的白话小说。在读中学时,他还曾阅读过林纾、梁启超等维新思想家的作品。正是这些白话书籍令他意识到,通俗易懂的白话文相比艰涩难懂的古文,更容易传达思想,让人理解明白。这种想法在胡适心中埋下了对中国文学未来的深刻思考。

在美国求学期间,胡适深思熟虑地探讨中国文字与文学的问题,并与其他留学生展开了深入的辩论与讨论。与此同时,他开始尝试用白话写诗,并将自己的诗作汇编成集,命名为《尝试集》。随着创作的深入,胡适逐渐总结出一套新文学的理论,提出了八项文学主张:

1. 不使用古典诗文中的典故。

2. 避免陈旧套话。

3. 不要求强制对仗。

4. 不排斥俗字俗语,主张白话文的使用。

5. 强调文法的重要性。

6. 反对无意义的空洞呻吟。

7. 不要盲目模仿古人。

8. 作品要有实质内容。

1916年10月,胡适通过信函将这八项主张传达给陈独秀,并首次提出了“文学革命”这一概念。当时,陈独秀虽然提出了文化革新的旗帜,但却始终未能找准前进的路径。收到胡适的信后,他恍若恍然大悟,终于意识到文学革新的核心在于推广白话文。

不久后,胡适再次整理思路,撰写了《文学改良刍议》寄给陈独秀。这次他不再使用“文学革命”这一激进的字眼,而选择了“改良”一词,这与他当时的温和态度和谨慎个性密切相关。他认为这项变革注定会遇到极大的阻力,因此用“改良”这一相对温和的提法来缓解社会的反对情绪,同时也是因为他自己对白话文的改革尚处于探索阶段,不能完全预见其最终的效果。

陈独秀在看到胡适的信后,虽然觉得其中的主张过于笼统,缺乏具体指导性,但还是受到启发,迅速表示认同。更进一步,他的态度比胡适更加激进,最终在1917年1月的《新青年》上正式发布了“文学革命”的口号。

这两人的通信,透露了文学改革过程中的不同观点与争论。胡适在1917年4月写信给陈独秀时,明确表达了自己的立场:“此事之是非,非一朝一夕所能定,亦非一二人所能定。甚愿国中人士能平心静气与吾辈同力研究此问题。讨论既熟,是非自明。”他认为,尽管已举起革命的旗帜,仍需广泛的讨论和更多的声音来推动改革。

然而,陈独秀则更加果断,他在回信中表示,自己对于文学改革的立场极为坚定,认为白话文应当成为文学改良的主流,其他的反对声音无法容忍。两人的不同看法,反映了这场文化革命中激烈的思想碰撞与争论。

然而,尽管陈独秀和胡适已将革命的旗帜竖起来,战斗依旧面临诸多挑战。那时,影响力仍然有限,仅依靠《新青年》一份杂志,仍然无法撼动传统思想的根基。正当此时,第三位关键人物的出现成为了推动文化运动的重要契机——蔡元培。

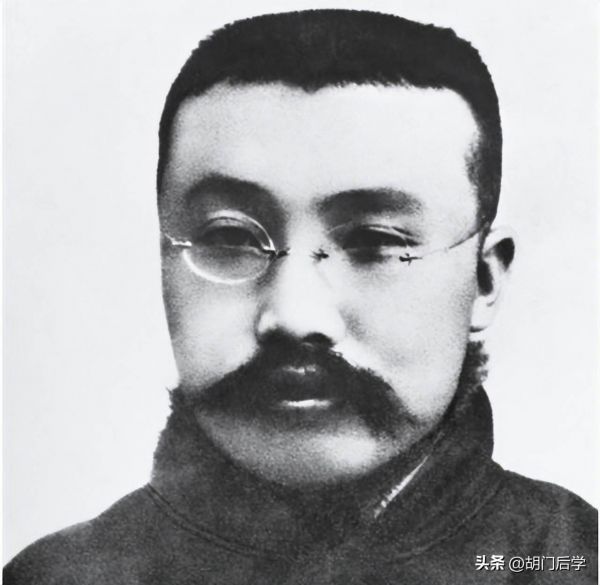

蔡元培,曾是清朝的进士,学识深厚,思想开明。他与陈独秀、胡适都存在交情,并且非常赞同他们的改革主张。1916年底,蔡元培回国担任北京大学校长,立志以北大为阵地进行思想与教育改革。他当时急需一位能带领文科进行改革的得力助手,而陈独秀正是他所需要的人物。

得知陈独秀的理念后,蔡元培不仅深为认同,还亲自前往上海,请求陈独秀出任北大的文科领导。陈独秀起初因忙于《新青年》事务而推辞,最终在蔡元培的不断邀请下,答应将《新青年》迁至北大出版。1917年1月,陈独秀正式入驻北大,成为该校改革的关键力量。胡适同年8月回国,任北大文科教授兼哲学研究所主任。刘半农等早期《新青年》的作者也纷纷加入了北大的队伍。

随着一批批思想界的精英如李大钊、钱玄同、鲁迅等陆续加入,这场文化运动的影响力逐渐扩展,最终形成了影响中国近现代历史进程的深远影响。这是一次思想的解放、文化的复兴,也是中国现代化道路上的重要一步。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除!

相关知识

轰轰烈烈爱一场,才算不虚此行

金庸武侠世界中, 虚竹大师与金轮法王展开了一场惊心动魄的对决, 金庸

少年无惧艰辛,深入西北民军,传播革命思想

乡村爱情幕后花絮中,刘能和赵四展开了一场武艺较量

一辈子的爱人,不是一场轰轰烈烈的爱情

春花焰第12集王爷与美美因误会而展开了一场甜蜜的追妻之旅…

“逼疯”挑战 在新片中,吴镇宇与许君聪展开了一场精彩纷呈的对决

今天与吴宣仪和许佳琪展开了一场较量,满屏的美颜真是让人目不暇接开心!

顾易中与张海沫在孤舟上的首次邂逅,展开了一场彼此间的救赎之旅

伍显儿与叶平安的对决在剧中,伍显儿和叶平安展开了一场激烈的较量

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49218

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44573

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40787

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36569

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32652

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29692

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25750

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21095

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20070

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19473