重游鲁迅的艺术世界

◎胡洪侠

2009年8月,我曾应邀赴上海参加《鲁迅的艺术世界》新书发布会,如今,彼时的新书已成旧书,可由此书引发的新知至今仍在不断刷新,故尚有一说之必要。那次聚会,与新书面世有重要关联的人都到了,我持书绕桌一周,请他们一一签名,一册“新书全流程联签本”于是诞生。海婴先生2011年不幸去世,这款联签本终成绝响。

专注于做相对完整的“大而全”画册

有趣的是,出版策划者当初邀请吴冠中、黄永玉、黄裳等先生为此书写序,三人不约而同都交了正式序文的“白卷”,却各自回了一封长短不一的信(吴冠中那封信还是谢绝写序的信),这些信于是都做了此书的“代序”。吴冠中在信中说,“鲁迅的艺术世界”这一命题他觉得“远远无力掌握,恐反失先生真貌,再三思之,难于为力,故迟复多日,终于败下阵来”。这也未必全是客套话,正如编纂此书的王锡荣所言,鲁迅先生逝世后六十年间,还没有一本书能做到“全面梳理鲁迅与艺术的关系,全面检视鲁迅的艺术活动,全面反映鲁迅艺术成果,全方位观察鲁迅深湛艺术眼光”。仅仅编纂一本图册,把鲁迅一生的艺术创作与收藏成果汇为一编,就已经很不容易。为这样一本书写序,自然就更“难于为力”。

以此视角观之,《鲁迅的艺术世界》称得上是一本发凡起例的书。它抛开那些论述“鲁迅与美术”的理论研究文字,专注于做相对完整的“大而全”画册,以求首次呈现鲁迅艺术创作、设计与收藏的整体面貌。黄裳先生的“代序”就说道:“过去较为冷落的鲁迅艺术思想研究方面,现在能有一部全面的、系统的、总结性的大书出现,真是一件文艺界的大事、盛事。”当然,以现在的标准来看,此书虽有“集大成”的追求,但尚不是如黄裳先生所说“先生在美术方面的制作……依原样精印复制的新本”。

不过对我而言,16年前翻阅此书,彼时的耳目一新之感至今犹存。鲁迅先生的手稿、书法、题签和他收藏编印的版画图籍虽然常见,但是他装帧的60余种书刊封面及部分草图,我却是在此书中首次完整观摩领略,鲁迅先生在我心目中“书籍装帧设计师”和“现代书籍艺术开创者”的地位从此奠定。16年后旧书重温,我所感慨、感念者,仍不离那一张张“书面”。尤其又读了一遍西野佳章《装订考》(中信,2018)之后,对鲁迅先生的“装订生涯”更多了几分新认识。

师承古籍却发出令人觉醒的新声

鲁迅从小爱书爱图爱画,1900年代留学日本,正赶上日本书籍装帧制作的黄金时代。在明治维新后期那样一种东洋、西洋与中土文化交融渐深、创新不断的气氛中浸泡了几年之后,他越发觉得中国出版业不仅书籍内容陈旧,而且书面形式呆板,急需起而变革之。十几年后他还在《当陶元庆君的绘画展览时》一文中感叹:“世界的时代思潮早已六面袭来,而自己还拘禁在三千年陈的桎梏里。于是觉醒,挣扎,反叛,要出而参与世界的事业——我要范围说得小一点:文艺之业。”

所以,鲁迅动手给自己的书做装帧,不是因为他立志要成为什么装帧家,而是觉得当时中国出版业书籍设计的现状,他实在看不下去:“过去所出的书,书面上或者找名人题字,或者采用铅字排印,这些都是老套,我想把它改一改,所以自己来设计了。”

彼时日本文艺书籍的出版,流行作家亲手装帧自己作品,甚至成了一个流派,和画家接受出版社或作者委托装帧书籍的一派分庭抗礼。写《装订考》的西野嘉章说,当时人们倾向于认为,“由最熟知内容的作者亲自装帧是最好的”。许多作家、译者出书时都愿意为书的包装绞尽脑汁。

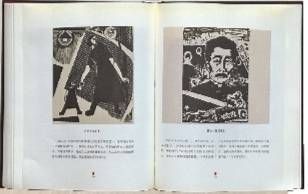

日本作家自行装帧自己作品的这一风气或许给了鲁迅亲自操刀书籍包装的启迪与信心,恰巧他在书籍形态变革与材料匹配方面又很有见解与匠心,于是1909年3月和7月兄弟二人在日本东京印行合译的《域外小说集》一、二册时,鲁迅不仅自己设计封面,选定封面用图与书名字体,还参与选择封面与正文用纸以及装订方式,更对正文排版、标点符号使用、注释文字安排都一一敲定(详见《域外小说集·略例》)。诸如此类的技术细节今天看来都已是常识,在当年的日本也不新鲜,但在1909年的中国出版界,每一项几乎都是破天荒之举:采用日本已常见的西式书籍装订法;文学作品第一次采用新式标点;中文图书第一次做毛边本;一本书内不同文章不再接排,而是另页另起;中文书籍封面第一次使用西方插图……

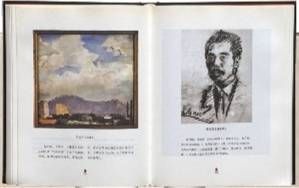

依次浏览《鲁迅的艺术世界》中的书刊设计作品即可明白:鲁迅先生深悉“汉字即图像”奥义,善用手写体与美术字为封面增色。《热风》《华盖集》《华盖集续编》《而已集》等十几种自著书的封面书名,鲁迅先生都自己手写,独树一帜。《呐喊》的封面美术字书名,王锡荣先生在书中评点说:“鲁迅只是对笔画作了简单的移位,就把汉字的象形功能转化成具有强烈视觉冲击力的设计元素。这个封面不遣一兵,却似有千军万马;它师承古籍,却发出令人觉醒的新声。”

每一本都要强调封面画及其作者

看鲁迅当年所写的图书广告,也可以很方便地观察他对书籍装帧尤其封面画是何等的重视。西野嘉章在《装订考》中也说,“(日本)当时的出版物上,作者与装帧师的名字大多并列在封面或书脊上;另外,有时出版广告还会用不小的篇幅,进一步说明封面插画、卷头插画、书中插画或是印制等信息。”

仅举一例:1926年7月未名社出版的《关于鲁迅及其著作》版权页后,有一篇题为《〈未名丛刊〉与〈乌合丛书〉》的文字,下署“鲁迅编”,内容全是书的广告,其中处处可见鲁迅对封面画及其作者的重视:

《故乡》:许钦文的短篇小说集。……陶元庆画封面。

《心的探险》:长虹的散文及诗集。……鲁迅选并画封面。

《飘渺的梦及其他》:向培良的短篇小说集,鲁迅选定,……司徒乔画封面。

《彷徨》:校印中。鲁迅的短篇小说集第二本。从一九二四至二五年的作品都在内,计十一篇。陶元庆画封面。

《苦闷的象征》:日本厨川白村作文艺论四篇,鲁迅译。插图四幅,作者照像一幅。陶元庆画封面。再版。

《出了象牙之塔》:日本厨川白村作关于文艺的论文及演说十二篇,是一部极能启发青年的神智的书。鲁迅译。插图四幅,又作者照像一幅。陶元庆画封面。

由此可知,那时候的大多数书籍,封面其实很少用封面画,更少见要署上封面画家的名字,也很少采用插图和作者画像。所以鲁迅写书籍广告几乎每一本都要强调封面画及其作者。这是他关注的重点,他想把它们变成卖点。

“刻倒了”三字到底是怎么个“倒”法

我此次重游“鲁迅的艺术世界”,倒是有一个新的“发现”:先生设计的书籍封面中,横排的书名是从右往左还是自左向右,大体可以1930年为分水岭:之前多自右往左,之后多自左向右。这似乎不是一个无足轻重的细节问题,惜专论不多。

《域外小说集》的书名已经开始从右至左横排了。这差不多是中国书籍装帧史上的开风气之作。竖写竖排,是中国延续两三千年的书写或印制传统,例外的场景不多,大都是从右往左读的横批、横额与横幅,书名则几乎毫无例外都是竖写于纸签之上,贴于手卷或封面、函套上方。封面上的书名之横写横排,也应是鲁迅从日本“拿来”。

据《装订考》,明治十年至十九年(1877-1886),是日本书籍装帧方式从日式走向西式的世代交替期,封面书名由直写变横排,首先从西洋翻译小说开始,明治十五年(1882)版川岛忠之助翻译的法国保罗·维尼尔著《虚无党·退治奇谈》,封面上的书名已经是双行自右至左横排于上方,字体是手写书法体。这可以看作是1909年《域外小说集》封面鲁迅用陈师增手写篆体右起横排的先声。由此我们亦可深知鲁迅的书籍艺术主张:经由日本或直接吸纳西方书籍装帧理念与艺术;尽最大力量提取并守护中国传统书写文明的精粹;寻找一切机会将二者融会贯通于书籍设计中。

《鲁迅的艺术世界》第190页,是《两地书》的封面。关于此书装帧,有一事我至今不解。鲁迅先生先给了出版社一个封面设计草图,校稿排出后,他正式画出了封面的样子。1933年3月31日他写信给李小峰说:“书面的样子今寄上,希完全照此样子,用炒米色纸绿字印,或淡绿纸黑字印。那三个字也刻得真坏(而且刻倒了),但是,由它去罢。”他之前曾写信让李小峰“觅店刻(两地书)三个扁体字……用于第一页及书面者”。

我所不解者,是这“刻倒了”三字究竟何意?是“那三个字”站立不住,“倒”在了地上,还是把字的排列顺序刻“倒”了?如果是前者,姑且不论。如果是后者,就有意思了。他是想横排的书名是从右至左排吗?看他以往为自己的书设计的封面,书名竖排者居多;倘是横排,则是自右向左者居多。鲁迅很看重《两地书》的出版,他希望书名自右往左排,也是大有道理的。可是看《两地书》封面设计草图,“两地书”三字又是从左至右排列的。所以,终于不知道这“刻倒了”三字到底是怎么个“倒”法。

相关知识

“鲁迅的艺术世界”亮相成都博物馆

“鲁迅的艺术世界”在成都开展 展现鲁迅“温和”一面

“鲁迅的艺术世界——北京鲁迅博物馆馆藏文物展”吸引民众观展

解锁文学巨匠的艺术之路 6月20日走进“鲁迅的艺术世界”

“鲁迅的艺术世界”展在江苏盐城开幕 百余件珍贵文物集中亮相

30秒|领略文化巨匠的跨界风采 “鲁迅的艺术世界”展览开启

鲁迅文化基金会代表团出访挪威“对话”易卜生 用“文化符号”链接世界

上海推出“环鲁迅公园”艺术公开课丰富文化生活

鲁迅把朋友写成了艺术

30秒|鲁迅为何偏爱版画?来这场展览看鲁迅推崇的版画作品

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49218

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44586

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40798

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36569

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32665

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29692

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25758

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21103

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20078

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19486