从“曹雪芹小道”看中国传统文化热:一条幽径、百年文脉

新华社北京5月22日电(记者吴文诩)在文创商店的展架上,“刘姥姥”卤蛋、《红楼梦》日历和盲盒等主题产品持续热销;移步户外,身穿校服的中学生三五成群穿行于“曹雪芹小道”,在“芹圃学坊”和“芹溪茶舍”前合影留念……近日,记者来到国家植物园内的曹雪芹纪念馆,发现馆内外涌动起红楼传统文化新热潮。

曹雪芹纪念馆。新华社发

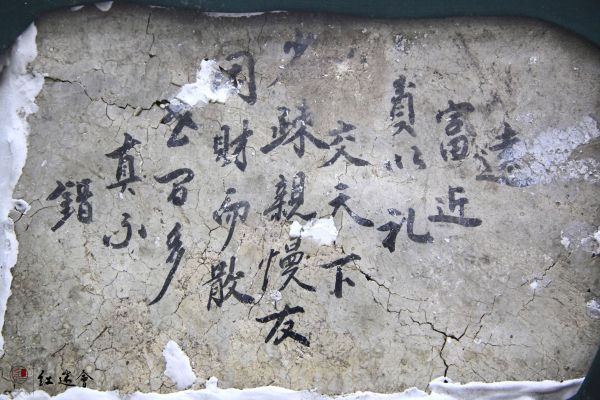

记者见到,曹雪芹纪念馆是一个典型的清代三进四合院,古朴雅致。1971年4月,老宅主人在修缮房屋时意外发现墙皮下的菱形题壁诗——“远富近贫,以礼相交天下少;疏亲慢友,因财而散世间多。真不错。”其字迹和落款“拙笔”引发学界震动。经著名鉴藏家张伯驹鉴定,墨迹为乾隆年间遗存,与曹雪芹在西山居住的时间高度吻合。此后,随着百年黄松木书箱等曹家文物相继现世,最终推动这座老宅挂牌成为全国首家以纪念曹雪芹和《红楼梦》为主题的纪念馆。

曹雪芹纪念馆的题壁诗。新华社发

北京曹雪芹学会编辑周哲介绍,据史料记载,因遭遇家庭变故,时仅十三四岁的曹雪芹跟随家族自金陵迁回北京。学者们梳理发现,他先于咸安宫官学研习旗人礼制,又曾短暂任宫廷侍卫,遍历三山五园的皇家气象。不久之后,他却决然辞去俗务,隐居于西山黄叶村。曹雪芹在香山居住期间,经常于古道往返,拜访朋友、为百姓看病,此后更是在西山故居著书创作,这些古道便被后人称作“曹雪芹小道”。

在一些研究者和“红迷”眼中,“曹雪芹小道”沿途天然风物是《红楼梦》的灵感源泉:一块形似元宝的巨石横卧溪畔,相传或为大荒山无稽崖下那块“无材补天”顽石原型;石旁一株古树扎根岩隙,根脉随石纹裂痕蜿蜒而下,伸至石底的溪流,或被喻作“木石前盟”化身;石下更有僧侣苦修的洞穴,或与书中空空道人偶遇顽石的场景遥相呼应……虚实之间,山野与文本在悄然重叠。

如今,一场跨越时空与山海的交流,从不朽的伟大文学经典中汲取精神力量,吸引着来自中外的游客与读者。

据统计,自曹雪芹纪念馆开馆至今已接待海内外游客超千万人次,成为《红楼梦》文化传播的重要窗口;已连续举办15年的“曹雪芹文化艺术节”,让纸上大观园成为中外文明对话现场,每年参加游客多达数万人;去年10月,“曹雪芹西山故里”文化旅游线路正式向公众发布,借助多年积累的文化资源和丰富多样的文化产品,为全球了解大文豪曹雪芹及中华优秀传统文化提供新桥梁。

优秀的中华传统文化作品不仅要精心保护,还应代代传承。为此,北京曹雪芹学会的专家举办“红楼进校园”活动,邀请知名红学教授为青年学者、老师授课,学会专家还进入学校,以“红楼酒令”“角色扮演”等鲜活形式,让青少年以更具体可感的方式体验原著深意,完成文化基因的悄然播种。

2024年4月,北京一零一中温泉校区游学活动。新华社发

对于这种新的学习形式,北京曹雪芹学会工作人员杨硕说:“光用文字讲故事是不够的,还要变得可看、可触、可感。”

为推动中华传统文化创造性转化、创新性发展,让经典IP释放出新的艺术魅力,一些制作精良的文旅产品也正不断出圈、破圈。由导演王潮歌历时8年打造,在河北省廊坊市上演的“只有红楼梦·戏剧幻城”,以《红楼梦》为蓝本,突破传统戏剧框架,通过108个情景空间、21场室内沉浸式演出和超800分钟的剧目总时长,构建起一座跨越时空的“读者之城”。自2023年7月开业以来,该剧场已累计接待超过180万人次入园体验,总演出约1.8万场,游客观演近900万人次。

当学者在西山故居拍下题壁诗照片,当游客在廊坊戏剧幻城获得全新艺术体验,当少年翻开课本品读“黛玉葬花”,《红楼梦》和曹雪芹的故事来到了每位读者身边。

从走一条小道开始,遇见一段中国文化。

(实习生:柳岩芮)

相关知识

从“曹雪芹小道”看中国传统文化热:一条幽径、百年文脉

“正青春,续文脉”:2023“传统文化月”启动

从残稿中《再现曹雪芹百回红楼梦》的著名作家唐国明

正青春,续文脉!2023“传统文化月”正式启动

找到80回后曹雪芹文笔的唐国明,咋当年能连上两次热搜

是不是著名作家,因找回80回后曹雪芹文笔一夜成名已11年的唐国明当然是

再现曹雪芹红楼原稿,从山顶小孩活成贵族样子的著名作家唐国明

从屈原写《离骚》到著名作家唐国明再现曹雪芹百回《红楼梦》

为找到80回后曹雪芹文笔,从1998年到现在,没有离开过湖南师范大学的唐国明

故宫开年大展呈现“国子文脉”

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49208

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44551

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40774

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36564

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32637

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29684

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25736

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21071

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20054

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19470