清明上河图里的市井密码:从画中人视角看古代绘画如何讲故事

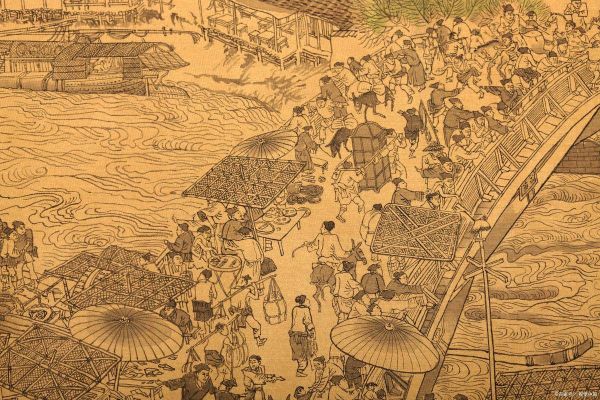

站在虹桥栏杆边卖炊饼的王小二,可能永远想不到自己揉面的动作会被定格千年。这幅十二世纪的风俗长卷里,八百多个人物都有自己的故事线——茶肆伙计甩着抹布、脚夫扛着麻袋、算命先生摇着铃铛,就连驴子扬蹄的弧度都暗藏玄机。宋代画家张择端用五米绢本构建的平行时空,颠覆了传统山水画"丈山尺树寸马分人"的程式,让观者像穿越者般跌进活色生香的市井江湖。

古代绘画的叙事智慧藏在看似随意的细节编排里。画中驼队刚出现在城郊树林,城门内就有胡商踮脚张望;酒旗招展的脚店二楼,醉汉探出半个身子的同时,楼下恰有贩夫推着独轮车经过。这种蒙太奇式的空间调度,比现代电影早八百年掌握了"视线匹配"的剪辑技巧。画家把汴河两岸十二里的时空压缩在画卷中,用"移步换景"的散点透视带着观众逛遍开封城,每个局部都像连环画的分镜,船工解缆绳的动作与邻船桅杆的倒影形成视觉接力。

人物关系的处理更见匠心。桥头看热闹的人群里,书生模样的青年正拽住要冲出去的同伴,顺着他们惊恐的视线,能看到即将撞上客船的漕船桅杆。这个戏剧性瞬间被分解成多个"镜头":船工们手忙脚乱放倒桅杆,桥上商贩慌张收摊,甚至有个孩童指着混乱场面兴奋大叫。画家把不同时空的反应并置在同一画面,就像现代导演用多机位拍摄,让观众自己拼凑出事件全貌。这种"碎片化叙事"在《韩熙载夜宴图》里更明显——屏风分割的每个场景都是独立小剧场,偷情的婢女与装醉的主人构成微妙互文。

笔墨本身也在参与叙事。漕船绳索用"战笔水纹描"画出紧绷的颤动感,与平滑的汴河水形成张力;虹桥上拥挤的人流用"钉头鼠尾描"表现,衣纹走向暗示着推搡的力度。最精妙的是对"未现之事"的暗示:城门口懒散的士兵、粮仓前打哈欠的胥吏,这些细节共同指向北宋末年的军政松弛。画家像小说家般铺陈伏笔,货船吃水线的深浅暗示漕运超载,酒肆里交头接耳的官差让人联想"青苗法"推行时的基层腐败。

这种叙事传统可追溯到汉代画像砖。武梁祠浮雕里,刺客豫让的故事被拆解成"漆身吞炭""伏桥刺杀"等七个关键帧,类似现代漫画的分格处理。顾恺之《女史箴图》更开创"图文互证"模式,每段箴言配相应场景,画中贵妇对镜梳妆的悠闲与题跋"人咸知修其容,莫知饰其性"形成辛辣反讽。唐代《捣练图》则用"动作分解"叙事,从捣丝到熨烫的制衣全过程,像按下慢放键的工艺纪录片。

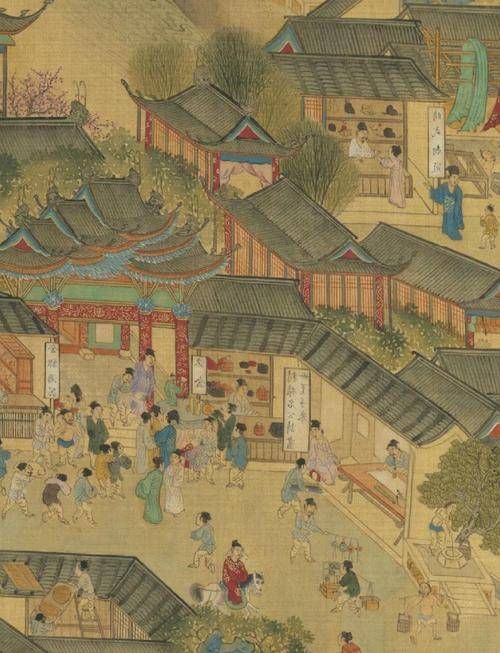

宋代文人画的兴起带来叙事革新。李公麟《龙眠山庄图》把不同时空的雅集场景拼在山水间,苏轼访友、米芾题壁等情节如星斗散落林泉。这种"记忆拼图"式的叙事,在明代《上元灯彩图》里发展为狂欢节式的全景记录,卖灯小贩与猜谜书生构成文化生态链。清代《姑苏繁华图》更进一步,用两千多个人物编织出资本主义萌芽期的社会剖面,布庄掌柜拨算盘的专注与码头苦力扛货的艰辛形成残酷对照。

古代画家对时间的处理充满诗意。《千里江山图》里,山间忽晴忽雨的气候变化暗示王朝兴衰;《富春山居图》中,渔舟从晨曦划向暮霭的轨迹丈量着生命长度。八大山人的鱼鸟总翻着白眼,这种"表情包"式的符号化处理,比任何写实描绘都更直白地传递亡国之痛。在《清明上河图》结尾处,驮着炭的驴队缓缓走向城门阴影,这个开放式结局让观者不禁联想:当金兵铁蹄踏破汴京时,画中这些鲜活的生命将何处安放?

当代人总惊叹《清明上河图》像十二世纪的监控录像,其实它更像部沉浸式戏剧。画家把观察视角藏在画中茶馆的阁楼上——那个扶着栏杆眺望的文士,或许就是张择端本人的化身。这种"画中画"的套层结构,邀请每个观者成为"画中人",当我们辨认城门税吏克扣银钱的细节时,已不自觉参与了这场跨越千年的集体叙事。从敦煌壁画到杨柳青年画,中国古代绘画始终在用视觉语言做着一件事:让石头开口说话,教绢帛记住时光。

相关知识

清明上河图里的市井密码:从画中人视角看古代绘画如何讲故事

《清明上河图密码》与《清明上河图》,有什么联系?

祝勇:我们如何解读《清明上河图》?

张馨予出场霸气买下整条街,张馨予在《清明上河图密码》里饰演古代富婆…

清明上河图密码真好看呢 古代工科宅男与开朗乐观的文科男!

勾绘传统文化之美 《清明上河图密码》研讨会举办

悬疑舞台剧《清明上河图密码》:烧脑同时再现宋代美学

清明上河图密码21集预告,电视剧清明上河图密码

遥想画中人

文化和自然遗产日|《蜀锦人家》《清明上河图密码》主创解码“影视+非遗”美学

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49244

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44631

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40829

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36586

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32692

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29713

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25762

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21131

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20106

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19502