胡适翻译《哀希腊歌》始末

杨海亮

第1723期

1914年2月,仍在美国康奈尔大学的胡适在致同乡兼挚友许怡荪的信中写道:“有二物欲以寄呈左右:一为年来札记二册(日记久废),一为新译裴伦(Byron,今译拜伦)《哀希腊歌》(见马君武、苏曼殊二本皆多舛误,尤不能达意,故为新译一本),以《骚》体为之,颇自憙,欲刊一单行本,或并全稿售与书肆为养家之费。足下能代向上海一询否?”从中可知,胡适翻译拜伦的《哀希腊歌》初衷有两个:一是纠正前人译本舛误;二是售稿所得补贴家用。两个意图虽一举可得,却有主次,显然前者重于后者。

关于前人译本的“舛误”,1914年2月3日胡适札记有相关说明:“兹三本者,梁(启超)译仅全诗十六章之二;(马)君武所译多讹误,有全章尽失原意者;(苏)曼殊所译,似大谬之处尚少。而两家于诗中故实似皆不甚晓,故词旨幽晦,读者不能了然。”这就表明,在胡适翻译《哀希腊歌》前,已有梁启超、马君武、苏曼殊等人先后介入。

《哀希腊歌》(《The Isles of Greece》,又译《哀希腊》)是十九世纪初期英国杰出的浪漫主义诗人乔治·戈登·拜伦(1788-1824)代表作、长篇诗体小说《唐璜》(Don Juan)的节选。《唐璜》通过主人公唐璜在西班牙、希腊、土耳其、俄国、英国等不同国家的生活经历,展现了十九世纪初欧洲的风貌。《哀希腊歌》系《唐璜》第三章第八十六节,节下十六节,每节六句,是唐璜面对希腊屈辱状况发出的“歌吟”。大概是因为诗歌充满了反抗精神,又契合当时中国社会,一时备受中国进步知识分子欢迎。

1902年,梁启超创办了《新小说》杂志,并在创刊号上发表了自己的政治小说《新中国未来记》。小说中,梁启超根据弟子罗昌口述,以“沉醉东风”和“如梦忆桃源”的曲牌形式选译了《哀希腊歌》中的两节,即第一节和第三节。此外,梁启超借主人公李去病之口零星地翻译了其他诗节的一些断行。因翻译与原文出入较大,梁启超在行文中诚实交代:“翻译本属至难之业,翻译诗歌尤属难中之难。本篇以中国调译外国意,填谱选韵,在在窒碍,万不能尽如原意。刻画无盐,唐突西子,自知罪过不小。读者但看西文原本,方知其妙。”虽说如此,梁启超的首译之功是不可抹杀的。

1905年,马君武有感于“梁氏非知中文者”而将《哀希腊歌》十六节全部译出,并发表在《新文学》上。在体裁的选择上,马君武主要采用格律谨严的七言近体诗,如“诗人沙孚安在哉?爱国之诗传最早”“战争平和万千术,其术皆自希腊出”,“德娄飞布两英雄,渊源皆是希腊族”。对此,胡适认为“多讹误”。事实上,马君武将沙孚(Sappho,又译莎孚、萨芙等,希腊女诗人,当时抒情诗诗坛领袖之一)视为爱国诗人,将德娄(Delos,女神)、飞布(Phoebus,太阳神)等古希腊神话中的神灵视为英雄,不免有偏差。虽说胡适的说法有一定道埋,但马君武第一次全文翻译《哀希腊歌》是不可否认的。

1909年,苏曼殊的《拜伦诗选》出版,书中收入了苏曼殊用五言古体诗形式译就的《哀希腊歌》,如第一节为:“巍巍希腊都,生长奢浮好。情文何斐亹,荼辐思灵保。征伐和亲策,陵夷不自葆。长夏尚滔滔,颓阳照空岛。”对于苏译,胡适的点评是“似大谬之处尚少”。至此,经由梁启超、马君武、苏曼殊等人的努力,《哀希腊歌》在中国的译介告一段落。

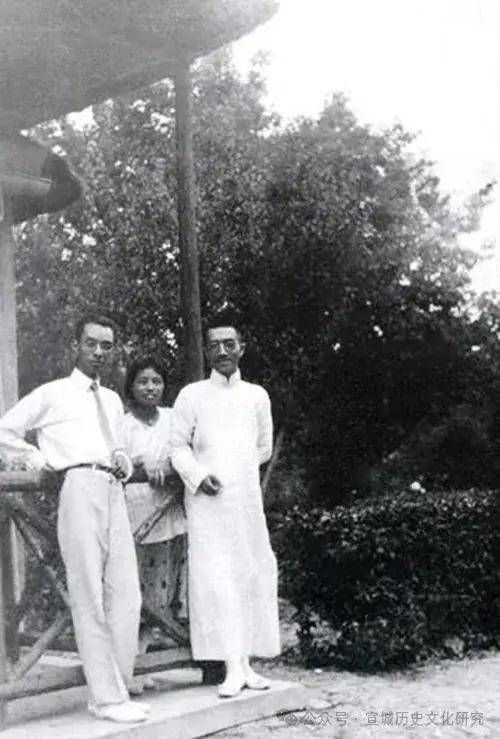

左起:任鸿隽、陈衡哲、胡适

五年后,鉴于“两家(马、苏)于诗中故实似皆不甚晓,故词旨幽晦,读者不能了然”,胡适着手翻译《哀希腊歌》。应该说,有梁、马、苏等前人的译本作参考,又有数年英语方面的训练,以及中国传统文化与西方现代文明的双重浸染,具有多重优势的胡适翻译《哀希腊歌》并非无谓之举。

1914年2月,胡适采用骚体翻译了《哀希腊歌》。如第一节为:“嗟汝希腊之群岛兮,实文教武术之所肇始。诗媛沙浮尝咏歌于斯兮,亦羲和素娥之故里。今惟长夏之骄阳兮,纷灿烂其如初。我徘徊以忧伤兮,哀旧烈之无余!”札记中,胡适不无亢奋地写道:“昨夜自他处归,已夜深矣,执笔译之,不忍释手,至漏四下始竣事。门外风方怒号,窗棂兀兀动摇,尔时群动都寂,独吾歌诗之声与风声相对答耳。”其实,翻译《哀希腊歌》,也是胡适对朋友张奚若的承诺。张奚若曾带给胡适马苏两家译本,胡适面许重译。如今,承诺已经兑现,说不定还能“辟一译界新殖民地”,接着就是将译稿“大告天下”了。在给许怡荪的信里,胡适表示:“此二书(札记、译稿)急欲得足下审定,一得足下复书,当即寄呈也。”急切之情,可以想见。

许怡荪得书后回复:“售稿一事,极愿为力。”彼时,许怡荪与上海群益书社的几名职员“往来至稔,易与接洽”。退一步说,此处不行,也可售与别处。总之,“必求所以得当报命也”。不过,许怡荪拿不准价目,需要胡适给个大概。

1914年7月12日,在得了许怡荪的答复后,胡适将译稿寄出,并请其作序。胡适写道:“此译自视可为定本。足下过上海时能为我印行之否?”听说章士钊在日本东京创办了《甲寅》杂志,胡适告诉许怡荪:“章秋桐(章士钊)似能赏鉴文字,能得彼在《甲寅》中绍介之,或可助销售也。此册在今日新文学中似可占一小位置;‘人莫知其子之恶’,自信如此,足下得毋笑其自夸乎?”自信归自信,译稿不能马虎。所以,胡适叮嘱许怡荪:“印刷时乞足下自为校勘,中英文皆须细心参校,勿令有讹误为盼。印成后乞以二十份相寄,以供分赠友朋之用。”同时,胡适建议,“闻在东京印刷极廉,一二十金可印千份,似在彼印刷,在日本及上海发行,或较售稿所得稍多也”。不过,胡适考虑的已不是自己的“养家之费”。当他得知许怡荪意欲留学东洋后,便改变了主意:“适近不需钱,足下现方筹款留学,欲以此戋戋小册奉赠;售稿,或自印行寄售,均听之足下。所售或不值几文,然此为年来得意之作,以赠故人,望勿以其戋戋者而见却也。”彼此情深谊厚,由此可见一斑。

因为诸多原因,许怡荪留学日本之事一再延迟。到1915年7月,许怡荪写信告诉胡适:“尊著稿本仍存此间,一时不能东渡,则印行之事无从着手;现拟致书友人高肖良君(即《甲寅》第四号之一涵君),或售或印,与之商酌。”许怡荪满怀歉意地写道:“此事一时愧不能有以报命,如何如何?”

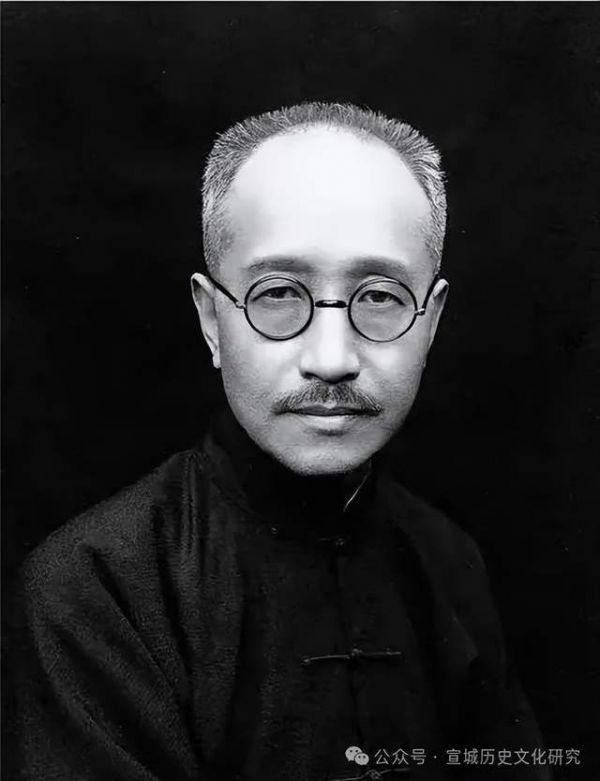

章士钊像

是年,许怡荪在上海时,将译稿给了章士钊。章士钊读过之后,除了“备极赞许”,还“允为作一序以弁其端”。然而,章士钊虽有盛意也有难处,“惟云我国英文仅有普通程度,此等高深文学刊印单本,难望行销”。许怡荪也考虑到当时书业因时势影响“已入销沉时代”,故建议胡适与其“贬价求售”,不如“留作将来之材料”。

胡适知道许怡荪已经尽了心力,自己又别无他法,也有作罢的念头。1916年1月5日,胡适致信许怡荪:“前寄裴伦诗译稿,初成之时,颇视为一时杰作,今日久气销,不复作如是妄念矣。”于是,胡适作了“让步”:“傥秋桐能为我作序,并刊之于《甲寅》,则足下为我赠之可也,亦不必索值。因适久许秋桐为《甲寅》作文,久未能践诺,或可以此塞责耳。”可译稿毕竟出自自己笔下,胡适还是有所希望:“刊时能依适所写以英文、译稿、附注,及苏、马两本五者并刊更佳,否则仅刊英文、译稿、附注三者亦可,足下为我裁之可也。”胡适还特别指出,“注中于君武先生颇有责辞,本思先寄示君武,然后刊之,今英国截断寄入德国之邮件,此愿遂不能遽偿。彼既未见此本,则注中措词似不当过于严厉,足下能为我择其大过者删改之,则幸甚矣。”胡适从年轻时已开始注重“修身养德”,日后为人处世小心谨慎又温和厚道,实有前因。

1916年3月13日,许怡荪写信向胡适反馈译稿的最新动态:“尊译裴伦诗稿,去岁过沪,本拟属其登入《甲寅》,后以其志尚未刊载英文,于例微格,以是搁置。近屡得孟邹来函,乞将此稿借与《青年杂志》(陈仲甫号独秀所办,皖人也)一登,属向足下言之。顷已函致孟邹,请其将原稿寄还(前交秋桐阅后,复为陈君借去,遂未收回)。允为函达足下。如经首肯,另缮副本寄与登载,谅该不致延误。”

此时,距译稿完成已过去整整两年。何处登载、何时登载,甚至是否登载,胡适都没了最初的关切。1916年4月7日,胡适回复许怡荪:“裴伦诗译稿如何处置之法,悉听足下为之,既孟邹欲之,即以与之,亦无不可。足下事忙,不必录副本。如得原稿,乞将注中攻击马译之处略删改一二,使不致得罪人太甚,则感激不尽矣。”不过,《甲寅》不登,《青年》能登,多少也是安慰。4月19日,胡适又去一信,询问许怡荪:“陈独秀君欲刊裴伦诗译稿,不知如何刊法,能如适所写之法刊印否?倘不能如此印法,千万须与注同刊,译稿无注,不如不刊也。刊后乞嘱陈君寄十几份来,何如?”可见,对于这份译稿,胡适还是很在乎。

可一晃三个月过去,照样不见译稿的新讯。1916年7月17日,胡适致信许怡荪:“又前次书中曾嘱足下删改适所写裴伦诗注中关于马君武先生译本之处,此事如未为之,亦望勿为,姑仍其旧可也。”为什么“反悔”呢?胡适给出的理由是:“盖君武作文著书,全为金钱,又不为读者设想,其书无一有价值者,十余年来,故态依然,亦当有以惩警之,使不致永永如此粗心大意,自欺以误人也。”原来,此时的胡适已有回国以后作何营业的谋划,其中之一是“作报章文字”“颇思办一杂志”,而办报宗旨之一是“监督出版界”。在胡适看来,“今日之书业腐败极矣,应有极严厉方正之Book Review以监督之”,而胡适正好想着要做一个“严厉方正”的“书评人”。

其时,胡适与陈独秀也有了书信往来,并为《青年》寄去了自己翻译的短篇《决斗》。1916年8月13日,陈独秀回复胡适一信,说:“足下功课之暇,尚求为《青年》多译短篇名著若《决斗》者,以为改良文学之先导。……足下所译摆伦(即拜伦)诗,拟载之《青年》,可乎?语有侵马(君武)处,可稍改之乎?”遗憾的是,不知何故,胡适译诗《哀希腊歌》既没有出现在《青年》,也没有出现在更名后的《新青年》。只是,这一切似乎都已经不重要,重要的是胡适的“八项主张”渐渐明朗,并很快因《文学改良刍议》而与陈独秀在中国掀起一场前所未有的文学革命。

1916年9月17日,胡适写信告诉许怡荪:“暇时自写定去国后诗词,得诗十三首,词七首,译诗十六章,为一集,名之曰《去国集》。自七月起不再作文言诗,偶有所作,皆以白话为之,意欲以实地试验,定白话之可否为韵文之利器。”既然宣称“不再作文言诗”,那以骚体译的《哀希腊歌》就无足轻重了。此后,胡适与许怡荪仍有通信,但两人都未再提及《哀希腊歌》译稿。一年后,胡适从美归国,就任国立北京大学教授。之后,他与陈独秀一起倡导新文化运动,引领潮流,叱咤风云。“吾辈已返,尔等且拭目以待!”对于名声大噪的胡适而言,译作、著作兜兜转转而无人问津的时代从此一去不复返。

《尝试集》附录中的《哀希腊歌》

1920年3月,胡适的白话诗集《尝试集》由上海亚东图书馆出版,一时洛阳纸贵。胡适在自序中说:“民国五年七月以前,我在美国做的文言诗词删剩若干首,合为《去国集》,印在后面作一个附录。”这“剩下”的若干首里,便有胡适曾经念念不忘的译诗《哀希腊歌》。至此,沉睡六年有余的《哀希腊歌》终见天日。让胡适始料不及的是,这个原本“在今日新文学中似可占一小位置”、有望“辟一译界新殖民地”的译诗,竟被自己定为“死文学”之一种,成了“文字进退及思想变迁之迹”。

胡适的译稿《哀希腊歌》随《尝试集》问世后,在更多的地方有了“位置”。1939年,收入亚东图书馆出版的《藏晖室札记》卷三;1966年,收入台北文星书店出版的《胡适选集》翻译分册;1986年,收入台北远流出版公司出版的《胡适作品集》第27册;1989年,收入人民文学出版社出版的《胡适诗存》(胡明编);1992年,收入中国广播电视出版社出版的《胡适散文》第3集(姚鹏等编);1994年,收入黄山书社出版的《胡适遗稿及秘藏书信》第11册(耿云志主编);1998年,收入北京大学出版社出版的《胡适文集》第9册(欧阳哲生编);2003年,收入安徽教育出版社出版的《胡适全集》第27卷(季羡林主编)……胡适之后,又有柳无忌、闻一多、查良铮、卞之琳、杨德豫等人译过《哀希腊歌》,为读者呈现了不同的译本,不同的语言艺术。

关于译诗《哀希腊歌》,胡适曾在札记里说:“此诗全篇吾以四时之力译之,自视较胜马、苏两家译本。一以吾所用体较恣肆自如,一以吾于原文神情不敢稍失,每委曲以达之。至于原意,更不待言矣。”之所以如此注意,是因为胡适“颇嫌君武失之讹,而曼殊失之晦”。胡适认为,“讹则失真,晦则不达,均非善译也”。

理清胡适翻译《哀希腊歌》的来龙去脉,可以说,胡适翻译《哀希腊歌》主要是一次翻译尝试,意在探索与追求“既要忠实于原文,又要关照目的语读者和目的语表达方式”的“善译”观。这次翻译尝试无意之中成了胡适日后倡导和实践白话文的一个促因,这大概也是胡适始料不及的。至于时人或后人将胡适此举置于其人生理想追求的坐标系中进行定位,而颂扬其“执笔报国”的觉世用心、良苦用心,则是仁者见仁智者见智了。

特别一提的是,早在出国留学前,胡适就为拜伦编写过年谱,文称:“英国诗人摆伦Byron天资豪迈。其诗如吾国诗家之太白,词家之稼轩。而其人中岁所行,则又大类吾国古昔游侠之士。天啬其寿,三十六岁而卒。而其平生所为诗,乃多至百万言。此则又非吾国诗人所能望其项背者矣。顷见美国书肆所出之摆伦诗钞,卷首有小传一篇。初拟全译之,以飨我国人之爱读摆伦遗诗者。顾久不得暇,因摭拾传中事实,与余所藏摆伦全集,互相参证,以为摆伦年谱。盖亦出于崇拜之私,不能自已矣。”年轻的胡适喜爱拜伦应该不假,翻译《哀希腊歌》说是他向拜伦表达敬意也不算牵强。只是,胡适远没有想到,自己四小时译就的《哀希腊歌》,竟然要等上六年之久才能与读者见面。而彼时“颇自憙”的《骚》体连同其他的文言诗词在短短几年就沦为了“死文学”。更有意思的是,这场“诗体大解放”的主角竟是胡适自己。历史就这样给胡适开了一个不大不小的玩笑。

(作者系广州市文史爱好者)

相关知识

胡适翻译《哀希腊歌》始末

别求新声于异邦:胡适和他的翻译诗歌

《诗经·小雅·四月》:君子作歌,维以告哀

西山神仙师娘师祖恋爱始末

胡适名不副实却想比肩鲁迅,沈伊默评价胡适:自高自大,趋炎附势

《胡适文存》(胡适签赠本)

陆侃如的翻译活动

翻译改变世界:这些人,他们曾翻译了整个世界!

中国知名文豪胡适:文坛的佼佼者,实力出众可与鲁迅先生比肩

胡适第一次见张爱玲便说:向你爷爷问好!张爱玲:爷爷早死了

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49233

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44611

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40819

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36579

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32680

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29707

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25762

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21122

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20089

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19495