同样是吃素,为何道士清瘦和尚却大多发胖?原因只有3个字

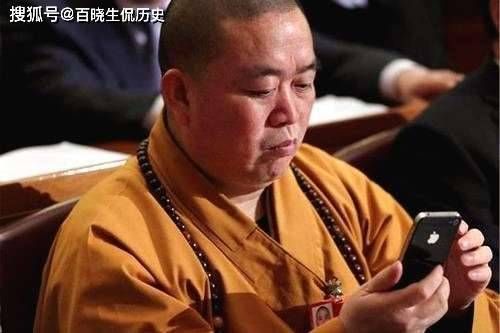

说到宗教信仰,中信,佛教传入中国的历史可以追溯到东汉明帝时期,这一时段比张道陵创立的五斗米教略早一些。就中国这样一个历史悠久的大国而言,最为广泛接触到的宗教无外乎佛教和道教。佛教起源于古印度的迦毗罗卫国,是由王子乔达摩·悉达多所创,公元前565年被定为“佛诞”,至今已有大约2600年的历史。由于悉达多出生在释迦族,因此他被称为“释迦牟尼”,这也是为什么很多中国的佛教僧人都以“释”字为姓,比如著名的少林寺方丈释永信。虽然这两大宗教几乎同时出现在中国,但它们的影响力差距却非常巨大。

在汉末的乱世中,张鲁——张道陵的孙子,同时也是五斗米教的第三代天师——曾向曹操归降。张鲁借助曹魏庞大的社会基础,积极传播道教,到了东晋时期,道教的影响力已经非常显著,甚至包括著名书法家王羲之及其家族成员,他们都是五斗米教的虔诚信徒。然而,随着南北朝的到来,佛教逐渐赶超,道教在中国的主导地位逐步被佛教取代。所谓“南朝四百八寺,多少楼台烟雨中”便是描述了佛教的兴盛盛况。经过了几千年的演变,如今佛教的影响力无疑远超道教,尽管道教作为中国本土宗教存在,但其信徒的数量远不及佛教。

无论是有宗教信仰,还是选择不信仰,或是信仰了不同的宗教,我们可以清楚地发现,僧人与道士这两个群体虽然都倡导素食,却在体型上存在显著差异。肉类作为一种营养价值和营养成分较高的食物,自然比蔬菜和水果更具营养,正因如此,肉类食物的价格往往也要比蔬菜更昂贵。回顾上世纪,物质匮乏的年代里,由于肉类食物稀缺,许多人的身形普遍较为瘦弱。但随着经济的发展和生活水平的提高,肥胖问题日益严峻,除了生活方式的变化,饮食习惯也起到了关键作用。因此,我们不难发现,吃肉确实更加容易让人发胖。

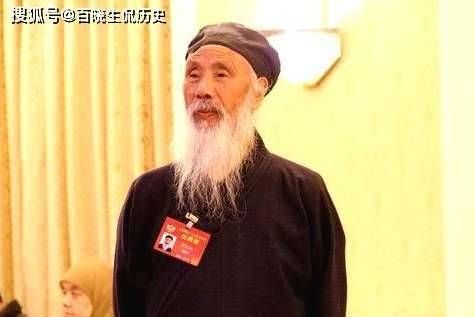

尽管僧人和道士都没有食肉的习惯,但道士往往给人一种瘦弱的形象,而僧人则是比较圆润、丰满。这种差异即便在影视作品中也屡见不鲜。例如,《西游记》中的弥勒佛和如来佛祖,通常被描绘成大肚子的形象,而道士的身影则相对瘦削,胖道士的形象也鲜有出现。为什么同样是吃素,这两类人的体型差距如此之大呢?其中,最常听到的减肥金句便是“管住嘴,迈开腿”。其中的“管住嘴”强调饮食的选择,而“迈开腿”则告诉我们运动的重要性。两者的饮食结构相差不大,因此真正的差别在于“迈开腿”上的差异。

提到佛教名寺少林寺,很多人脑海中会浮现出功夫与少林武僧的形象。虽然这些武僧同样以素食为主,但他们通常并不发胖,原因是他们在日常生活中有大量的体力活动和武术锻炼。可是,作为普通僧人,绝大多数的修行方式则是通过打坐,也就是“坐禅”。如果单靠坐禅就能消耗过多热量,恐怕健身房就会变得多余了。因此,大部分僧人容易发胖,主要原因就在于缺乏运动。而道教的修行则有不同的要求,强调“不劳不食”的原则。对道士而言,生活中的每一项行为都包含修行的成分,劳动本身就是修炼的一部分。

除此之外,佛教与道教的着装风格也有所不同。以弥勒佛为例,他的形象通常是袒胸露乳,肚子明显突出,给人一种丰腴的印象。而道教因其本土化的文化背景,深受“垂衣裳而治天下”思想的影响,道袍宽大且长,给人的视觉效果是宽松的,这样即便道士腹部并不平坦,也不会显得过于肥胖。最后,影视剧中的角色设定也加深了这种文化印象,观众的潜意识里往往已经形成了“胖和尚、瘦道士”的固有形象。

相关知识

同样是吃素,为何道士清瘦和尚却大多发胖?原因只有3个字

为何同是吃斋修行,和尚多白胖高大,道士却枯瘦如松?共四点原因

为何人们“憎和尚,而不憎道士”?鲁迅:懂此理者,懂得中国大半

为何刘德华坚持多年一直吃素?本以为个人喜好,背后原因竟如此温暖人心

为何道士乱世下山救世,盛世归隐深山?晒晒百年前真实的道士形象

张静初宣传吃素遭痛批!方大同,大S吃素致身体弱,太瘦更容易死

鲁迅:“人往往憎和尚,而不憎道士,懂此理者懂得中国大半”

明代道士仅传世2首诗词,却用28个字告诉我们,好好活在当下

《聊斋志异》最短小说,只有3句话25个字,读懂就是历史达人

当时还可惜,同样是夫妻搭档,如今却只有她一个人出镜

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49295

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44751

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40891

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36641

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32758

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29786

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25819

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21211

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20179

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19562