清朝时皇帝跟大臣们说汉语还是满语,宣统满文最糟糕!

皇太极时期,部院(六部、都察院)大臣都是皇族亲贵,因此早朝制度简直和皇帝跟家里人打招呼对接得完美无缺。这个习惯一直到顺治朝都是如此。顺治帝亲政后,由于这帮叔叔伯伯心眼都太多,开始改革这一制度。最重要的一步,就是强化内院(就是后来的内阁)的权力。以前部院大臣直接对皇帝奏事,奏完了自己总结一下皇帝的意见,然后直接就去办了。顺治帝改革了这一制度,要求内院汇总部院本章,并予以票拟(内阁大学士拟定处理意见,等待圣裁)。

以前早朝之所以必要,是因为皇帝需要挨个见一遍部院大臣,听他们讲各自的事情。经过这一改革后,其实部院大臣面奏就没有那么重要了。皇帝可以直接找内院大学士,听他们扯淡就行了。这一对皇帝来讲也省事。所以顺治后期曾经有人建议早朝频率改低一点。顺治帝部分同意了这个看法。到康熙朝,这个制度终于被改掉了。康熙没有明确地说大朝制度废掉,只是不去大朝的地点太和殿了。取而代之的,他每天去乾清门,在那里举行“听政”。这就是缩小规模以后的每日政治会议。后来该会议转移到养心殿。严格来讲,这个叫“听政”而不是“召见”。

明确了“听政”的概念以后,我想大家该明白清代每日奏事之时皇帝其实不需要面对很多人,但的确,皇帝是看人说话的。需要说满语的时候就用满语,面对不会满语的大臣就用汉语。有人说雍正帝就只会用满语来骂人,这是非常不准确的。且不说雍正本人,雍正时期许多大臣们满文也还是很不错的,这其中也包括汉八旗的大臣,譬如年羹尧。我曾看过年的满文奏摺,文字娴熟,而且关键是写的够长……如果大家有兴趣,可以参考一下国立故宫博物院故宫文献编辑委员会出版的《年羹尧奏摺专辑》,其中有一大半都是“清字摺”,亦即满文摺。鉴于给个插图估计大家也看不懂,所以还是不占地方了。雍正帝的满文就更是神妙,一手满文写得龙飞凤舞,让无数读档案的后人看得泪流满面……

大方向上的确是越到后期满语适用范围就越小,但由于清代皇帝素来维护“国语骑射”,在很多特定场合是要求必须说满语的。瀛生先生曾在《满语杂识》一书中提及,其高祖曾在道光末期亲见道光帝训斥因在御前奏事时满语口音有讹变的侍卫,可见起码到了道光时期,御前奏事还是看人下菜的而且还要求口音标准。

最近我看到的一些新的资料也表明清末满语在档案、君臣问答、正式场合还是存在一定的应用范围的。如光绪年间接见外国使臣时,有记载表明光绪帝使用满语来主持场面。而哈佛燕京学院最近放出来的满文珍稀图书电子版的档案之一《中俄咸丰十一年条约档》满文原文更是点出了条约最终解释权以满文版本为主,这一点可能以往中国史学界提及的不多。

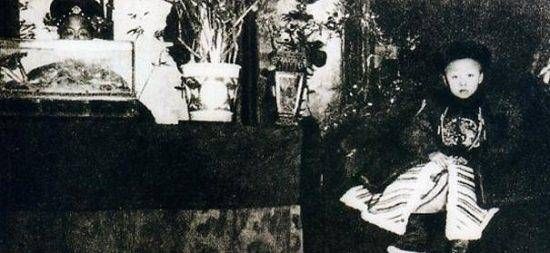

清代皇帝中满文最糟糕、最不着调的就要数宣统帝了,这也是客观环境所导致——毕竟他还没长大就退位了,严格说也并没有接受传统的满语文教育。所以对于其他皇帝,我们还是不要跟宣统一概而论比较好。总而言之,尽管满语满文在日常生活中适用范围不断缩小,但在正式的场合中并没有我们想象的那般无用。在日常的召见中(即御前奏事),皇帝所说的语言取决的大臣的身份和所奏内容,既有使用汉语的情况,也有使用满语的情况。

嘉道年间是个分水岭。之前以满语为主,之后以汉语为主。乾隆皇帝本人的汉学造诣很高,但是他本人依然采用了很多措施阻止满族人的汉化倾向。在北京和东北地区,满语保留相对多一些,各地驻防城,因为身处汉族汪洋包围之中,生活中早早就开始使用汉语了,到了慈禧年间,无论京城还是其他地区的满族,基本都转用汉语。慈禧本人的满语就说的很不好。光绪帝本人的满语还是很精湛的,宣统皇帝基本字母都没学会。光绪末年张之洞发起的”普通话推广活动“提出”中国民间各操土音,致一省之人彼此不能通语,办事动多扞格,兹拟官音统一天下语言“,自此官方用语彻底被汉语代替。

相关知识

清朝时皇帝跟大臣们说汉语还是满语,宣统满文最糟糕!

郭沫若让溥仪给他当助理,溥仪只回了5个字:我不懂满语

皇帝要祭拜孔子,然到了又不跪,大臣做了一件事,皇帝立马下跪

浅议《清文启蒙》在欧洲的流布

大臣的书法第一,皇帝不服:我俩谁第一?大臣的回答让人拍手称赞

康熙拜孔子墓却不下跪,大臣用手遮住墓碑上的一字,康熙马上跪拜

皇后写了一首诗,随即被皇帝下狱,只因大臣说诗中有一人名

清朝,文圣孔子,亚圣孟子,武圣关羽,却很少人知道武亚圣是谁

朱元璋对大臣说:你儿子剑法不错,他直接砍掉儿子首级,送给皇帝

康熙祭拜孔子不愿下跪,大臣盖住一个字,康熙立马磕头

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49039

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44090

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40516

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36423

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32438

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29535

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25543

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 20841

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 19828

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19280