敦煌遇见西湖,常沙娜艺术与人生的双城记

她被誉为“永远的敦煌少女”,她同样也是西湖的女儿。

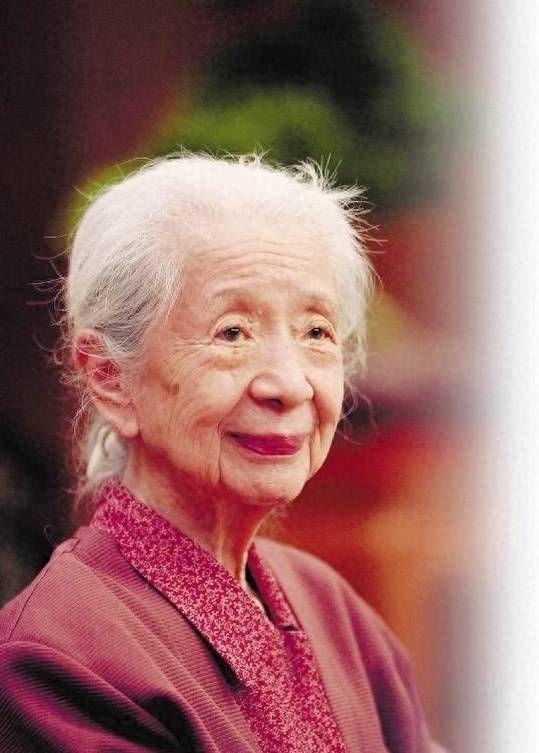

93岁的常沙娜,把一生都献给了挚爱的艺术。她一生跨越了20世纪的大半时光,从动荡年代到盛世和平,她见证了无数历史的瞬间,也在敦煌壁画前临摹了无数个日夜,更是中国艺术界泰斗级的人物。

她是杭州的女儿,西湖的水滋养了她童年的梦;她是敦煌的女儿,莫高窟的壁画临摹出她一生的艺术轨迹;她是林徽因的弟子,建筑和艺术之美在她身上完美融合;她是新中国人民大会堂、民族文化宫、首都剧场、首都机场等重要建筑的设计参与者,也是中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)在任时间最长的院长。

她的一生,似乎浓缩了一部中国近现代艺术史。

如今,她终于要回到梦开始的地方——杭州。

这几天,杭州300多块LED大屏集体“上新”:“年轻”的常书鸿和满头白发的常沙娜,父女俩同时出现在画面上,敦煌壁画和西湖雷峰塔,共同融合成了他们身后的背景。

这张海报在告诉所有人,《常沙娜艺术大系——绘画卷(敦煌)》新书发布会将于12月5日在她的家乡杭州举行。届时,“西湖遇见敦煌”书香艺术空间也将正式开启。

93岁的常沙娜说,她想用杭州话和家乡人打个招呼,“这是我最熟悉不过的乡音。”

西湖边长大的“小公主”

1931年,常沙娜出生在杭州,那时的中国正处在一个风雨飘摇的年代。

常沙娜的父亲是著名画家、敦煌艺术研究先驱常书鸿。那一年,常书鸿正在法国巴黎留学,举办个人画展,并与在巴黎留学的徐悲鸿、刘海粟、林风眠、潘玉良等中国艺术家交往密切。

那时的常书鸿在巴黎已经小有名气,他的油画《G夫人肖像》获得了法国国家沙龙展的金奖,还被法国政府选送参加了当年的威尼斯国际艺术展览。如果按照这样的人生轨迹发展下去,常书鸿或许会成为在法国声名显赫的中国画家。

然而,命运在1935年发生了转折。

那一年,常书鸿在塞纳河畔的一个旧书摊上,偶然看到了一本由伯希和编写的《敦煌石窟图录》。这本画册里,那些来自遥远东方的神秘壁画,像一道闪电击中了常书鸿。他被深深地震撼了,内心也翻涌起一种强烈的情感——他要回到祖国,回到那片魂牵梦绕的土地,去看一看真正的敦煌壁画。

于是,1936年,常书鸿携妻子陈芝秀和刚满4岁的大女儿常书瑷回到了上海。不久,抗战爆发,常书鸿举家西迁,辗转于贵阳、昆明等地。1939年,常沙娜在昆明出生。

在常沙娜的记忆里,昆明的那段时光是快乐的。那时,父亲在国立艺专(现中央美术学院)教油画和素描,常沙娜经常跟在父亲身边,看父亲画画,看父亲的学生画画。耳濡目染之下,她也爱上了画画。

1943年,常书鸿受教育部之聘,任敦煌艺术研究所所长,举家前往敦煌。

那时的常沙娜只有12岁,她并不明白父亲为什么要去那么偏远的地方。她甚至觉得,父亲一定是被什么“魔法”迷住了,不然的话,他为什么要放弃在上海的舒适生活,去那么苦的地方呢?

直到很多年以后,常沙娜才渐渐明白,父亲当年说的那句“我将用自己的画笔,来填补这段空白”,到底意味着什么。

在常沙娜的记忆里,杭州的家,是“一座三层楼的花园洋房,带一个大草坪”。她依稀记得,家里有很多从法国带回来的洋娃娃和漂亮的童装,她的母亲陈芝秀,是标准的江南美女,喜欢穿着旗袍,烫着卷发,优雅又时尚。

常沙娜说,她是家里的“小公主”,小时候,她特别喜欢坐在父亲的膝盖上,听父亲给她讲故事,讲西方童话,也讲中国故事。那时的她,无忧无虑,在西湖边玩耍,在水边嬉戏,度过了人生中最快乐的童年时光。

在莫高窟临摹壁画的日子

1943年,常沙娜一家乘坐着一辆卡车,从兰州出发,沿着河西走廊一路西行,颠簸了十多天,终于来到了敦煌。

那时,莫高窟周围全是戈壁滩,只有几间破旧的土坯房,常书鸿和同事们就住在里面。条件虽然艰苦,但常书鸿和同事们还是满怀激情地投入到敦煌壁画的临摹和保护工作中。

那时的常沙娜,并不明白父亲为什么要这么做。她只觉得,莫高窟的壁画太美了,每一笔每一划都充满了神秘感。于是,她也拿起画笔,开始临摹壁画。

临摹壁画并不容易。

那时的条件很差,没有电灯,也没有画架,常沙娜就趴在昏暗的洞窟里,一手拿着手电筒,一手拿着画笔,一笔一划地临摹。洞窟里的空气不好,有时候临摹一会儿,就会觉得头晕目眩。但常沙娜还是坚持了下来。

临摹了一段时间后,常沙娜渐渐爱上了莫高窟的壁画。她发现,这些壁画不仅色彩鲜艳,线条流畅,而且每一幅都讲述了一个动人的故事。她仿佛看到了古代人们的生活场景,听到了他们的欢声笑语。

在莫高窟临摹壁画的日子里,常沙娜不仅学会了画画,还学会了欣赏艺术。她发现,艺术不仅可以用来欣赏,还可以用来表达情感。于是,她开始尝试在壁画中加入自己的想法和感受。

有一次,常沙娜临摹了一幅飞天壁画。在临摹的过程中,她发现飞天的衣裙线条流畅而优美,于是她就在飞天的衣裙上加入了一些自己的想法和创意。结果,这幅壁画临摹得栩栩如生,仿佛真的有一位飞天在翩翩起舞。

常书鸿看到后,非常高兴。他抚摸着女儿的头说:“沙娜,你画得很好。记住,艺术是需要创新的。你要学会在临摹中融入自己的想法和感受,这样你的作品才会有灵魂。”

林徽因的弟子

1946年,常书鸿被任命为国立北平艺专(现中央美术学院)教授兼油画系主任,举家迁往北京。

在北京,常沙娜遇到了她生命中的另一位贵人——林徽因。

林徽因是著名的建筑师、诗人和作家,她的丈夫梁思成也是著名的建筑学家。当时,林徽因和梁思成正在为即将成立的清华大学建筑系物色师资,他们看中了常书鸿和常沙娜父女俩。

于是,常沙娜成了林徽因的弟子,在清华大学建筑系学习建筑美术。

在林徽因的指导下,常沙娜不仅学会了建筑制图和建筑表现技法,还学会了欣赏和理解建筑之美。她发现,建筑不仅是一种实用的艺术,更是一种文化的传承和表达。

林徽因对常沙娜的影响是深远的。她不仅教会了常沙娜如何欣赏和理解建筑之美,还教会了她如何以艺术的眼光去看待世界。

在清华大学建筑系学习的日子里,常沙娜不仅学到了专业知识,还结识了一群志同道合的朋友。他们一起探讨艺术、文学和哲学,一起参加各种社会活动和义演。

那段时间,是常沙娜人生中最充实的时光。她仿佛找到了自己的使命和追求,那就是用艺术去表达世界的美好和善良。

参与新中国重要建筑的设计

1949年,新中国成立。常沙娜也迎来了她人生中的新篇章。

她先后参与了人民大会堂、民族文化宫、钓鱼台国宾馆、北京饭店、友谊宾馆、首都剧场、首都机场等重要建筑的设计工作。她用自己的画笔和才华,为新中国的建设贡献了自己的力量。

在人民大会堂的设计中,常沙娜负责宴会厅和东大厅的室内设计。她借鉴了敦煌壁画的元素和色彩,将传统的中国元素与现代的设计理念相结合,创造出了具有浓郁中国特色的室内空间。

在民族文化宫的设计中,常沙娜更是将中国的传统文化和艺术元素发挥到了极致。她不仅设计了具有民族特色的建筑外观和室内空间,还创作了大量的壁画和浮雕作品来装饰建筑。

这些作品不仅展示了中国的传统文化和艺术魅力,也体现了常沙娜对艺术的独特理解和创新精神。

除了参与建筑设计外,常沙娜还积极投身于教育事业。她先后担任了中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)的副院长和院长职务,为中国的艺术教育事业做出了杰出的贡献。

在她的领导下,中央工艺美术学院成为了中国艺术教育领域的一颗璀璨明珠。她不仅培养了一大批优秀的艺术人才,还推动了中国艺术教育的发展和进步。

西湖遇见敦煌

如今,93岁的常沙娜终于要回到梦开始的地方——杭州。

她说,她想用杭州话和家乡人打个招呼,因为她已经很久没有说过杭州话了。她想念西湖的水、想念龙井的茶、想念杭州的小吃……

她说,她的一生都在追求艺术之美,而杭州和敦煌,就是她艺术之路上最重要的两个节点。杭州给了她童年的快乐和梦想,敦煌则让她找到了艺术的真谛和使命。

她说,她希望把敦煌的艺术之美带到杭州,让更多的人了解敦煌、爱上敦煌。于是,就有了这次《常沙娜艺术大系——绘画卷(敦煌)》新书发布会和“西湖遇见敦煌”书香艺术空间的开启。

《常沙娜艺术大系》是清华大学美术学院组织策划的、首次全面展示常沙娜艺术成就的系列出版物,也是“十三五”国家重点图书出版规划

责任编辑:

相关知识

“花开敦煌——常沙娜从艺八十年艺术与设计展”在京开幕

常沙娜:一生一世敦煌人

常沙娜:在敦煌找到了人生的幸运草

“花开敦煌——常沙娜从艺八十年艺术与设计展”在京展出

“花开敦煌——常沙娜从艺八十年艺术与设计展”即将开展

“花开敦煌——常沙娜从艺八十年艺术与设计展”在工美非遗馆开幕

常沙娜从艺八十年艺术与设计展在京举办

看“花开敦煌”,走进常沙娜八十载艺术人生

从艺八十年,“敦煌少女”常沙娜新展亮相非遗馆

翻开它,是怦然心动的感觉!《常沙娜艺术大系》原来是这样的书

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49208

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44551

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40774

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36564

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32637

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29684

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25736

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21071

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20054

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19470